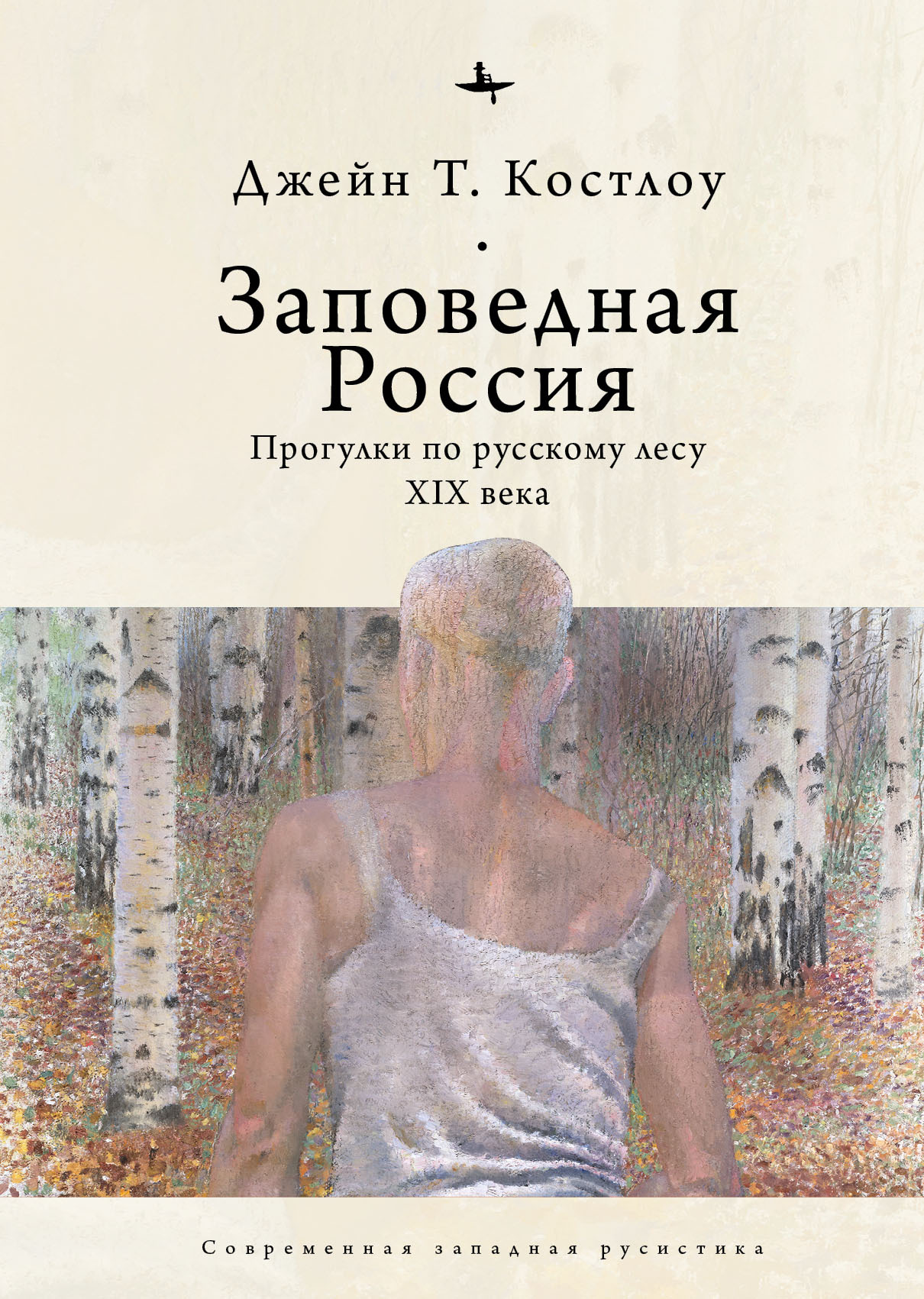

Читать книгу - "Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века - Джейн Т. Костлоу"

Аннотация к книге "Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века - Джейн Т. Костлоу", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Ни в одной стране мира нет столько лесов, как в России, и это отразилось в ее культуре и истории. Исторически леса служили и защитой от захватчиков, и убежищем от государственной власти, а в XIX веке стали предметом научных исследований и литературных описаний. Джейн Костлоу рассказывает о том, чем был лес для русской национальной и духовной идентичности в период активного поиска форм выражения этой идентичности.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Пазори – северное сияние. Слова «северное сияние» народ не знает. Это слово деланное, искусственное, придуманное в кабинете, едва ли не Ломоносовым, а ему, как холмогорцу, не могло быть чуждым настоящее русское слово «пазори». Северное сияние – буквальный перевод немецкого Nordlicht. У нас каждый переход столь обычного на Руси небесного явления означается особым метким словом.

Так, начало пазорей, когда на северной стороне неба начинает как бы разливаться бледный белый свет, подобный Млечному Пути, зовется отбелью или белью. Следующий затем переход, когда отбель, сначала принимая розовый оттенок, потом постепенно багровеет, называется зорями (зори, зорники). После зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу млечные полосы. Это называют лучами. Если явление продолжается, лучи багровеют и постепенно превращаются в яркие, красные и других цветов радуги, столбы [Мельников 1989, 1: 210][103].

Поводом для Мельникова сделать это примечание стало использование им термина, которого, предположительно, его читатель не знает («пазори» на самом деле в словаре Даля не указаны), но он также хочет, чтобы мы осознали главную причину, по которой следует пользоваться «исконно русскими» понятиями вместо буквально переведенных с немецкого. Это можно считать проявлением мельниковской национальной гордости, прячущейся здесь за мелкими лингвистическими придирками. Но мне кажется, что все куда интереснее: это оправдание местного языка и более точного и тонкого способа описания им явлений, чем обеспечивает научный термин. М. В. Ломоносов, еще один выходец с Севера, чье путешествие из беломорской деревни в самое сердце европейской науки стало легендой, здесь служит символом вторжения научного знания (и языка) в Россию, а также прогресса, который, как досадует Мельников, вытесняет все коренное. Сам по себе пассаж не отрицает эмпирического опыта; упоминая используемые лесниками названия северного сияния, Мельников отмечает, что те не верят, будто оно предвещает войны или катаклизмы. А четкое представление о том, как каждая фаза сияния выглядит, напоминает нам, что демонстрируемый тут Мельниковым язык имеет в основе своей тщательные наблюдения. Он рожден в мире, где люди, трудясь в лесах и проводя там долгие северные ночи, примечали разные явления и давали им имена. Нет ничего загадочного в словах и их происхождении, но Мельников полагает, что мы должны придерживаться их как некоей формы памяти – памяти не только культурных, но и природных явлений[104]. Это страстное желание сохранить родные речевые ресурсы Мельников разделял со своим товарищем и учителем – В. И. Далем: «Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный»[105].

В большинстве известных нам текстов о природе ценится точность описаний, присущая естествознанию; современные традиции эмпиризма и реалистического письма, породившие как великий русской роман, так и американских певцов природы вроде Джона Бартрама и Торо, признают необходимость описаний и использования преимущественно языка зрительных образов. (Сам Торо проходит путь от сложного, полного аллюзий языка «Уолдена» к языку своих поздних творений, близких скорее к трудам по естествознанию.) Такой описательный язык идеально подходит для зарождающейся объективной научной прозы, делающей мир доступным даже для самого неискушенного, абсолютно «городского» читателя[106]. Язык же вроде мельниковского работает совсем иначе. Его язык не столько говорит нам о самом мире, сколько об отношении к нему людей, об их историях – о среде, «преобразованной неофициальной народной мудростью» региона[107]. Здесь хорошим примером будет рассказ Мельникова о весеннем цветении огурца: нам представляют не точное визуальное описание огуречного цветка, а наблюдающую за ним женщину и принятый для его обозначения в народе эпитет. Приведенная поговорка обладает замечательной ритмикой, и в ней проводится параллель между женским телом и растением: «Как густо мой пояс вязался, так бы густо вязались мои огурцы, не было б меж них пустоцвету!..» [Мельников 1989, 2: 102]. В прямом смысле это не мельниковская речь – это стилизованная фольклорная речь – язык, смысловая составляющая которого коренится в традиции. Как сформулировал один исследователь, Мельников по сути своей автор устной формы [Соколова 1970: 110][108]. Язык, «придуманный в кабинете» кем-то вроде Ломоносова, далек от языка тех мест, которые Мельников берет за основу.

Присущие устному творчеству черты мельниковской прозы распространяются и на те бесчисленные случаи, когда он вводит в тело романа песни и пение. Он делает это отчетливо иным способом, нежели, например, Тургенев, чей рассказ о певческом соревновании в «Певцах» – практически целиком о том, как именно люди поют, а совсем не о содержании их песен[109]. Мельников цитирует один песенный текст за другим и указывает на существование некоей «взаимопроницаемости» между человеческим голосом, пением птиц и самим воздухом. По описанию Мельникова, пение имеет значение и в староверском быту, и в справлении культа; один из главных персонажей романа, Василий Борисыч, – регент церковного хора, чье присутствие в романе олицетворяет романтическую интригу, сочувственнокритический взгляд на раскольников и восторг москвича-чужанина перед природной красотой здешней глуши. Музыка имеет ключевое значение как для Ярилы, так и в Китеже: «веселый Яр» беспрестанно прорывается из уст молодых любовников и заполняет селения, а Китеж известен верующим звоном своих колоколов в середине лета. Неудивительно, что Римский-Корсаков и его либреттист В. И. Бельский вдохновились романом, а в первом акте «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» сходятся птичье пение, женский голос и исцеление заклинаниями на лесной лужайке[110]. В романе «порывы новой страсти» героя-любовника Алексея сперва заявили о себе «скачкой сломя голову», а затем очень по-музыкальному «разрешились» песнью, которая, «сперва шумная, порывистая, полная отчаянья и безнадежного горя, постепенно стихала и под конец замерла в чуть слышных звуках тихой грусти и любви» [Мельников 1989, 1: 499]. Алексей затихает, но лесные птицы подхватывают песню – наше «полное затишье» сменяется перекличкой иволги с вьюрком и малиновкой. «Где-то вдали защелкал соловей», и вот уже Мельников затягивает нас в долгое описание соловьиных трелей и рулад: «Вот “запулькал” он, “заклыкал” стеклянным колокольчиком, раскатился мелкой серебряной “дробью”, “запленкал”, завел “юлиную стукотню”, громко защелкал и, залившись “дудочкой”, смолк»[111][Мельников 1989,1:499]. Страстная песня Алексея трансформируется в один из виртуознейших мельниковских пассажей. В другом эпизоде переход от человеческого пения к птичьему не столь изящен (и куда легче переводится на другие языки). Смерть молодой, снедаемой любовью Насти описывается как переход девичьей души в пение поднебесной пташки:

Вошла Никитишна. В одной руке несла стакан

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн