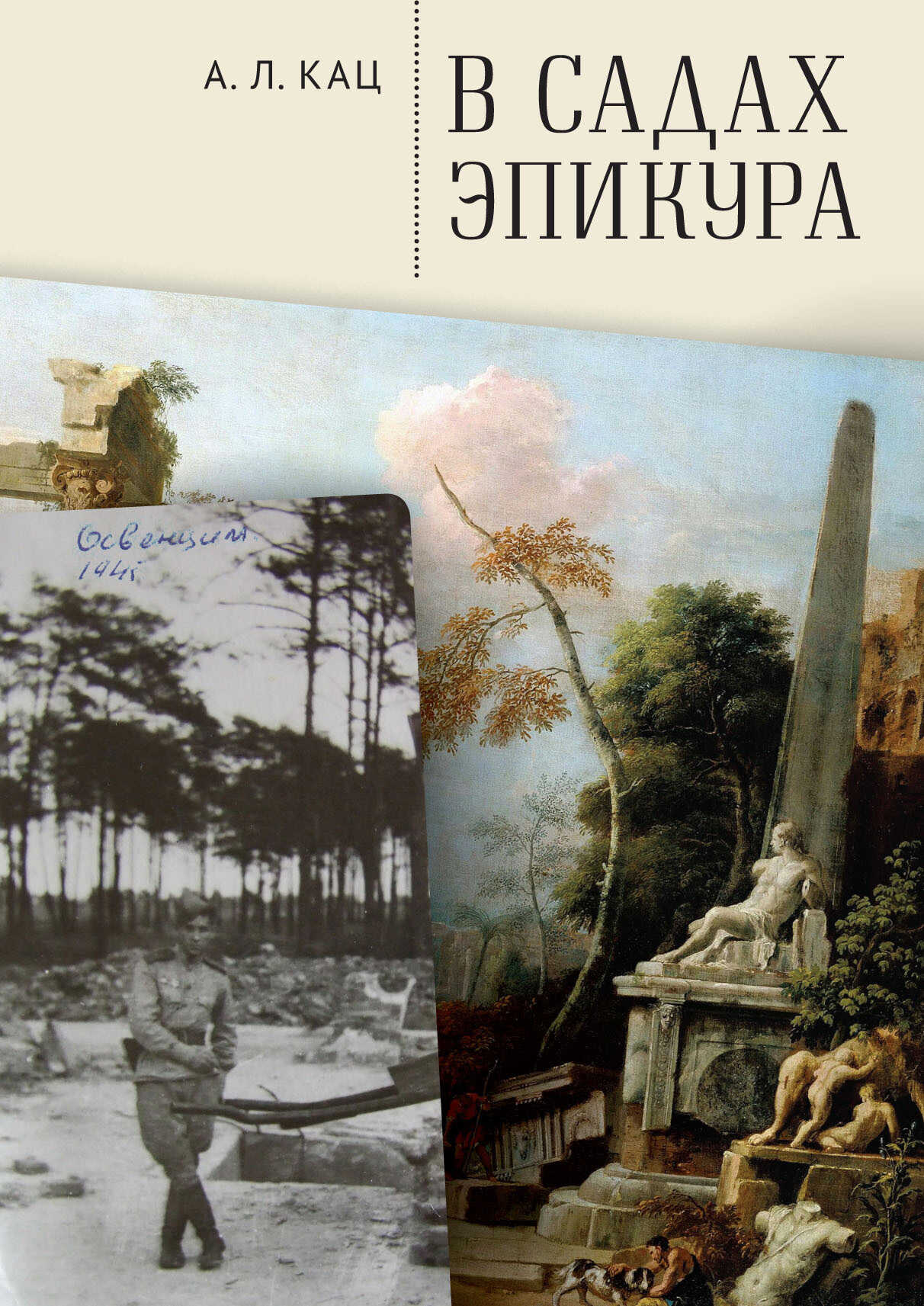

Читать книгу - "В садах Эпикура - Алексей Леонидович Кац"

Аннотация к книге "В садах Эпикура - Алексей Леонидович Кац", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В 2022 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Алексея Леонидовича Каца (1922–1978), блестящего и авторитетного историка, исследователя социальной жизни Древнего Рима и его важнейших идейных течений – манихейства и неоплатонизма (среди конкурирующих философских школ лично симпатизировал более всего Эпикуру и его последователям).Обширные воспоминания А. Каца начинаются картинами довоенного московского детства, прошедшего в знаменитом посёлке художников Сокол. Уже в школьные годы проявились его интерес к театру и неординарные актерские данные. Рано потеряв отца, арестованного в 1934 году по 58-й статье, он тем не менее поступает на исторический факультет МГУ и успешно заканчивает первый курс. 23 июня 1941 года он сдает на отлично экзамен по истории Древнего Рима своему будущему наставнику А.Г. Бокщанину. Воспоминания автора об историческом факультете МГУ за 30 лет являются важным историческим источником и занимают большую часть его впервые публикуемых рукописей. Его непосредственное восприятие учебного процесса, общение с преподавателями, студенческая жизнь, личное знакомство с крупнейшими представителями советской исторической науки представляют большой интерес. Академические занятия прервала война. Студентов первого курса отправили рыть окопы, где завязались дружеские отношения с известными впоследствии историками Павлом Волобуевым, Юлианом Бромлеем, Михаилом Гефтером и другими.Во время боевых действий А.Л. Кац был армейским разведчиком, ввиду своих незаурядных способностей быстро продвинулся и окончил войну в Венгрии в звании старшего лейтенанта, кавалером двух боевых орденов, военным переводчиком разведуправления штаба 40-й армии. По возвращении в Москву, А.Л. Кац завершил образование, защитил кандидатскую диссертацию и был распределён в Киргизию, где продолжал поддерживать тесные научные и творческие связи со своими коллегами в Москве и Ленинграде.В книге присутствует нецензурная брань!В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Совещание открыл Президент Академии Наук СССР М. В. Келдыш. Я знал его по портретам. Он оказался высоким седым мужчиной с молодым энергичным лицом. Однако говорил он невыразительно, достаточно дежурную речь прочитал по бумажке. У меня возникло такое чувство, будто президент всеми силами души презирает науку, именуемую историей, хотя и желает участникам совещания больших успехов.

С большим докладом выступил секретарь ЦК академик Б. Н. Пономарев. Его я видел и слышал впервые. Доклад был интересным, читал его академик с подъемом. Я слушал, записывал. Что меня привлекло? Четкая, прямая постановка вопроса об отрицательном влиянии на историческую науку культа личности Сталина. Собственно этому посвящалась вся первая часть доклада «Коммунистическое строительство и задачи исторической науки». Оратор говорил: «Если суммировать отрицательные последствия культа личности для исторической науки, их можно свести к трем главным моментам: во-первых, умаление роли Ленина, роли масс и партии в истории нашей страны и искажавшее историческую истину превознесение роли Сталина; во-вторых, распространение немарксистского подхода к изучению исторического процесса, субъективизм и произвол в оценке исторических событий и деятелей; это, наконец, в-третьих, обстановка администрирования, недобросовестной критики в научных коллективах, приклеивание различных ярлыков». Я слушал все это, а перед мысленным взором проходили университетские события 40-х гг. Слышались исступленные крики академика Презента, истошные вопли лучших историков среди физиков, виделись грустные глаза Н. Л. Рубинштейна. Неужели все это, казавшееся неотвратимым, как извержение вулкана, теперь осуждалось, вскрывалось, разоблачалось. Получалось, что да! В недавнем прошлом всеми битый за «космополитизм» академик Минц говорил с подъемом: «В большом докладе Б. Н. Пономарева поднято и решено так много вопросов, да и в жизни нашей наболевших вопросов накопилось так много, что при выборе темы для выступления испытываешь затруднение – не от недостатка, а от избытка». И ученые выступали, испытывая трудности изобилия, и все-таки почти все обращались к осуждению Сталина. Рассказывали подробности. Н. К. Крупскую хоронили с почетом. Урну с ее прахом нес Сталин. А на следующий день последовало распоряжение: «Ни слова больше не печатать о Крупской». Вскрывались политические ошибки Сталина, его блокирование с меньшевиками, разногласия с Лениным. Когда-то на моих глазах битый, Е. Н. Городецкий рассказал о травле, устроенной Ем. Ярославскому, за то что он в какой-то работе упомянул о какой-то ошибке Сталина, о том, что тот же Ярославский, стремясь спастись от травли, написал апологетическую биографию Сталина, вариант «Краткого курса истории ВКП(б)», где опять-таки прославлял Сталина. Становилось тошно… А член партии с 1917 года А. В. Снегов говорил, что историки партии виноваты в установлении культа: «Если бы Сталину не удалось обуздать, исковеркать историко-партийную науку, он не мог бы предстать в такой пошлой формулировке – “Сталин – Ленин сегодня”. Если бы не удалось ему извратить изображение самых ярких страниц истории нашей партии, то не был бы создан культ!» На совещании увлекала свобода, с которой люди выступали. Часто звучал призыв о преодолении культа Сталина, говорили о том, что остаются историки, стремящиеся во что бы то ни стало сохранить, идеализировать образ Сталина, сопротивляющиеся борьбе с культом. В их числе оказался, хорошо мне знакомый, А. Л. Сидоров, призывавший к признанию своих ошибок другого аллилуйщика – так называемого академика Поспелова. Обрадовало всех предложение обратиться к социологическим исследованиям, широким обобщениям. В докладе Пономарева говорилось о том, что актуальность исторического исследования определяется значимостью темы, а не просто хронологически. Мощно звучал призыв сделать историю образцово объективной наукой. На меня произвело впечатление высказывание А. З. Манфреда: «В вышедшем недавно сборнике “День поэзии” среди других помещены стихи талантливого поэта Роберта Рождественского, в опубликованном в сборнике стихотворении “История” Рождественский произносит немало недобрых слов по поводу науки, которая нас сегодня объединила в этом зале… Но как бы мы ни относились к содержанию этого стихотворения, мимо него нельзя пройти, потому что в нем высказывается какая-то неудовлетворенность нашей наукой, и над этим мы должны задуматься… В нашей исторической науке необходимо восстановить – так же как в общественной жизни восстанавливаются ленинские нормы – нужно восстановить полностью ленинский стиль и искоренить наслоение сталинских, мертвящих догм, которые накладывали отпечаток на нашу науку».

В таком вдохновляющем стиле шло совещание. Правда, С. Л. Утченко в кулуарах сказал мне, что доклад академику Пономареву писали в Институте Истории и многого не следует принимать всерьез. Я и сам убедился в этом, слушая заключительное слово академика, над которым он потрудился, видимо, сам. Насчет актуальности внес уточнения: актуально многое, но важно не многое. Потом перечислил важное. Древний Рим в перечисленном места не нашел. С. Л. Утченко, Е. М. Штаерман и я посмеялись. И все-таки совещание оказалось глотком свободы. Стали появляться дискуссионные статьи, начали публиковать стенограммы дискуссий. Вышли в свет «История и социология», «Проблемы истории докапиталистических формаций» и многое другое. Вышел из запрета «Азиатский способ производства», стали обсуждать проблему социальной революции и т. д. Ну а потом выяснилось, что все уже ясно. Сектор методологии в Институте Истории прикрыли: стал думать излишне активно. Теперь все решено. Нам сказано: «Партия отвергает любые попытки направить критику культа личности и субъективизма против интересов народа и социализма, в целом очернения истории социалистического строительства, дискредитации революционных завоеваний, пересмотра принципов марксизма – ленинизма». Кажется, более чем понятно. Однако в тот момент совещание произвело на меня сильное впечатление, и я возвратился в Ош с большими надеждами. Кроме того, что я посмотрел, показанную участникам совещания, старую кинохронику, прослушал обстоятельную лекцию о международном положении, я еще вез, полученный от С. Л. Утченко, заказ написать для «Вестника Древней Истории» рецензию на большую «Хрестоматию по истории Древнего Рима». Забегая вперед, скажу, что я эту рецензию написал, и она вышла в 1 номере журнала за 1964 год.

В Оше я выступил перед нашими преподавателями и некоторыми учителями школ с докладом об итогах совещания. Слушали меня внимательно, говорил я бодро. Обстоятельно поговорили мы с Иваном Григорьевичем. Я постарался разъяснить ему свою позицию в вопросе о поездке на совещание и просил его зря не обижаться. Мы помирились. Потом я встретил с Женей Новый 1963 год в компании преподавателей института и поехал проводить отпуск в милую моему сердцу Москву!

Это был мой первый и последний трудовой отпуск, во время которого я две недели провел в доме отдыха. Случилось это так. Виталий Кабатов убедился в моей полной измотанности. Мы походили по ресторанам,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

-

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

-

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

-

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная