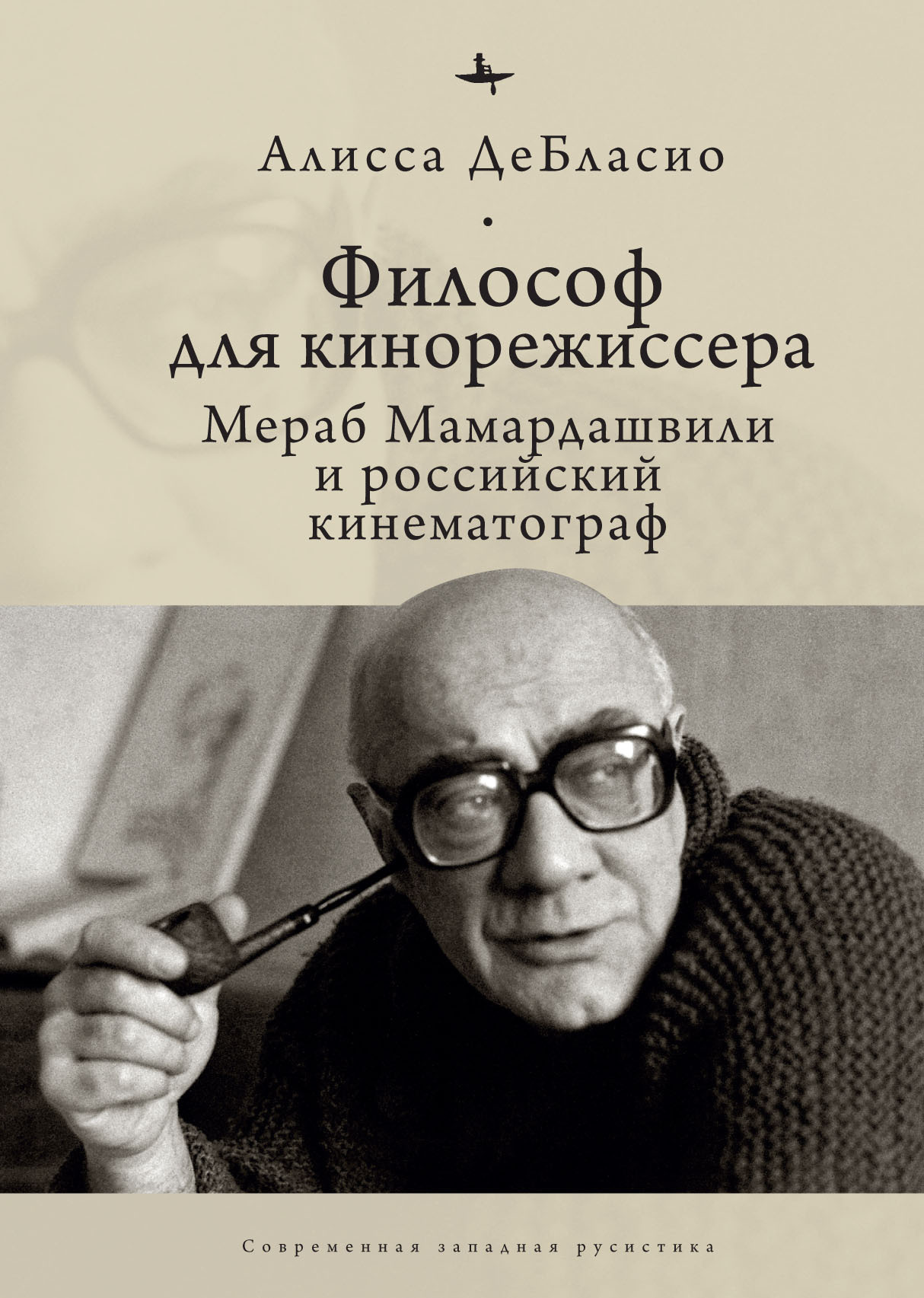

Читать книгу - "Философ для кинорежиссера. Мераб Мамардашвили и российский кинематограф - Алисса ДеБласио"

Аннотация к книге "Философ для кинорежиссера. Мераб Мамардашвили и российский кинематограф - Алисса ДеБласио", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Исследование посвящено роли М. К. Мамардашвили в развитии российского кинематографического мышления. Рассматривая российскую киноиндустрию в контексте ее интеллектуальной истории, А. ДеБласио предлагает сфокусировать наше внимание на тех случаях, когда обнаруживается сходство между философскими и кинематографическими текстами.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Метеорологическое и садоводческое проявления разума

Соотношение между сознанием и текстом (литературным, кинематографическим и т. п.) для Мамардашвили было примером взаимного отображения. Сознание может быть выражено в текстах, например в произведениях Пруста, которые он регулярно цитирует как отображение движений и ритмов сознания. Он полагал, что, как читатели, мы можем выделить из текстов модели сознания либо их отсутствие [Мамардашвили 2013: 40]. Сознание и текст взаимно выразимы, но нельзя сводить их к прямолинейным двусторонним отношениям. Никогда нельзя сказать, является ли определенная часть текста сознанием и содержит ли она сознание [Мамардашвили, Пятигорский 1999:40]. По словам Мамардашвили, «исследование текста, даже самое глубинное, даст нам не более чем “проглядывание” сознания; текст может быть создан без сознания» [Там же].

Как уже говорилось в первой главе, Мамардашвили описывал сознание как пространство, существующее преимущественно за пределами языка. «Сознание может вводиться как некоторое особое измерение, в котором описываются мировые объекты и события» [Там же: 42]. Наиболее яркая пространственная конфигурация в «Черном монахе» Чехова – это усадьба Песоцких, в которой топология сада является важным средством отображения психологических состояний героев повести. Сады поместья описываются как ряд участков, тянущихся на версту от дома до реки. Рядом с домом находятся двор и фруктовый сад. За фруктовым садом располагается обширный парк, разбитый на английский манер, а вокруг – поля, с которых доносится «крик перепелов» [Чехов 1977:230]. У реки имение оканчивается «обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши» [Чехов 1997:226].

Сегменты, на которые делятся сады Песоцкого, в свою очередь, обозначают для Коврина разные состояния душевного благополучия. Дом не оказывает благотворного влияния на его нервы, так как «в деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе» [Там же: 232]. Иное дело – сад возле дома, где «было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду» [Там же: 226]. Регулярный парк Песоцкого создает угнетающую обстановку, и, передвигаясь по меняющемуся ландшафту, Коврин проходит через разные эмоциональные состояния – от счастливого к подавленному, от свободы и творчества к социальной изоляции.

Особенно это касается декоративной части сада, которую даже сам Песоцкий презрительно обзывает пустяками: «Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой!» [Там же: 227]. Деревья искривлены и причудливо обрезаны, они стоят в жестком порядке «как шеренги солдат», и их формы настолько искажены, что узнать, к какому виду они принадлежат, можно «только пристально всмотревшись» [Там же]. Бартлетт отмечает, что природа в «Черном монахе» входит в конфликт сама с собой: сады Песоцкого включают в себя как естественное природное пространство, так и рукотворные «уродства», которые она называет «весьма двусмысленным проявлением человеческой “культуры”» [Bartlett 1998:65]. Д. Рейфилд предлагает «имперскую» версию прочтения чеховской трактовки садоводства, как в «Черном монахе», так и в других произведениях; по его мнению, «необычайные размеры и богатство сада, с его беспощадной регламентацией и энергичным, маниакальным владельцем… отчаянно желающим, чтобы у его имения был преемник, неизбежно приводит к ассоциации со всей царской Россией» [Rayfield 1989: 537].

Можно также увидеть в искусственном порядке регулярных садов метафору неприятия обществом галлюцинаций Коврина. Только в поле, на границе садов Коврин чувствует себя наиболее спокойно, и именно там, слушая «глухой ропот сосен» [Чехов 1977: 234], он впервые видит черного монаха. После своего первого видения «он громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен» [Там же: 235]. Каждый участок сада у Чехова можно соотнести с отдельным слоем «я» или состоянием души героя, от естественной свободы, которую он испытывает в полях, до желания Тани, чтобы он соответствовал ожиданиям общества, как если бы он был декоративным кустарником, который она могла бы обрезать и сформировать. При таком прочтении топология ландшафта в повести может выступать как та самая «сумма жизни», которой, согласно Мамардашвили, является совокупность сознания, личности и человеческой жизни. Каждая часть сада – это одновременно часть личности Коврина и выступает как проявление его эмоционального или общественного переживания. «Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш» [Чехов 1977: 230] – так выражает Таня свое отношение к саду.

В экранизации Дыховичного нет такого контраста между частями сада и способами их организации. В фильме намеренно смешаны разные пространства сада, здесь разные декорации, в которых развертывается действие, построены как градации одного и того же пространства. Например, усадьба Песоцких оформлена как продолжение сада: цветастые занавески, дым от костров в саду летит в дом, как будто сады простираются в дом, и наоборот. Когда Таня встречает Коврина, разговаривающего с монахом, она наблюдает за ним из-за этих цветастых штор, как будто она тоже находится в гуще сада.

Таким образом, в фильме Дыховичного топология не несет эмоционального кода – определенные сегменты пространства не связаны с конкретными эмоциями. Ничто не указывает на то, что Коврин чувствует себя подавленным в регулярном саду и в доме и что он счастлив в маленьком садике, примыкающем к дому, как это показано в повести. Сад в фильме даже не разделен на отдельные сегменты, а представлен как вертикаль: поместье расположено на вершине холма, и в одном из эпизодов шары скатываются вниз по дорожке, подчеркивая многоуровневость и высоту, а не горизонтальность и ее символику.

Мамардашвили считал, что сознание может быть выражено в тексте, и в своих «Беседах о мышлении» он включил в эту широкую категорию и кинематографический текст.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн