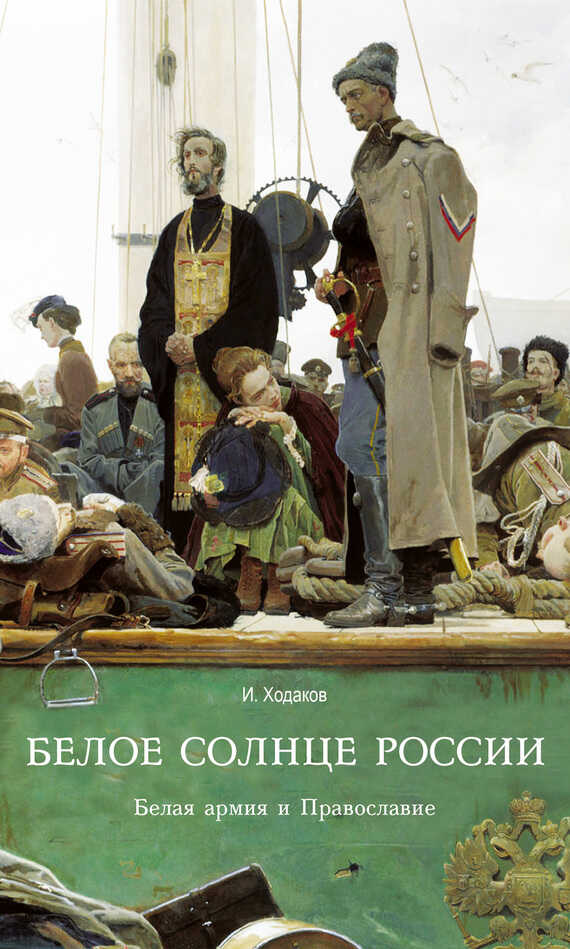

Читать книгу - "Белое солнце России. Белая армия и Православие - Игорь Михайлович Ходаков"

Аннотация к книге "Белое солнце России. Белая армия и Православие - Игорь Михайлович Ходаков", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Гражданская война 1918–1920 гг. – одно из важных и трагических событий отечественной истории. Эта тема занимает особое место в исторической и художественной литературе. Листая страницы истории, автор данной книги, основываясь на документальных публикациях, пытается понять духовные причины той войны и ответить на вопрос, насколько Белое движение было православным…

– Слушайте, разве можно так суесловить? Начали расхваливать меня, что я поднял мысль о Соборе, о созыве его, об учреждении органа высшей церковной власти и прочее. А я-то тут при чем, когда все это другие затеяли? Неудобно мне было обличать Собор во лжи, а то обличил бы.

Подобное отношение к похвале весьма отличает Деникина, как, впрочем, и других вождей Белого движения, от советских лидеров, начиная со Сталина, ничего не имевших против того, чтобы в их честь (которой, впрочем, у них, как и совести, не было) именовали улицы, города, предприятия и воинские части.

Перед нами, так сказать, позитивная деятельность Деникина, направленная на поддержку Церкви. Но что творилось в душе генерала? Да, он никогда не забывал Бога, оказывал поддержку Церкви, но горел ли он сам духом, сражаясь с коммунистами? Об этом сложно сказать определенно. Дело в том, что Антон Иванович был человеком сдержанным и замкнутым. Единственным его другом тогда был генерал И.П. Романовский, убитый в 1920 году и не оставивший воспоминаний. Но можно точно сказать, что Деникину не был присущ нездоровый мистицизм и псевдорелигиозная экзальтация, которыми, по словам отца Георгия Шавельского, оказался заражен великий князь Николай Николаевич.

Однако в официальных документах Главнокомандующего твердо проводится мысль о том, что возрождение России не может свершиться без благословения Божия и что в этом деле, как писал сам Деникин, первое место принадлежит Православной Церкви. Наиболее четко свой взгляд на роль Церкви в тяжелой борьбе с большевизмом Главнокомандующий выразил в приказе, текст которого впервые был опубликован в статье известного историка Белого движения Андрея Кручинина: «Велико должно быть значение мудрого голоса Церкви в настоящую тяжелую для государства годину, когда во многих местах его под напором большевизма и низменных страстей рухнули основы религии, права и порядка и русские люди, забыв стыд и долг свой, глумятся над растерзанной и истекающей кровью Родиной. В такое тяжелое время глубоко отрадно вновь услышать голос Православной Церкви, и я верю, что по молитвам ее Господь Бог укрепит нас в нашем трудном подвиге и Десницею Своею благословит наше правое дело на благо и величие горячо любимой Матери России»[23].

Увы, голос Церкви, скажем точнее – ее иерархов, не был услышан даже и на освобожденной от большевиков Белой России, наверное, отчасти оттого, что наше духовенство в подавляющем большинстве не умело разговаривать с народом. А Гражданская война – это ведь энтузиазм, нервы и эмоции. И истеричные комиссары в кожанках неплохо управляли толпой, умело манипулировали ее настроением, играли на низменных инстинктах солдат. Этим большевики и отличались от белогвардейских генералов, церковных иерархов, либеральных политиков-банкротов, осевших в южнорусском и колчаковском правительствах.

Беда в том, что архиереи не умели говорить с людьми. Достаточно сказать, что председательствовал на Южнорусском Церковном Соборе в Ставрополе архиепископ Агафодор – престарелый иерарх, постоянно все забывавший и мечтавший, по словам отца Георгия Шавельского, о клобуке митрополита.

Отец Георгий, вспоминая в эмиграции о трагических днях новороссийской эвакуации, описал такой случай. Однажды, в страшные и трагические февральские дни 1920 года, в Новороссийске его и митрополита Антония (Храповицкого) пригласили на собрание новоявленного «Союза офицеров тыла и фронта». Обстановка в прокуренном помещении была нервная. Это неудивительно – Белая армия катилась к морю, донцы и кубанцы практически уже не сопротивлялись большевикам. Впереди у белых – неизвестность. Новороссийск переполнен праздношатающимися офицерами, отчаянно пытавшимися найти выход из сложившегося положения. И вот руководство Союза пригласило на свое собрание пастырей Церкви. Слово предоставили владыке Антонию. Он принялся рассуждать о благочестии, нарушении офицерами седьмой заповеди и тому подобном. Офицеры слушали рассеянно: многие, повернувшись к владыке спиной, закурили папиросы.

Отец Георгий с грустью смотрел на происходящее, рассуждая:

– Ну, неужели он не видит, что перед ним – взвинченная, озлобленная, ждущая огненного слова толпа, стоящая на грани жизни и смерти. Найди он нужные слова, произнеси их другим тоном – и вся эта толпа воодушевится, поверит в себя, захочет, наконец, сражаться. А он говорит так, будто перед ним толпа деревенских баб, охочих до всякой болтовни.

В сущности, этот пример исчерпывающим образом показывает, почему Церковь не смогла повести за собой народ.

Каким же образом работа Собора отразилась на моральном состоянии белогвардейцев? Увы, практически никаким. И не по вине Главнокомандующего. Архиереи приняли решение разослать по частям южнорусской армии проповедников, но эта затея умерла, не успев родиться, – среди священников не нашлось желающих.

Кубанское духовенство в большинстве своем вообще проявляло равнодушие к проблемам белых, ограничивая круг своей деятельности требоисполнением и богослужением. Что касается Добровольческой армии, то число священников в ее рядах было небольшим – всего человек пятьдесят. Деятельность протопресвитера затруднялась также разбросанностью частей и постоянным изменением линии фронта.

Мы позволили себе привести здесь сухие строки о деятельности ВВЦУ для того, чтобы показать внимание Деникина к нуждам Православия, его неравнодушие к духовным проблемам армии. Конечно, вины Главнокомандующего в религиозном индифферентизме значительной массы пастырей и офицеров, многие из которых не один год провели в сырых окопах, пережили солдатский террор, и поэтому их сердца и огрубели, нет.

Какова была духовная жизнь Деникина в период, когда он стал полновластным хозяином Юга России? Сложно сказать, насколько часто он посещал богослужения, исповедовался и причащался, но смело говорить можно о другом – генерал благополучно прошел сквозь огонь одного из самых тяжелых искушений, выпадающих на долю человека, – властью. Начнем с того, что Антон Иванович власти не искал. Уставший от войны генерал мечтал о других, более приземленных вещах – во-первых, о сыне. Правда, здесь его ожидания не оправдались – 5 марта 1919 года на свет появилась дочь Марина. Во-вторых, Деникин после войны страстно желал приобрести где-нибудь участок земли и сажать капусту. Последнее стремление было искренним – об этом он писал в не предназначавшихся для чужих глаз письмах жене. Став правителем Юга России, он стал всерьез опасаться обвинения… в расточительстве.

Генералы А.И. Деникин, И.П. Романовский и Ю.Н. Плющик-Плющевский в г. Харькове, 22 июня 1919 г.

В теплые весенние дни 1919 года его войска стремительно наступали на Харьков и Царицын, настроение на фронте и в штабах было приподнятым, жизнь в освобожденных районах возвращалась в привычное русло, оживала она и в ресторанах, где гуляли возвращавшиеся с фронта офицеры. Разумеется, Главнокомандующий мог позволить себе

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн