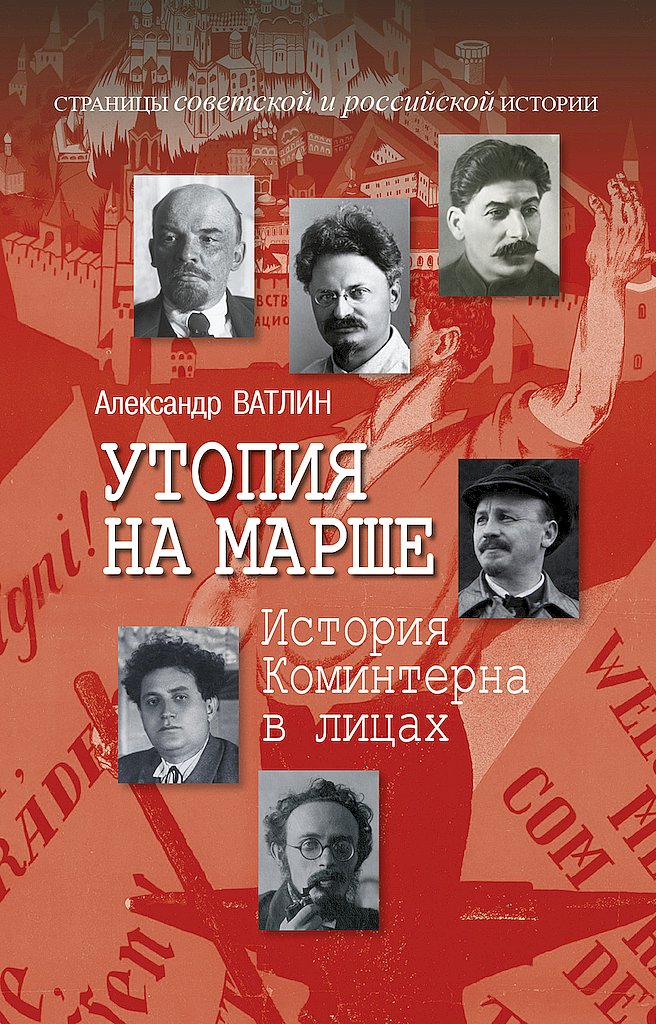

Читать книгу - "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах - Александр Юрьевич Ватлин"

Аннотация к книге "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах - Александр Юрьевич Ватлин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Одной из нераскрытых до конца тайн прошедшего века остается возникновение и деятельность международной организации коммунистов — Коминтерна, который стремился к радикальному переустройству привычной жизни во всемирном масштабе. Инструментом достижения амбициозной цели выступали пролетарские массы всех стран, которым обещали наступление «царства божьего на Земле». Эмиссары Коминтерна вели свою подпольную работу во всех странах мира, там возникали ячейки компартий, которые готовились к вооруженному захвату власти. Несмотря на многообразие условий, объединяющим стержнем их борьбы являлась верность «русскому примеру» — опыту большевиков, утвердивших свою диктатуру в ходе Российской революции. Коминтерн был создан в Москве и на протяжении всего своего существования не скрывал, что его отцами-основателями являлись лидеры большевистской партии. Без их решающего слова не совершались государственные перевороты и революции, не проводились конгрессы и пленумы, не утверждалась «генеральная линия» политики. Перед читателем пройдет череда лидеров международной организации коммунистов начиная с Ленина и заканчивая Сталиным. Остальные четверо — Радек, Зиновьев, Троцкий и Бухарин — стали жертвами Большого террора и надолго были стерты из нашей исторической памяти. Реальный вклад каждого из шестерых в дело «мировой революции пролетариата» впервые раскрывается в книге, опирающейся на уникальное архивное наследие Коммунистического Интернационала.

Подобная постановка вопроса означала стремление самого Исполкома Коминтерна контролировать кадровые перемещения в среднем звене иностранных компартий, дабы не допустить даже минимальной опасности расколов или оформленных оппозиций. Тяга к тотальному контролю и в этой специфической сфере отражало не только общую тенденцию сталинской системы, но и вполне конкретный страх коминтерновских функционеров не справиться с порученным участком работы, что могло повлечь за собой исключение из номенклатурных списков. В этих условиях предпочтение отдавалось аппаратным партиям, державшим в порядке отчетность, дисциплинированно участвовавшим во всех политических кампаниях и не претендовавшим на отстаивание каких-либо собственных интересов. Естественно, такой тип партии оказывался во все большей изоляции на национальной политической сцене.

Параллельно оформлению московского центра кадровой работы шло построение вертикали кадровых комиссий в компартиях[1591]. Им предстояло снабжать аппарат ИККИ биографическими материалами на партийных работников, обращая особое внимание на то, «какой образ жизни ведет данный товарищ, его семейные и другие связи, какие слабые стороны характера у него имеются». Подобная информация, на аппаратном жаргоне называемая «компромат», превращалась в действенное средство контроля, своего рода дамоклов меч, висевший над каждым из партийных лидеров и функционеров среднего звена.

В новой редакции инструкции по кадровой работе, появившейся в октябре 1932 года, речь шла уже об отделе кадров ИККИ, начавшем свою работу в июне в условиях особой секретности. Ужесточение режима в этой сфере требовало своего идеологического обоснования. Его примеры с избытком поставляла внутриполитическая ситуация в СССР, пропаганда которого объясняла «временные трудности» на пути социалистического строительства происками враждебных элементов, саботажем вредителей и шпионов иностранных разведок.

В октябре 1931 года состоялось рабочее совещание руководителей ИККИ и его аппарата, посвященное мерам борьбы с провокациями в коммунистических партиях. В то время как выступавшие в дискуссии придерживались традиционного понимания этой темы, главный докладчик Мануильский поставил вопрос гораздо шире. В его выступлении речь шла не столько о подрывной работе буржуазного государства, сколько об агентах классового врага среди самих коммунистов. Обвинив западные компартии в мещанской успокоенности, он заявил: «Одним из главных каналов провокации являются обычно оппозиционные группы внутри коммунистического движения, как правого, так и левого толка. Это нужно усвоить, что главнейшим каналом провокации являются вот эти группы, поставляющие определенный контингент осведомителей, людей, выполняющих задачи политической провокации, политического разложения компартий»[1592].

Призывы к бдительности и немедленному разоблачению врагов, количественный рост аппарата (одновременно в ИККИ работало до 500 политических сотрудников) так и не привели к практической реализации модели «всемирной партии». Этому мешали очевидные различия между странами и культурами, в которых действовали те или иные компартии, включая языковой барьер. Попытки внедрить эсперанто в качестве средства международной коммуникации коммунистов потерпели фиаско уже в начале 1920-х годов. В первом десятилетии Коминтерна в делопроизводстве ИККИ доминировал немецкий язык, во втором его вытеснил русский. Эффективной работе аппарата препятствовал культ секретности и конспирации, доведенный до абсурда. В результате одни подразделения ИККИ не знали, чем занимаются другие, любой уточняющий вопрос мог вызвать подозрение в шпионаже. Наряду с отделом кадров на особом счету находился отдел международной связи, работа которого проходила в тесном контакте с советскими спецслужбами, действовавшими за рубежом.

Герман Реммеле

[Из открытых источников]

Основным инструментом формирования «новых кадров» стали партийные чистки, ритуал которых был выработан в ЦК ВКП(б). Каждый из иностранных коммунистов, находившихся на учебе или работе в СССР, должен был представить партийной ячейке собственную биографию, сосредоточив внимание на своих ошибках, колебаниях и оппозиционных настроениях. В Москве понимали, что люди, обладающие иной политической культурой, «не могут не ставить перед собой вопрос: не слишком ли много Коминтерну приходится вести борьбу внутри своих рядов против уклонов, против извращений, против оппортунизма»[1593]. Молотов, задавший этот вопрос от имени иностранцев на торжественном заседании в честь десятилетия Коминтерна, дал на него жесткий ответ — только решительное освобождение от прошлого открывает настоящим большевикам путь к победе. Мануильский пошел еще дальше, заявив, что любые оппозиционные настроения рано или поздно ведут к переходу на сторону классового врага, к «политическому разложению компартий» изнутри[1594].

Несмотря на явные изъяны политики «класс против класса», лежавший в ее основе идеологический догматизм позволял московскому центру жестко контролировать каждую из компартий. Однако в их руководстве продолжалась борьба за лидерство, имевшая политическую составляющую. В КПГ, которую в ИККИ продолжали считать образцовой, во второй раз после 1928 года был брошен вызов Эрнсту Тельману. Молодые функционеры Гейнц Нейман и Герман Реммеле осуждали председателя партии за пассивность и неспособность принимать политические решения без оглядки на кураторов из Москвы. Не ставя под вопрос выработанную Коминтерном общую линию, Нейман и Реммеле предлагали перенести борьбу на улицы германских городов под лозунгом «бейте нацистов, где их только встретите».

Амбициозность и энергия партийных лидеров нового поколения на первых порах находили понимание не только в аппарате ИККИ, но и у самого Сталина. Получая от него лишь туманные сигналы, они были вынуждены прибегать к их самостоятельной интерпретации, работать на опережение. «Поскольку члены руководства КПГ пользовались покровительством Сталина, их самоуверенность в отношениях с ведущими функционерами Коминтерна возрастала»[1595]. Из-за мнимого расположения со стороны генсека ЦК ВКП(б) (в своей переписке они называли его «шефом») Нейман и Реммеле чувствовали себя неприкасаемыми.

28 октября 1931 года, подводя в письме Сталину и Молотову итоги своих усилий по корректировке курса КПГ, руководители Коминтерна рассматривали Тельмана и Неймана как равнозначные фигуры. Однако их призыв поскорее преодолеть «некоторые разногласия» между ними не нашел понимания в Берлине[1596]. Затем последовали неоднократные переговоры в Москве, но примирения не получилось. Даже после осуждения молодых функционеров КПГ, бросивших вызов председателю партии, Сталин продолжал присматриваться к Нейману. Сразу после приезда того в Москву последний был вызван в Кремль, и генсек окружил его поистине отеческой заботой, зафиксированной в мемуарах жены Неймана, также сотрудницы аппарата Коминтерна: «После дружеского приветствия Сталин спросил его, был ли он в этом году в отпуске, и на возражение Неймана, что у него нет времени, сказал, что сейчас не так много работы и поездка для отдыха на Кавказ была бы для него очень кстати. Не ожидая одобрения Неймана, Сталин добавил, что он тоже в ближайшее время едет в Мацесту, где они смогут встретиться и обсудить все проблемы»[1597].

Хотя генсек несколько раз встречался на Кавказе с Нейманом, благоприятного впечатления о немецком коммунисте у него

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут