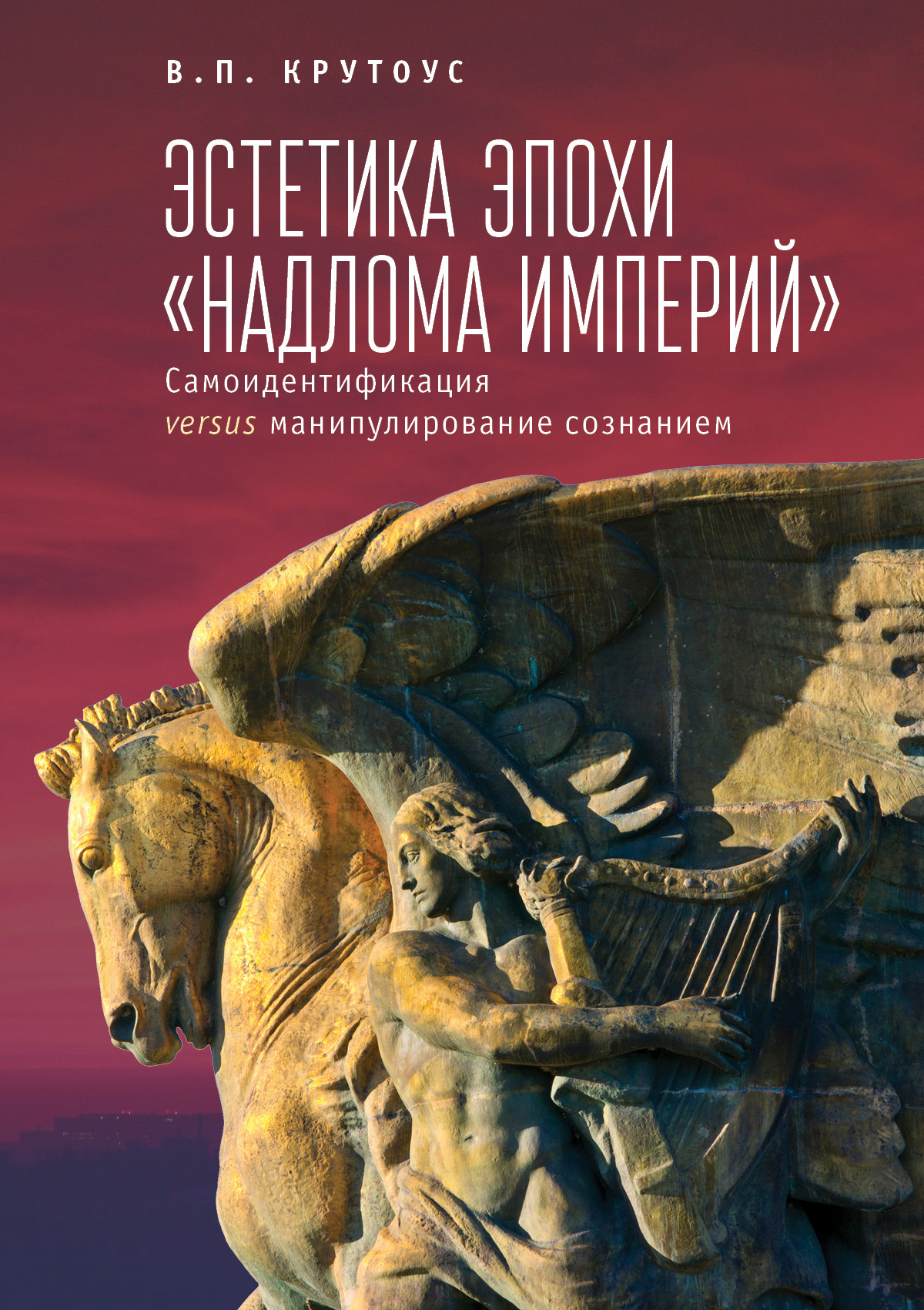

Читать книгу - "Эстетика эпохи «надлома империй». Самоидентификация versus манипулирование сознанием - Виктор Петрович Крутоус"

Аннотация к книге "Эстетика эпохи «надлома империй». Самоидентификация versus манипулирование сознанием - Виктор Петрович Крутоус", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В. П. Крутоус – известный эстетик, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова; на его глазах и при его участии прошел значительный этап в развитии философии искусства, эстетической мысли, начиная с конца 70-х годов XX века и по настоящее время. Некоторые характерные тенденции и закономерности этого этапа обобщены, осмыслены им на страницах данной книги. Основная идея всего труда обозначена в заглавии; это, во-первых, отражение «духа времени» в эстетических исканиях и концепциях теоретиков и, во-вторых, вклад самих мыслителей в дальнейшее развитие общества, его эстетической и художественной культуры.Пристальное внимание автора к философско-эстетической и культурологической мысли прошлого органически сочетается с его обостренным интересом к самым актуальным, дискуссионным вопросам современности. Работы, печатавшиеся ранее, заново отредактированы автором специально для настоящего издания.Книга адресована читателям, специализирующимся в области эстетики, истории и теории искусства, а также широкому кругу читателей, интересующихся процессами обновления и развития в указанных сферах духовной жизни.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Тиражи научно-популярных изданий

Предвижу контраргументы: зато сейчас значительно расширилась аудитория Интернета, где доступ к научно-популярной информации предельно облегчен; в те же 90-е годы укрепились непосредственные контакты и обмен информацией между учеными разных стран и т. д. Но факт остается фактом: число научно-просветительских изданий сократилось не просто «в разы», но и в десятки и даже сотни раз. А, согласно пословице, «свято место пусто не бывает».

Казалось бы, для человека – нонконформиста спасением должна стать, по контрасту, высокая (элитарная) культура. Но и здесь налицо кризисные черты. Вместо духа толерантности, цивилизованного диалога и консолидации на базе демократических ценностей, в ней слишком часто доминируют политическая и идеологическая нетерпимость, предвзятость по отношению к инакомыслящим (та же, ненавистная в прошлом, «партийность», ныне вывернутая наизнанку). Крайняя степень ангажированности интеллектуалов наших дней привела к расколу культурного и научного сообщества на «кланы», соответственно той или иной политико-идеологической ориентации. Эта конфронтация равнозначна распаду единого культурного пространства страны, или, по крайней мере, угрозе его распада. В подобной ситуации личностная идентификация с продуктами высокой (элитарной) культуры также затруднена, проблематична, ибо связана с нелегким, порой мучительным отделением «зерен» от «плевел».

Самоидентификация всегда – выбор. Попытаюсь показать на одном только примере, между чем и чем приходится выбирать на практике сегодняшнему россиянину, жаждущему культурной идентификации.

В 2003 году Фонд «Либеральная миссия» (спонсоры анонимны) выпустил в свет сборник статей «Либеральные реформы и культура» под редакцией Д. В. Драгунского. В предисловии к книге редактор пишет: «Если что и навязывает ценности, так это реклама и массовая культура». Постойте, одну минуточку! Я вообще против того, чтобы ценности навязывались – даже с самыми благими либеральными намерениями. Но Д. В. Драгунский убежден, что навязывать – это «их (т. е. рекламы и массовой культуры. – В. К.) специфическая культурная функция». Кроме того, продолжает он, внушается ведь не что-нибудь, а «весьма позитивные и весьма элементарные ценности, в корне отличные от советских идеологем». Для непонятливых следует разъяснение: «Реклама учит личной гигиене, аккуратности, подтянутости, ориентации на успех, на семью, на веселых и здоровых детишек». Предлагаю сравнить эту аннотацию с вашими личными впечатлениями от пакетов рекламной информации на телевидении, радио или в печати. «Массовая культура учит, что добро торжествует, а зло наказывается, что надо быть верным и честным» (как бойскауты, «идущие вместе», «наши» и т. п.? – В. К.). «И это в целом тоже хорошо, – полагает Драгунский. – Тем более, что… рынок массовой литературы сжимается. Когда в каждом ларьке появились по 80 сортов пива – детектив больше не нужен. Или нужен, но не так сильно…»[833]. После такого разъяснения каждый поймет и в полной мере оценит благие культурные функции рекламы и массовой культуры.

Значительная часть «элитарной» отечественной культуры находится фактически на службе у культуры массовой, сама обосновывает необходимость безраздельного господства последней.

И все-таки: все ли, вслед за К. Э. Разлоговым, Д. В. Драгунским и их единомышленниками, предпочтут ценностям высокой, а также подлинно гуманистической массовой культуры – баночное пиво и бессмертные слоганы рекламы, прочно запечатленные в подкорке каждого из нас? Надеюсь, что не все. Вопрос о том, руководствоваться ли высокими, влекущими в завтра целями, ценностями, идеалами, или же брать на себя более посильную ношу – осваивать сегодняшнее, обыденное, в русской общественной мысли вставал не раз. Часто эта дилемма получала такую формулировку: высокая духовность, даже максимализм подлинного интеллигента – или приземленность обывателя, мещанина? Ответы бывали разные. (Кстати, нельзя не признать заостренную антиномичность такой постановки проблемы; достаточно небольшого смещения акцентов в ту ли другую сторону, и правота превращается в неправоту, либо наоборот).

Д. С. Мережковский в известной статье «Грядущий Хам» (1906), опираясь на созвучные высказывания А. И. Герцена, предсказывал грядущее торжество мещанства, трактуя его как выражение духовного оскудения человека.

Д. Н. Овсянико-Куликовский, один из редакторов журнала «Вестник Европы», в своей статье «Ценность жазни» (BE, 1915, кн. 5, май) «вступился за честь» мещанина. У маленького человека, соглашался он, малые цели и малые силы, но он воплощает в себе инстинктивную «радость существования», которая тоже нужна человечеству, истории. В этом смысле каждый человек, не исключая и великих, в некоторой степени причастен к «мещанству», утверждает Овсянико-Куликовский.

Мих. Лифшиц, теоретик-марксист, в предисловии к «Истории искусства древности» Винкельмана, изданной в русском переводе в 1933 году, писал о том, что развитие европейского капитализма в разных странах ставило их системы образования перед выбором: либо «классическая», широкогоризонтная модель обучения, либо – «реальная», узко-практическая («максимально приближенная к жизни»). Классика выходила из моды, прозаичность буржуазного существования требовала «реального»[834].

Когда в конце XX века капитализм вновь пришел в Россию, опять стал актуальным вопрос: «романтизм» или «реализм»? ценности «дальние» или «ближние»? «журавль в небе» или «синица в руках»? Одну из попыток пересмотреть «романтическое» решение этой дилеммы предпринял доктор философских наук А. С. Ципко, ныне обозреватель «Литературной газеты» и частый участник ток-шоу на ТВ. В своей книге «Истоки сталинизма», появившейся в самом начале «перестройки», Ципко по сути возроптал против негативной окраски термина «мещанство», характерной для традиционного русского менталитета. «Идея великого дела загипнотизировала наше национальное сознание, – сокрушался автор. – Во имя его мы были готовы буквально на все»[835]. Между тем западное мещанство, столь ненавистное Герцену, Мережковскому и марксистским его критикам, являлось и является разумным освоением поэзии повседневности, ценностей частного бытия. Все беды России – от того, что она своевольно, своенравно уклонилась от торной дороги, проложенной западной цивилизацией. «Кляня мещанство, духовную ползучесть буржуазного образа жизни, а вместе с ним и его потребительство, мы тем самым косвенно оправдывали наше неумение работать, торговать, организовывать разумно нашу повседневную жизнь, чтобы достигнуть достатка и благополучия»[836]. Сегодня мы все эти премудрости либо уже освоили, либо активно осваиваем. Значит ли это, что отныне наш удел – то же самое «позитивное мещанство», «поэзия быта, повседневности», и только? Если да, то тогда мы должны всей душой принять глобальную массовую культуру и ни о чем более высоком не помышлять. Меня лично, а, может быть, и еще многих, такая перспектива не радует.

Особо следует остановиться на национально-этническом компоненте культурной идентификации. Попутно замечу, что надо учитывать как общность, так и

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

-

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

-

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

-

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная