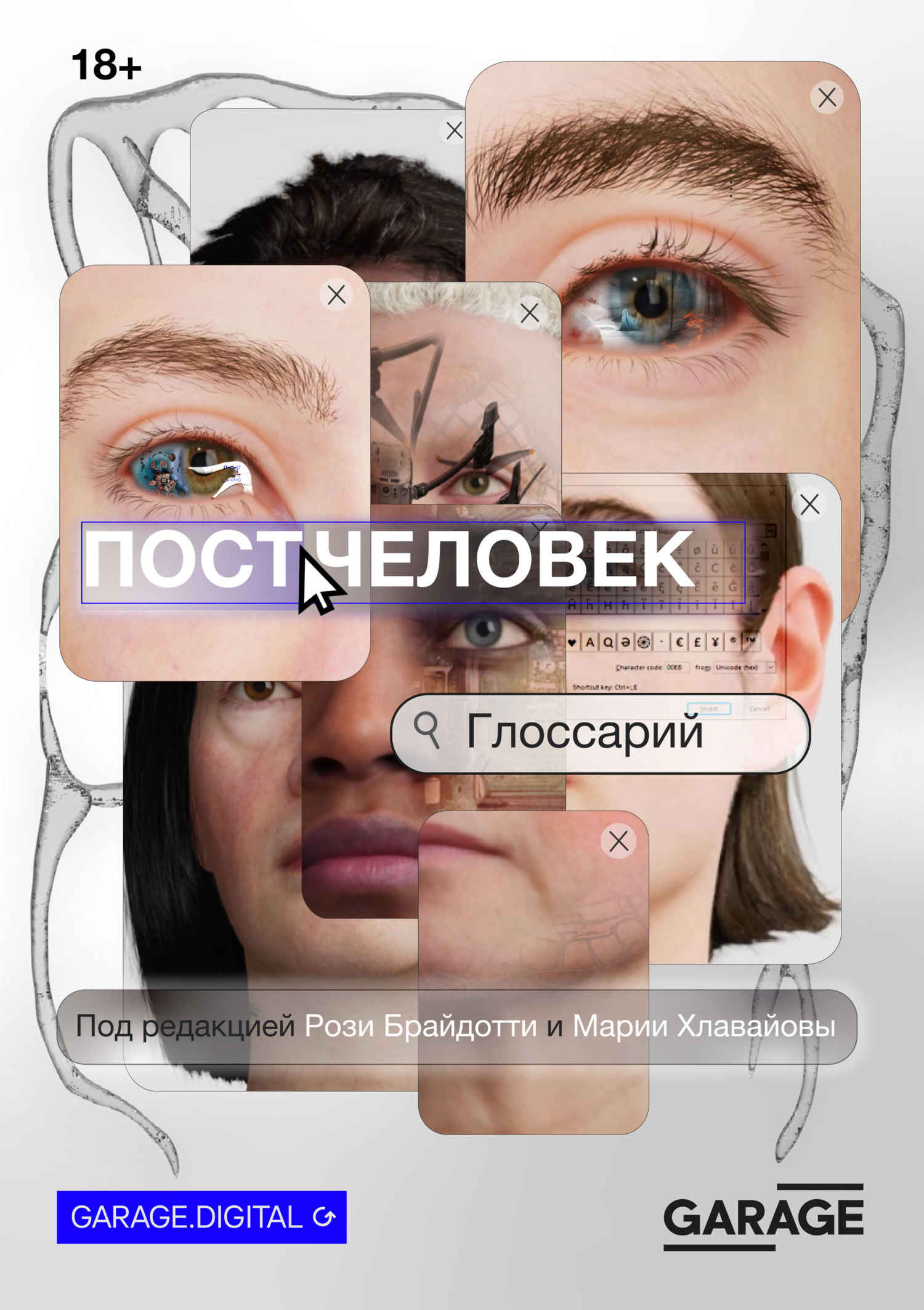

Читать книгу - "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти"

Аннотация к книге "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В свете новых вызовов, охватывающих современное общество, концепт человека как таковой, а также проблема его взаимодействия с искусством, точными и гуманитарными науками претерпели существенные изменения. Данный процесс, называемый «постчеловеческим состоянием», подвержен влиянию неолиберальной экономики, глобального капитализма, миграционной политики, технологического прогресса, экологических проблем, борьбы с терроризмом и т. д. «Постчеловек: глоссарий» представляет собой сборник ключевых терминов постчеловечества в контексте современного искусства и интеллектуальной сферы. Он охватывает такие широкие темы, как антропоцен, капиталоцен, экология, цифровой активизм, алгоритмическая культура и нечеловеческое. В глоссарии представлены краткие определения этих понятий и исследуются художественные, интеллектуальные и активистские подходы к решению сложных проблем «постчеловеческого состояния». Сборник помогает разобраться в изменениях, которые произошли в искусстве в контексте современных событий, связывает различные дисциплины, аудитории и критические сообщества. Рози Брайдотти (род. 1954) – философ и теоретик феминизма, ее теоретические работы повлияли на становление постгуманизма. Мария Хлавайова (род. 1971) – куратор и теоретик, основательница и художественный директор пространства BAK (Утрехт).

В качестве способности тел воздействовать друг на друга и подвергаться взаимному влиянию (см. Spinoza, 1992; Спиноза, 1999; Massumi, 2015a) аффект пересекает и объединяет тела, человеческие и нечеловеческие, органические и машинные, материальные и концептуальные – тела из плоти и тела мысли (Deleuze, 1988b: 127; Gatens, 2000). Согласно Спинозе (Spinoza, 1992; 1999), тела и их способности постоянно формируются и видоизменяются в процессе взаимодействия с миром и другими телами, населяющими его. Такие встречи могут затем увеличивать или уменьшать, утверждать или подрывать их жизненные силы и потенциал к действию. Понятие сетевого аффекта (Paasonen, Hillis, Petit, 2015) выступает способом рассмотрения этих взаимосвязей как циркуляций и колебаний интенсивностей в рамках онлайн-коммуникации со множеством участников. К ним относятся индивидуальные пользователи, более или менее внезапно возникающие коллективные тела, человеческие и не-человеческие, а следовательно, и устройства, платформы, приложения, интерфейсы, компании, файлы и треды.

Рассмотрение аффекта как сетевого означает его существование в пространстве между различными телами. Он представляет собой нечто такое, что возникает во встречах-столкновениях (encounters), что формирует их и оживляет вовлеченные в них тела. Вместо формулировки в виде проблемы индивидуальных способностей или свойств аффект, понимаемый как сетевой, – это то, что придает вещам значение и привлекает внимание. Кроме того, он, возможно, усиливает индивидуальное ощущение жизни как интенсивности, которая отражается на личных телесно воплощенных историях, ориентациях и ценностях (Ahmed, 2004; Cho, 2015). Такая формулировка не уравнивает сетевой аффект ни с примитивной инстинктивной реакцией, характерной для человека, ни с не-человеческой доперсональной потенциальностью. Скорее она помогает исследовать, как интенсивности формируют наши повсеместные сетевые обмены, как они циркулируют, колеблются и регистрируются в виде ощущений телами, переходящими из одного состояния в другое.

Как утверждает Джоди Дин (Dean, 2010; 2015), использование социальных сетей обусловлено поиском аффективной интенсивности, которая ориентирует и провоцирует интерес и любознательность пользователей, по мере того как они перемещаются по платформам, переходят по ссылкам, делятся и комментируют, трепеща от интереса, развлечения, гнева или отвращения. Интенсивность, или то, что Дин называет «драйвом», управляет перемещениями по сайтам и приложениям. Однако на платформах социальных сетей пользователи сталкиваются не только с другими людьми, но и с графическими и видеофайлами, анимированными гифками, эмодзи, комментариями, алгоритмами, информационной архитектурой и рутинными процедурами анализа данных. Хотя их параметры есть плод человеческого замысла, эти не-человеческие факторы определяют на этих платформах те формы, которые может принимать наша коммуникабельность, что мы можем видеть и в каких констелляциях – и, возможно, в некоторой степени и наше отношение к этим взаимодействиям. Поэтому Сара Кембер и Джоанна Зилинска утверждают, что «дело не просто в том, что „мы“ – то есть автономно существующие люди – живем в сложной технологической среде, которой мы можем управлять, а также ее контролировать и использовать. Скорее, мы – физически и онтологически – являемся частью этой технологической среды, поэтому говорить о том, что мы ее используем, не более осмысленно, чем о том, что она использует нас» (Kember, Zylinska, 2012: 13).

Теро Карппи (Karppi, 2015: 225) указывает на то, как Facebook◊, главная в настоящее время социальная сеть, стремится учитывать «счастливые случайности» с помощью своих алгоритмов, настроенных на отображение вещей, которые, возможно, не ожидают увидеть или активно ищут пользователи. Аналогично кнопкам «мне нравится», такая дизайнерская прозорливость нацелена на эмоциональную модуляцию или усиление (Massumi, 2015a: 31) в позитивном регистре. На многое из этого указывает и противоречивое исследование эмоциональных манипуляций в Facebook◊, проведенное в 2012 году командой психологов из Корнельского университета. В эксперименте участвовали новостные ленты 689 003 пользователей Facebook◊. Без явного информированного согласия пользователей был проведен анализ около трех миллионов постов, состоящих из 122 миллионов слов (Kramer, Guillory, Hancock, 2014). Исследовательская группа доработала алгоритмы отбора контента, видимого в новостных лентах пользователей, и манипулировала ими, чтобы показывать более или менее позитивные или негативные посты. Общая цель состояла в том, чтобы оценить, как это повлияло на эмоциональное состояние пользователей. Гипотеза – и вывод – исследователей заключались в том, что «эмоциональные состояния могут передаваться другим посредством эмоционального заражения, заставляя людей испытывать те же эмоции без их ведома» (Kramer et al., 2014: 8788).

Не вдаваясь далее в ограничения или концептуальные нюансы этого конкретного исследования, стоит отметить, что оно указывает на центральную роль аффективной модуляции в принципах работы многих коммерческих сетевых СМИ – от сайтов социальных сетей до онлайн-газет и кликбейта. Другими словами, аффективная модуляция встроена в производство стоимости и занимает там центральное место, поскольку «зависит от обобществленной рабочей силы, организованной в ассамбляжи из людей и машин за пределами пространства и времени, обозначенного как „работа“» (Terranova, 2006: 28). Такое производство стоимости включает в себя манипуляцию формами аффективного труда, социальные связи, формы сообщества, биовласть (Hardt, Negri, 2000; Хардт, Негри, 2004: 274; также Coté, Pybus, 2007). Это проблема «телесных и интеллектуальных аспектов производства новых форм», где «труд связан одновременно с рациональным интеллектом и страстями или чувствами» (Hardt, 2007: xi). Социальные сети не только «создают и распространяют аффект как способ закрепления» (Dean, 2015: 90), используемый для привлечения возвращающихся и лояльных пользователей, но аффективная привязанность также тесно связана с созданием монетарной стоимости.

Сетевые медиа включают в себя как личную, так и коллективную аффективную экономику (Ahmed, 2004), связанную с воспоминаниями, чувствами, привязанностями, ценностью денег, политикой, профессиями и мимолетными удовольствиями. Изучение сетевого аффекта как движущей силы действия помогает определить, насколько важны онлайн-платформы, биржи и устройства, а также то, на что они действуют – цели, для достижения которых они используются, и результаты, которым они способствуют. Именно здесь гарантированно разрушаются любые четкие бинарные границы между рациональным и аффективным, человеческим и не-человеческим, пользователем и используемым инструментом.

См. также: Аффективный поворот; Алгоритм; Тело без органов; После интернета; Не-человеческая агентность; Политический аффект.

Симбиогенез

Простейшее Mixotricha paradoxa было обнаружено в задней кишке австралийского термита. Странность этого протиста или эукариотического микроорганизма заключалась в том, что он обладал как жгутиками, которые обычно обеспечивают микробную локомоцию, так и «оболочкой ресничек, расположенных плотно упакованными поперечными полосами», которые обеспечивали его перемещение в жидкой среде: «Своим общим видом, и в

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут