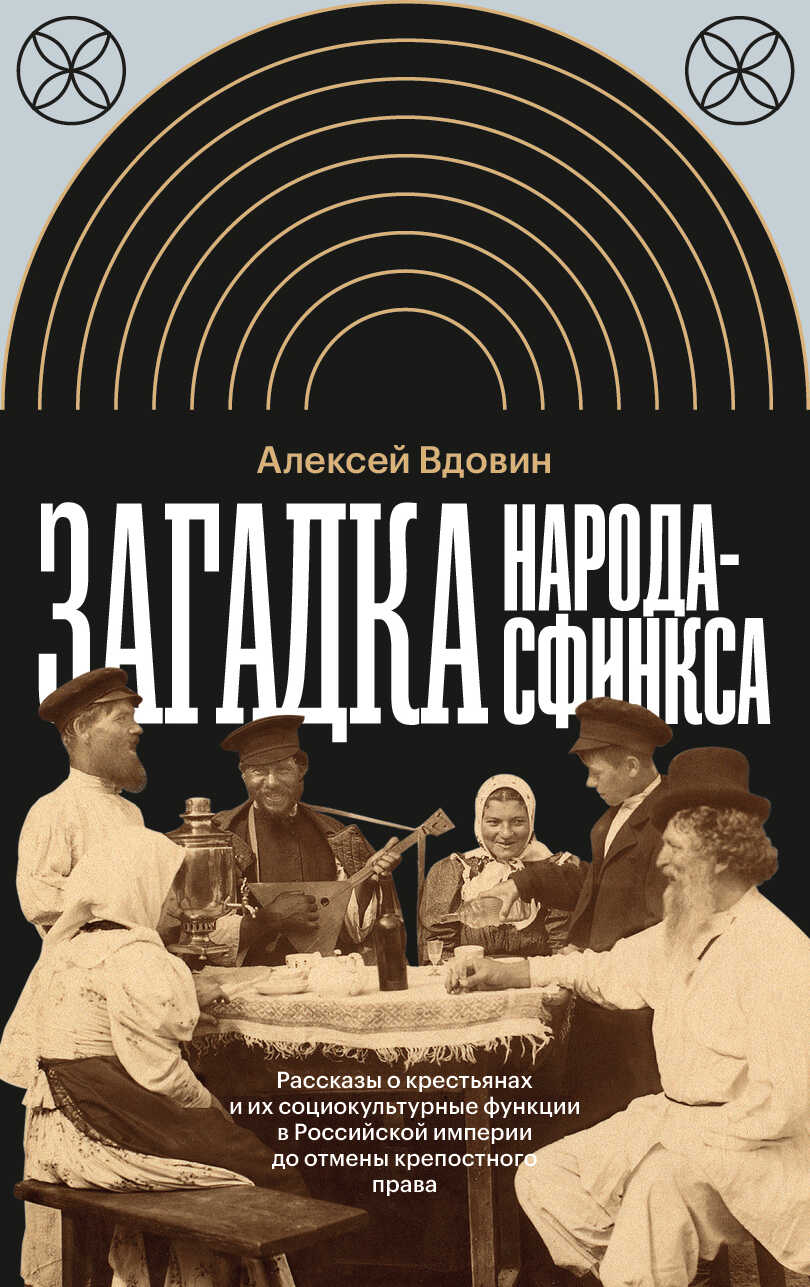

Читать книгу - "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин"

Аннотация к книге "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Жанр «рассказов из крестьянского быта», дань которому отдали в том числе и многие классики (Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, Марко Вовчок, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин), зародился в 1770‐е годы и, пройдя полувековой путь, достиг апогея в середине XIX века. Принято считать, что этот жанр гуманизировал изображение крестьян как полноценных личностей с особым внутренним миром, эмоционально равноценным дворянскому. Но так ли это? Как показывает книга Алексея Вдовина, процесс гуманизации и субъективизации крестьян в прозе был весьма противоречивым и привел скорее к признанию их инаковости. В своей работе автор прослеживает эволюцию жанра от идиллии и сентиментальной пасторали 1790‐х годов к историям о помещичьем и государственном насилии над крестьянами, помещая его в широкий социокультурный и политический контекст. Внимание исследователя сфокусировано на социальных функциях прозы о крестьянах, под влиянием которой образованная элита империи конструировала свои представления об «идеальном Другом» и русской нации как таковой. Алексей Вдовин – историк литературы, доцент Школы филологических наук НИУ ВШЭ.

Иными словами, вергилиевская пастораль в известной степени может считаться метапоэтическим жанром, открывающим широкие возможности для рефлексии над самим жанром и над ситуацией его производства и потребления. Судя по всему, эти структурные особенности жанра не только позволили ему выжить, но и привели к его превращению в один из универсальных жанровых модусов Нового времени.

Соблазнение модерностью

Конец XVIII столетия стал для идиллии и пасторали очередной вехой, явившей их удивительную пластичность. Оказалось, что эти жанровые модусы могут быть продуктивно адаптированы для передачи смыслов и значений, связанных с социально-политическими катаклизмами рубежа веков в Великобритании, Франции и немецкоязычных землях. Центральным процессом здесь было интенсивное формирование идеологии политического национализма и, шире, националистического воображения (если говорить о раздробленных германских государствах, где пастораль была одним из самых популярных жанров и помогала конструировать национальную идентичность82). Последнее (т. е. воображение) предполагало, с одной стороны, острое и отчасти болезненное переживание разрыва с уходящим патриархальным прошлым ради создания современной общности людей (нации), а с другой – восприятие населения как гомогенизированного и объединенного языком, преданиями прошлого, общей историей и культурой. Обе тенденции ярко отразились в этапном и влиятельном трактате Ф. Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795)83.

В первую очередь Шиллер соединял пасторальный жанр с важнейшим мифом Нового времени об утраченном рае, который может быть заново обретен на лоне природы в мирной сельской жизни, противостоящей развращенному быту растущих городов. Согласно Шиллеру, развитие цивилизации и культуры к концу XVIII в. похоронило наивный тип чувствования и поэзии, поэтому современность с ее городской жизнью выработала новый тип восприятия – сентиментальный вкус, который в тоске по «золотому веку» ностальгирует при виде «детей, простых сельских нравов, первобытной жизни»84. Наблюдающий их поэт и, следовательно, любой читатель переживает разрыв эпох – мощное чувство историзма, ощущение поступи Истории, а сверх того, созерцая «более наивных», он получает шанс испытать особый тип наслаждения – «высочайшее наслаждение человечностью». С точки зрения формы оно воплощается в жанрах идиллии и пасторали.

Рассуждая о специфике жанра и его способности передавать пульс времени, Шиллер расщепил жанр на два типа – пастушескую идиллию, которая целиком локализована в прошлом и потому непригодна для обсуждения современных проблем85, и современную, или «сентиментальную», идиллию, функция которой заключается в разрешении как личностных, так и социальных противоречий:

Пусть будет его [поэта] задачей такая идиллия (здесь и далее изменения шрифта мои. – А. В.), которая сохраняет пастушескую невинность также в носителях культуры, в условиях самой воинственной и пламенной жизни, самого развитого мышления, самого рафинированного искусства, высшей светской утонченности, – одним словом, идиллия, ведущая в Элизиум человека, для которого нет уже возврата в Аркадию.

Понятие этой идиллии есть понятие полностью завершившейся борьбы внутри отдельного человека и всего общества, свободного союза между склонностями и законом, природы, очищенной до высшего нравственного достоинства <…> Характер ее состоит, следовательно, в том, что все противоречие между действительностью и идеалом, которое давало материал для сатирической и элегической поэзии, полностью преодолено, и тем самым полностью прекращена борьба различных восприятий. Итак, покой должен был бы стать господствующим впечатлением этой поэзии, но покой завершенности, а не лени, – покой, проистекающий из равновесия, но не из бездеятельности сил, из полноты, а не опустошенности, и сопровождаемый ощущением безграничной мощи возможностей86.

Исследователи толкуют набросок теории новой идиллии как проект конструирования нового типа постреволюционной литературы с современным субъектом в центре, прошедшим через «эстетическое воспитание» внутри формирующейся нации («полнота сил» в обществе)87. Сам Шиллер задумал в эти годы, но не осуществил замысел идиллии о Геркулесе, а Гете, напротив, создал «Германа и Доротею» (1797) – современную идиллию, которую Гегель в «Лекциях по эстетике» приведет в пример образцового жанра нового типа. Считая современные идиллии (в первую очередь Соломона Гесснера) «скучными» (в них происходит «исчезновение всех истинных интересов»88), Гегель видит потенциал в произведении Гете, так как тот показал простую, наполненную бытом жизнь бюргеров на фоне далекого гула Французской революции, что оказалось инновацией, поскольку внезапно раздвинуло замкнутый и закрытый идиллический хронотоп до государственных масштабов и прорубило окно в мир истории, обозначив новую темпоральность89.

«Герман и Доротея» и в сознании Гете, и в социокультурном контексте манифестировали идею национального эпоса нового типа (с проекцией на исход евреев из Египта)90. Под пером Гете идиллия превратилась в эпическое повествование со счастливым финалом; по сюжету деревенской жизни угрожают не только катастрофические события мирового масштаба, но и внутренние противоречия – частная собственность и влияние глобального рынка91.

Естественно, идиллические поэмы типа гетевской, как и предсказал Шиллер, расширительно трактовали идиллическое как простонародное, абстрагируясь от «узкой» пасторальности. Она, однако, полностью не исчезла из европейских литератур, а давно нашла себе новую нишу – в чрезвычайно популярном сюжете о соблазненной поселянке (крестьянке). Он мог воплощаться как в драматических жанрах (в комической опере или пасторали), так и в прозе.

Комические оперы, популярные в конце XVIII в., а затем «сентиментальные драмы» выводили на сцену протагонистов-крестьян92, задавая жесткие сюжетные ситуации и амплуа: соблазнение добродетельной крестьянки молодым дворянином, поруганная честь, попытка перехода из одного сословия в другое. Как замечают современные исследователи, комедии такого рода широко читались и смотрелись образованной элитой и выражали идею о сохранении статус-кво – сословных границ и социальных ролей93. Возможно, консервативная подкладка пасторали в популярных пьесах того времени прекрасно опознавалась Шиллером как патриархальная и непригодная для развития литературы, консолидирующей разные сословия и социальные страты.

Тем не менее в России сюжет о соблазненной пастушке и разрушенной идиллии оказался поразительно востребованным. Почти одновременно с трактатом Шиллера в русской литературе появился первый прозаический текст, в котором протагонисткой стала крестьянка, хотя и свободная, не крепостная. «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792) задала в русской прозе влиятельную жанровую и сюжетную модель «Соблазнение» (см. главу 8), которую исследователи именуют «сентиментально-пасторальной повестью», но чаще все же идиллией94. Если придерживаться полезной классификации Альперса, то есть все основания

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

-

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

-

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

-

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная