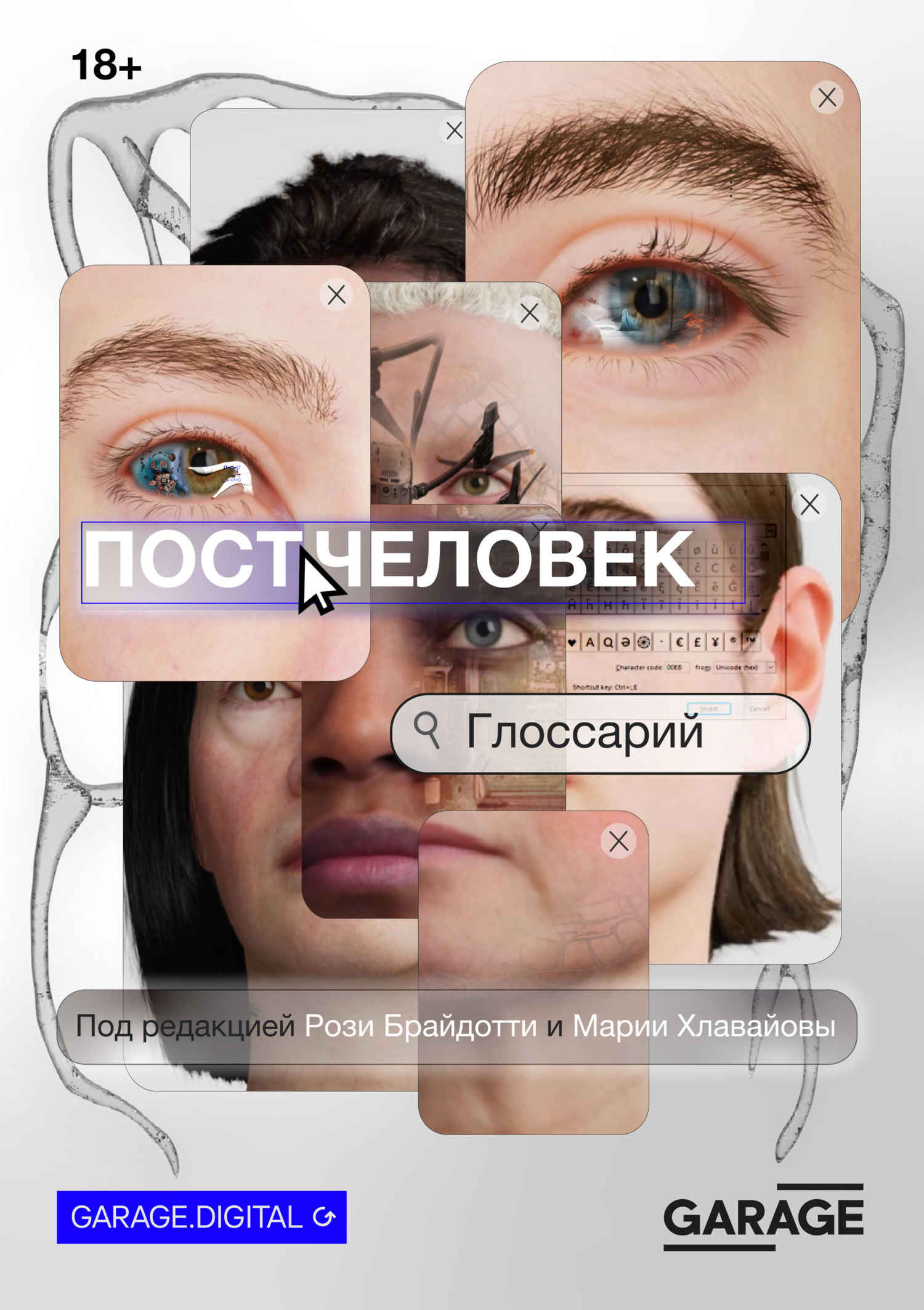

Читать книгу - "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти"

Аннотация к книге "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В свете новых вызовов, охватывающих современное общество, концепт человека как таковой, а также проблема его взаимодействия с искусством, точными и гуманитарными науками претерпели существенные изменения. Данный процесс, называемый «постчеловеческим состоянием», подвержен влиянию неолиберальной экономики, глобального капитализма, миграционной политики, технологического прогресса, экологических проблем, борьбы с терроризмом и т. д. «Постчеловек: глоссарий» представляет собой сборник ключевых терминов постчеловечества в контексте современного искусства и интеллектуальной сферы. Он охватывает такие широкие темы, как антропоцен, капиталоцен, экология, цифровой активизм, алгоритмическая культура и нечеловеческое. В глоссарии представлены краткие определения этих понятий и исследуются художественные, интеллектуальные и активистские подходы к решению сложных проблем «постчеловеческого состояния». Сборник помогает разобраться в изменениях, которые произошли в искусстве в контексте современных событий, связывает различные дисциплины, аудитории и критические сообщества. Рози Брайдотти (род. 1954) – философ и теоретик феминизма, ее теоретические работы повлияли на становление постгуманизма. Мария Хлавайова (род. 1971) – куратор и теоретик, основательница и художественный директор пространства BAK (Утрехт).

С начала 2000-х художники, связанные с постинтернетом, были вовлечены в отчасти связный, но зачастую фрагментарный творческий диалог, в котором исследовали, присваивали, повторно исполняли и заново распространяли образы и объекты социальных сетей, рекламы и корпоративной культуры: часто через платформенно-зависимые пространства и сообщества (на Tumblr, например), выбранные предметами исследования. Этот постинтернетный подход характеризовался особым вниманием к вопросам конструирования субъективности; онлайн-представлению (множественных) идентичностей; корпоративизации интернета; воспроизводству труда в цифровой экономике; его отношению с возникающими формами материализма, циркуляции образов, а также к теориям локальности, национальности и географического дрейфа. Отличая себя от таких более ранних подрывных концептов, как «киберпространство», «виртуальное» или «сетевое искусство» (хотя эти отличия, конечно, всегда ставились под вопрос), относительно закрытая сеть участников трудилась трансверсальным образом, поверх того, что известно как «онлайн» и «офлайн». От документации (вместо «актуального» произведения искусства) до использования общих, недорогостоящих или «бедных» образов (Steyerl, 2009; 2012) и до сетей или систем производства искусства, с необходимостью включающих в себя как онлайн-, так и офлайн-элементы (Vickers в Scrimgeour, 2014). То, что лежит в центре исходного собрания работ постинтернета, подпадающих под это определение, это их вызов устоявшимся канонам искусства, интернет-дискурса и, самое главное, главенству физического пространства галереи и художественного подлинника (Vierkant, 2010). Отчасти ускользание от различий между реальным и виртуальным освободило формирование субъективности от своего рода картезианского дуализма, который отделил сознание от реальности «физического мира», как в «Декларации независимости киберпространства» Джона Перри Барлоу (Barlow, 1996; Berry, 1998). Оно, однако, также сделало данностью встроенность интернета в повседневную жизнь (Novitskova, 2010; McHugh, 2011).

В то время, когда различие в степени – между онлайн или офлайн – стало ключевым качественным различием для постинтернет-искусства, интернет к нынешнему моменту стал настолько беспорядочным, больше облаком, чем паутиной, что начал разрушать любую конкретную силу сцепления либо разъединения, когда бы то ни было присущие идее состояния после интернета. Как сформулировала художница Джесси Дарлинг, «любой художник, работающий сегодня, – это постинтернетный художник» (2014). Более того, текучая и ускользающая технополитика интернета, смешивающая войну и надзор с технологиями зрения и изображения (Braidotti, 2013: 8; Брайдотти, 2021: 22–23; Schuppli, 2014a; Steyerl, 2009; 2012) и с гибридным суверенитетом данных, а пользователей и их участие – с «облачной некрополитикой» (Hu, 2015), была, можно сказать, искажена постинтернет-искусством в машинно-социальном континууме, связывающим постинтернет с постчеловеческим состоянием. Неравномерные, но идеологически универсальные связи между устройствами, профилями в социальных сетях, вне- и не-человеческими пользователями и концептуально интегрированными стеками интерфейсов, протоколов и архитектур (Srnicek, 2012; Galloway, 2012; Bratton, 2016) собираются вместе, чтобы разнообразить, усложнить и еще более опутать постинтернет социальным в собственном смысле этого слова. Посредством мобильных устройств, Wi-Fi и облачных систем процессы сенсорного воплощения (того, как эти технологии помогают пользователям ощущать окружающую их среду) стирают предшествовавшие различия, такие как различие между производителем, потребителем и распространителем (Farman, 2012; Hu, 2015; Easterling, 2014), размывая и превращая их во все более гомолингвальную фигуру пользователя (Wright, 2013) – пользователя, который, как показывают боты, интернет вещей и составные произведения постинтернет-искусства, не обязательно является человеком. Это перерождение как условие определяет количественный сдвиг в онтологическом обращении с цифровыми и нецифровыми технологическими гибридами по обе стороны постчеловеческой амбивалентности. Это подразумевает чередование и децентрирование, различение посредством связей с ранее недоступной глобальной инаковостью, с одной стороны (Nakamura, Chow-White, 2012), и использование и воспроизводство доминирующего стандартизованного распространения производственных платформ и протоколов, которые переопределяют большую часть пространства, ранее известного как офлайн (Galloway, Thacker, 2007; Abreu, 2015), – с другой.

Поколенческая специфика и генезис термина «постинтернет» в среде художественных институций (Archey, 2012) остаются, тем не менее, очень важными. Собирая разнообразные практики в дискретное движение (Vickers, 2013; Chan, 2014), постинтернетное искусство попало под критику за его кажущееся соучастие в глобализированном арт-рынке и неспособность подвергнуть отрицанию привилегии галерей (Vickers, 2013; Droitcour, 2014a; 2014b; Vickers в Scrimgeour, 2014)[108]; а также, в конечном счете, за неспособность отделить себя от дискурсивных и структурных привилегий (время досуга, художественное образование уровня магистратуры и доступ к дорогим технологиям), на которые оно часто опиралось (несмотря на случаи сопротивления этим привилегиям и структурным условиям) (Quaintance, 2015; Chan, 2014). Тем не менее, выраженная после финансового кризиса 2008 года бифуркация постинтернетного искусства как состояние культуры оказалась в паре с порождающими эффектами той же самой информации, которая, собственно, и запустила этот кризис. Эта ситуация говорит о запутанности, превосходящей возможности постинтернетного искусства оставаться автономным.

Как утверждал Сухаил Малик, такие системы, как финансовая инженерия, современное искусство – и, я добавил бы, социальные медиа и постинтернетное искусство, – сопоставимы в той мере, в какой они задействуют понятие информации как события, которое обновляет то, что было «известно» до него (Chun, 2011a), и которое кибернетик Грегори Бейтсон назвал бы «имеющим значение различием» (Malik, 2014). Дополнительная информация, больше не связанная с накоплением знаний, напротив, обновляет картину текущего момента, делая ту, что уже существует, ненужной и бесполезной. В современном искусстве производство подобного различия делает множественными историю или социальность, превращая их в различные события (взгляды) или объекты (произведения искусства) с точки зрения субъекта и опыта. В то время как в современном искусстве это различие может иметь целью подрыв гегемонии канонов, институций и нарративов (вестернизированного) модерна, который ему предшествовал и продолжает его преследовать, оно также в более общем смысле создает риск, на который можно осмелиться пойти (Ibid.). Рассматриваем ли мы финансовую индустрию – или, например, спекулятивное планирование и риторику здоровья, экономическую или миграционную политику (Mitropoulos, 2012), – поле, масштаб, степень детализации, социальный или политический вес и т. п. подрывного информационного события, ставшего возможным благодаря распределенной вычислительной инфраструктуре постинтернетного состояния, превращают само это событие в структурное отношение в себе (Wark, 2015a). Таким образом, в этом смысле принципиально постмодернистские стратегии современного искусства, которые производят

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут