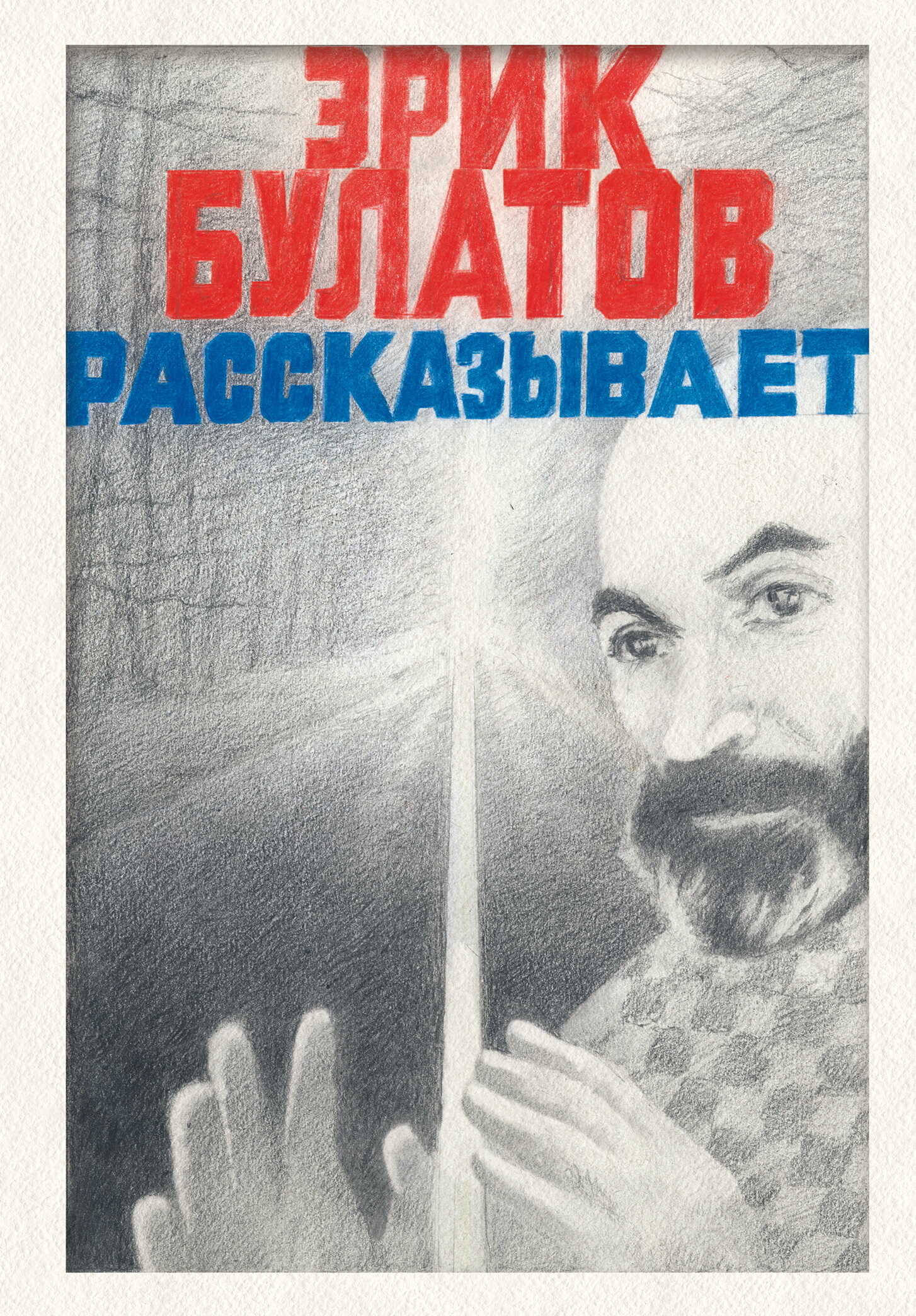

Читать книгу - "Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника - Эрик Владимирович Булатов"

Аннотация к книге "Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника - Эрик Владимирович Булатов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Эта книга не увидела бы свет, если бы в августе 2024 года Эрик Владимирович не попал в больницу. Чтобы скрасить время, жена и друзья предложили художнику записывать его рассказы о своей жизни, о людях, с которыми его свела судьба. Трудно найти более скромного человека, чем Эрик Владимирович – уговорить его удалось не сразу. В основу книги легли расшифровки аудиозаписей его воспоминаний. Булатов вспоминает свое детство, взросление, путь в мир искусства, знаковые встречи с Фальком, Фаворским, Фонвизиным, размышляет о живописи и творчестве.Во второй части книги приводятся воспоминания о художнике его друзей и соратников – Эльвиры Набиуллиной, Зельфиры Трегуловой, Марины Лошак, Льва Рубинштейна, Семена Файбисовича и других.На обложке – рисунок, который Эрик Владимирович нарисовал специально для этой книги.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

То есть картина – сложная, строго организованная система, а вовсе не аморфное поле деятельности. И она совсем не безразлична к тому, что на ней изображено. Художник, работающий с картиной, вовсе не творец, создающий свои законы, а собеседник. Работа с картиной – это диалог, в котором художник задает вопросы, а картина отвечает.

Вот это стало для меня самым важным на всю жизнь. Во всей бегущей мимо, зыбкой и изменчивой реальности картина оказалась для меня не просто главной, а единственной надежной опорой. Лишь держась за картину, я могу что-либо понять не только в искусстве, но и в жизни, которая меня окружает и которой я сам живу. И эту опору дал мне Владимир Андреевич Фаворский.

Конечно, сам Владимир Андреевич больше говорил о гравюре, хотя к картине, разумеется, тоже относил свои пространственные выкладки, но я-то воспринимал их только по отношению к картине, просто потому что остальное меня не касалось, а это было именно то, в чем я нуждался прежде всего. В дальнейшем в моей многолетней работе над картиной, в раздумьях о ее природе я не всегда шел за Фаворским. Я даже думаю, что основное мое развитие шло, скорее, по принципу отталкивания, чем следования, и до сих пор ловлю себя на том, что когда с чем-то не согласен, стараюсь доказать это именно Владимиру Андреевичу и мысленно разговариваю с ним, обращаюсь именно к нему. То есть я размышляю в форме диалога с Владимиром Андреевичем. Эта потребность стала привычкой, которую я раньше не замечал, и только начав записывать эти воспоминания, сообразил, что она есть. Насколько же глубоко она укоренилась в моем сознании! И видно, уже до конца.

Я хочу закончить этот эпизод анекдотом, рассказанным самим Владимиром Андреевичем. Он иллюстрирует, как мне кажется, разницу между весьма распространенным среди художников представлением, что основополагающими элементами искусства являются пятно и линия, и представлением Фаворского об основополагающем значении пространства предмета. Дело происходило в студии Юона, где Фаворский занимался в молодости. Он должен был изобразить то ли кувшин, то ли горшок – уже не помню, да и не важно, – стоящий на подоконнике и выглядевший темным силуэтом на фоне окна. Чернота этого кувшина поразила Фаворского как черная дыра в пространстве, то есть солнечное пространство за окном представилось ему как предмет, в котором кувшин терял свою предметность и оказывался черной дырой в пространстве. Когда Владимир Андреевич попытался поведать преподавателю о том, что кувшин – это не предмет, а пространство (представляю, как он был счастлив своим открытием и как ему хотелось им поделиться!), Юон выслушал его совершенно равнодушно и сказал: «А по-моему, это пятно!» Вот понятие пятна как основополагающего Фаворский не признавал. Пятно тоже было либо пространством, либо предметом.

Не помню, при каких обстоятельствах Владимир Андреевич впервые сказал, что белое – это добро, а черное – зло. Не могу сказать, что на меня произвело впечатление подобное его высказывание о пространстве картины. Сначала было просто недоумение, может быть, даже несколько снисходительное (в молодости вообще готовность к восторженному и абсолютному поклонению как-то странно уживается с самонадеянностью). Тогда эта мысль показалась мне причудливо старомодной. Оно и понятно.

Если природа картины и ее свойства были на оси внимания, в постановке этих проблем была крайняя нужда, и сознание, видимо, заранее было готово принять их, то проблемы отношений искусства и этики казались чем-то чуждым искусству и интересным разве только философу, может быть, искусствоведу, но уж, во всяком случае, не художнику. Нам втолковывали, конечно, что искусство должно выражать правильные идеи, утверждающие правильное мировоззрение. Но из этого само собой выходило, что искусство с таким же успехом может выражать и неправильные идеи. То есть получалось, что мировоззрение – это нечто внешнее по отношению к искусству. А само искусство к нему безразлично и играет прикладную роль, роль наглядной картинки. А могло искусство и вовсе быть безыдейным, как, например, Врубель или «Мир искусства». Это, конечно, было плохо, но нравилось больше.

Так или иначе выходило, что искусство к нравственному началу касательства не имеет, и даже непонятно, нуждается ли в нем как во внешней опоре, так что скептическое отношение к этому вопросу было вполне естественно. Но если белое – добро, а черное – зло, значит, искусство оказывается изначально связанным с общефилософской проблемой метафизического постоянства, закрепленности добра и зла. Значит, профессиональная проблематика не отделяет, а, наоборот, связывает сознание художника с проблематикой общечеловеческой. И, во‑вторых, возникает невероятная профессиональная ответственность художника, потому что каждым своим прикосновением к картине он неминуемо касается добра и зла, и от этого никуда не деться. Осознанно или неосознанно, он не в силах избежать контакта с этим опасным миром.

Это почти невозможно представить себе, надо привыкать постепенно. А тогда настолько было важно стать на ноги, что эту проблему мы были просто не в состоянии рассмотреть всерьез. Почему я выбираю тот или иной цвет? Чтобы красиво было или характер модели требует, но при чем тут добро и зло? Мы настолько были не готовы, что и соответствующий вопрос не могли задать. Думаю, потому Владимир Андреевич и не возвращался больше к этому. Во всяком случае, я не помню разговоров на эту тему.

Событием, которое впервые заставило меня всерьез задуматься над проблемой этического в искусстве, явился один разговор между Фаворским и Фальком. Знаю я о нем со слов Ангелины Васильевны Фальк. Разговор этот состоялся в мастерской Роберта Рафаиловича, где он показывал свои работы Фаворскому. Представляю, как действовал на Фаворского фальковский красочный мир, где цвета настолько перетекают и пронизывают друг друга, что локальный цвет почти исчезает, а тональности сближены настолько, что фактически нет ни черного, ни белого. Картина Фалька – это непрерывность ткани, образ абсолютного единства мира, где все звучит в унисон и какой бы то ни было контрастности, в сущности, нет места. Вот это сближение контрастности, видимо, показалась Владимиру Андреевичу опасным, а сближение тональности он понял как их смешение.

Посмотрев работы, Фаворский сказал:

– Все это, конечно, красиво и гармонично, но вам, наверное, очень трудно жить.

– Почему? – спросил Роберт Рафаилович.

– Потому что вы не знаете, какова основа вашей гармонии, черная или белая.

– Я этого действительно не знаю, – ответил Роберт Рафаилович, – но тяжести не чувствую, ведь я диалектик.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

-

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

-

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

-

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная