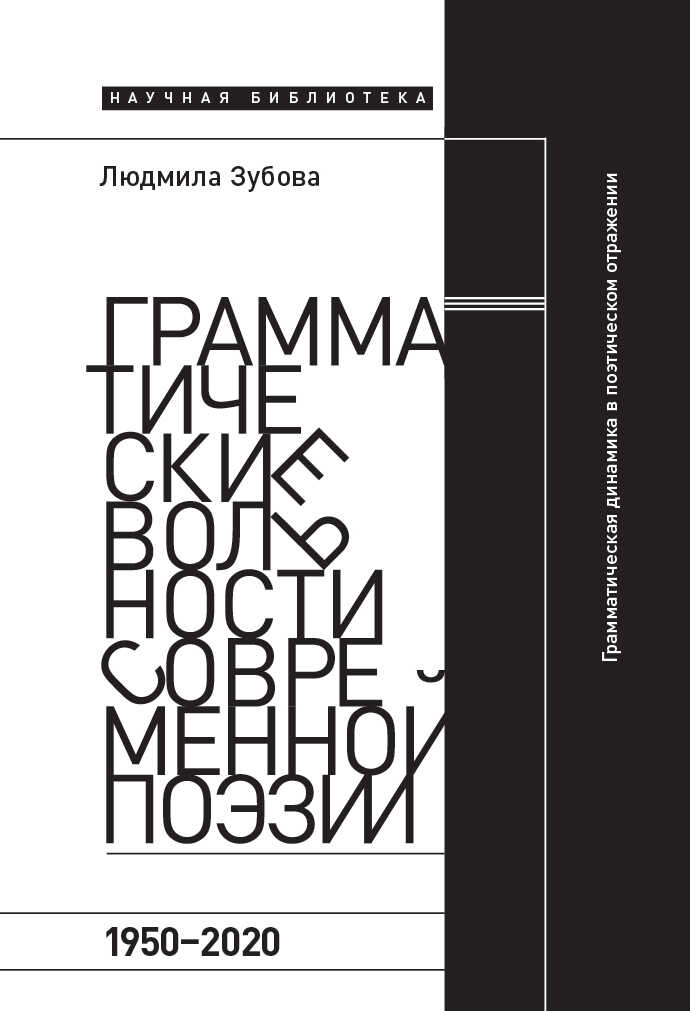

Читать книгу - "Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020 - Людмила Владимировна Зубова"

Аннотация к книге "Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020 - Людмила Владимировна Зубова", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Современная поэзия, ориентированная на свободу языковых экспериментов, часто отступает от нормативных установок. В наше время поэзия с ее активизированной филологичностью – это своеобразная лингвистическая лаборатория: исследование языка в ней не менее продуктивно, чем научное. В книге филолога Людмилы Зубовой рассматриваются грамматическая образность и познавательный потенциал грамматики в русской поэзии второй половины ХХ – начала XXI века, анализируются грамматические аномалии, в которых отражаются динамические свойства языковой системы и тенденции ее развития. Среди анализируемых авторов Алексей Цветков, Виктор Кривулин, Елена Шварц, Владимир Гандельсман, Владимир Кучерявкин, Александр Левин, Владимир Строчков, Виталий Кальпиди, Андрей Поляков, Мария Степанова, Давид Паташинский, Полина Барскова, Линор Горалик, Гали-Дана Зингер, Игорь Булатовский, Надя Делаланд, Евгений Клюев и многие другие (всего 242 поэта). Людмила Зубова – доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

Интересны примеры, где глагол *mьlčati выступает в значении ‘неметь (об органах тела)’. Этот устойчивый ряд немой ‘не говорящий’ – неметь ‘терять способность движения’ усиливает понимание того, что речь воспринималась как движение (Меркулова 1994: 103).

Второй контекст со сравнением самолетик <…> замолчит, как стрелка на весах еще более наглядно изображает прекращение движения. Заметим, что о шуме самолета при этом ничего не говорится – это образ зрительный.

Сравнение молчишь, как зима в третьем контексте, которое можно интерпретировать как ‘холодно молчишь’, связано также с изображением зимнего замирания природы.

Очевидно фразеологическое происхождение перифрастических номинаций субъекта и объекта молчания в сочетаниях золота молчат (см. стр. 173 этой книги) и серебро молчим – от пословицы слово серебро, а молчанье – золото:

Люди своей войны, мы поем цитаты,

произнося добро, серебро молчим,

ноты больны, что проиграл с листа ты,

женщины вставят обратно ребро мужчин.

Давид Паташинский. «гном с огнем» [1406].

У современных поэтов встречаются примеры синестезии, связывающие молчание и со светом, и с тьмой:

Но в яме неба есть свои жильцы:

там тоже оживают мертвецы —

их губы молча произносят свет

и лишь на миг смыкаются, слабея,

но в это время в небе виден след

ползущего куда-то скарабея.

Светлана Кекова. «Размышления над картой звездного неба» [1407] ;

Черных бусин блеск жесткокрыло спрятав

темносветлым швом, равнодушной стражей,

слепо лес молчит, но всегда в оружье

воинство хвои.

Татьяна Нешумова. «Эстонские картинки. 1. черника» [1408] ;

вот и ухаб а вот

яма совсем, дружок,

скорбные паруса,

вербные небеса,

скарб без тебя живет,

солнце других сожжет,

может пора в забой

окна молчат слюдой

Давид Паташинский. «наверное он не прав…» [1409].

В стихотворении Нади Делаланд молчание связывается с запахом того, что если и пахнет, то только свежестью:

Смотрящим в зеркало, шагнувшим в эту глубь,

вдохнувшим ртуть ее, отравленную звоном —

назад не вырваться. И вымолвленам губ

молчать дождем, травой и запахом озона.

Надя Делаланд. «Смотрящим в зеркало, свое лицо потом…» [1410].

Итак, примеры синтагматических аномалий в контекстах с глаголом молчать и его производными показывают, что современные поэты находят самые разнообразные грамматические способы отразить множество функций молчания. Именно полифункциональность молчания в коммуникации способствует максимальному проявлению потенциальных возможностей русской грамматики.

Глагол молчать в современной поэзии очень часто приобретает объектную, адресную, инструментальную, векторную валентности, встречается в конструкциях с зависимым инфинитивом и сам может быть зависимым инфинитивом другого глагола. Многие контексты сообщают о молчании на каком-либо языке.

Глагол молчать часто становится переходным или проявляет признаки синкретизма переходности и непереходности.

Активизируются многие предлоги (для глагола – скорее послелоги): на, из, в, от, за.

В художественных тропах и фигурах, в частности в сравнениях, генитивных метафорах, перифразах, оксюморонах, плеоназмах и тавтологических сочетаниях, тоже встречаются синтагматические аномалии.

В некоторых случаях обнаруживается этимологическая регенерация глагола молчать и его производных.

Н. Д. Арутюнова пишет, что в художественной литературе и публицистике на молчание переносятся признаки говорения, при этом она приводит примеры семантических признаков (Арутюнова 2000: 429). Современная поэзия показывает, что на молчание переносятся и многочисленные грамматические связи глаголов речи и эмоций (говорить, кричать, ругаться, плакать и мн. др.), а также валентности однокоренных слов. В таких случаях можно было бы говорить о грамматической аттракции.

Семантика сообщения и несообщения позволяет видеть потенциальную энантиосемию слова молчать.

Стихи современных поэтов очень убедительно показывают, что «в понимании молчания произошел сдвиг со звуковой стороны речи на содержательную» (Арутюнова 2000: 429)[1411].

Заканчивая раздел о глагольной сочетаемости, приведу стихотворение Полины Барсковой, демонстрирующее роль аналогий в синтаксисе:

Isaiah 44:2

И сказал Иакову:

Не бойся никого

Не верь никого

Кроме одного

Буду Boh буду вздох

Буду Бог я поток

Ты – семя моё

Я время твоё

И сказал Иакову:

Будешь мой.

Пой:

Не верю никому

Не боюсь никому

Только одному.

Я твой гость

Ты мой счёт

Ты всё то, что течёт

Я всё то, что растёт

Я – твой рот, твой род.

Пусто мне и во мне,

Везде солнце, камни,

Ящерицы на стене

Тужат обо мне,

Черноптицы в вышине

Кружат обо мне.

Кто же это, кто же тот,

Кто идёт ко мне?

Al tiro avid Yakov:

Не боюсь никого

Не смеюсь никого

Не верю ни в кого

Кроме Бога одного.

Полина Барскова. «Прямое управление» [1412].

Итак, поэтические эксперименты с глагольным управлением и примыканием демонстрируют различные импульсы текстопорождения. На уровне системных связей языковых единиц это ассоциации синтагматические: я тебя скучаю, люблю и верю; парадигматические, особенно синонимические: садился в стул, этимологические (собою стоит кипарис) и фонетические (лодка уснула в берег); таксономические (и зубами перед жизнью ничего не говорит). На уровне тропов актантные сдвиги чаще всего взаимообразно связаны с метафорой и метонимией. На валентную деформацию в некоторых текстах влияет и собственно стиховая структура: рифма, ритмическая структура исходных слов и субститутов, анжамбеман.

Во всех проанализированных примерах поэты разрушают идиоматичность словосочетаний, и часто это преодоление связано с фразеологическим импульсом порождения деформированных конструкций. Во многих случаях аграмматизм оказывается изобразительным; заметна тенденция к неузуальной грамматикализации полнозначных глаголов.

В целом поэтические тексты с деформацией глагольной сочетаемости (это касается и синтаксической и семантической валентности) свидетельствуют о значительном изобразительном и когнитивном потенциале валентных свойств глаголов и убеждают в том, что

всякий языковой знак, будучи системой отношений, черпает эту систему отношений из того или иного функционирования бесконечного источника мышления и может варьировать эту систему отношений тоже бесконечными способами (Лосев 1982: 118).

Говоря словами Н. Н. Леонтьевой, язык валентностей – это «онтологическая категория, соотнесенная с нашей оценкой значимости вещественного мира» (Леонтьева 1998: 36).

Добавлю, что и с восприятием невещественного мира тоже.

На примере глагольной сочетаемости в поэтических текстах можно видеть, что именно она способствует очень значительному увеличению той информации, которая передается художественными средствами.

ГЛАВА 13. ГРАММАТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СТИХОТВОРЕНИИ ЕВГЕНИЯ КЛЮЕВА «НА ЯЗЫКЕ ПИРАХА»

Когда Клюев должен был заниматься наукой, он занимался поэзией. А когда должен был заниматься поэзией – наукой. Однажды Дмитрий Сергеевич Лихачев, летом предпочитавший вести научные беседы в саду, сказал ему: «Почему Вы во время разговора смотрите на жасмин, а не на собеседника, – словно поэт!» Клюев устыдился и отвел глаза от жасмина. Когда он снова посмотрел на жасмин, тот отцвел.

Евгений Клюев [1413]

Рассмотрим один радикальный грамматический эксперимент – стихотворение Евгения Клюева «На языке пираха»[1414]:

НА ЯЗЫКЕ ПИРАХА

1

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн