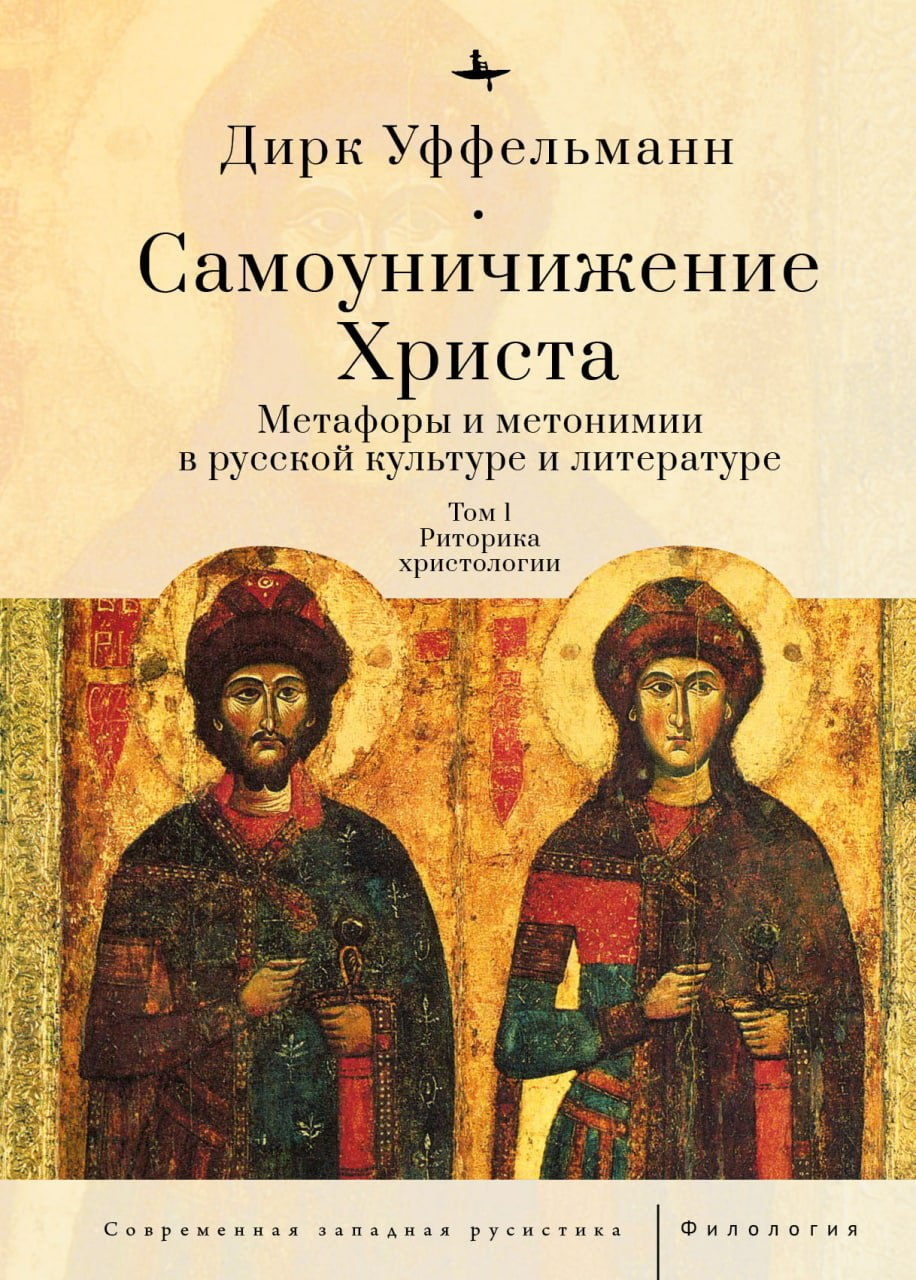

Читать книгу - "Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии - Дирк Уффельманн"

Аннотация к книге "Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии - Дирк Уффельманн", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Кенозис, самоуничижение Христа через вочеловечение и добровольное приятие страданий – одна из ключевых концепций христианства. Дирк Уффельманн рассматривает как православные воплощения нормативной модели положительного отречения от себя, так и секулярные подражания им в русской культуре. Автор исследует различные источники – от литургии до повседневной практики – и показывает, что модель самоуничижения стала важной для самых разных областей русской церковной жизни, культуры и литературы. В первом из трех томов анализируется риторика кенотической христологии – парадокс призыва к подражанию Христу в его самоотречении, а также метафорические и метонимические репрезентации самоуничижения Христа.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

717

Ср. [Theill-Wunder 1970: 162]. Семантическая связь, идущая от кенозиса к катафазису (нисхождение; см. [Hart 1989:175]), является для этого, впрочем, скорее слабым, второстепенным аргументом.

718

Эпштейн превращает разграничение между апофатикой и кенозисом в одном пункте даже во взаимоисключающие отношения: «Формулировки Псевдо-Дионисия… растворяют самое ядро [ядро позитивной религии, христианства], человечность Христа, его “сыновство”, его существование во времени и обладание речью. Потенциально они граничат с атеизмом. <…> Отрицание положительных атрибутов Бога, явившегося во плоти и продолжающего питать верующих своей плотью, уже является атеизмом.» [Эпштейн 19996: 354 и сл., выделено в ориг.].

719

«…почему пресущественный Иусус восуществляется естественными для человека истинами» [PG ЗДОЗЗА; рус. пер.: Дионисий 2002: 751].

720

Ср. [Hochstaffl 1976:133 и сл.]; о христологии Псевдо-Дионисия см. [Hausam-mann 2004: 111–117].

721

С этим выводом эстетики несхожести из фигуры кенозиса не должны утверждаться никакие взаимно-однозначные отношения; хотя инкарнационная логика кенозиса генерирует несхожие отношения отображения или ведет к их обоснованию, тем не менее существуют также и эстетики несхожести, которые обходятся без кенозиса; но это – например, исламская эстетика несхожести – не является темой данной работы.

722

Фигура analogia entis находится в конкурентных отношениях с христологическими парадоксами, которые как раз-таки подчеркивают пропасть между человеком и Богом, а связь между ними передает конкретизации реципиента парадоксов, или communicatio idiomatum [взаимное сообщение свойств], в то время как онтологическое представление аналогии – при всей полноте признания заключенного в ней несходства [Stertenbrink 1971: 79] – выдвигает сходство на передний план.

723

См. Дионисий Ареопагит [PG 3,589ВС и 646В] и Фома Аквинский [S.th. I q. 13 art. 1]; ср. [Semmelroth 1950: 222 и сл.].

724

Впрочем, без кенотико-христологической увязки: «Бог, который ушел, не является прообразом, отображением которого был бы образ. Быть по образу Божьему не означает быть иконой Господа, но – находиться в его следе» [Levinas 1963: 623].

725

«Ибо невозможно, чтобы когда они оба [Единорожденный и Демиург] были произведены духовным образом, а не образованы или составлены, в одном удержалось подобие, а в другом утратился образ подобия, который для того и был произведен, чтобы быть сходным с образом горнего произведения. И если он не сходен, то вина падет на Спасителя, Который произвел, подобно негодному художнику, несхожий образ… Если же поэтому образ несходен, то плох художник…» [Adv. haer. II 7, 2; рус. пер. Н. И. Сагарды: Ириней 2008: 128 и сл.].

726

«Ибо образ и тип могут быть не сходны с истиною (ими знаменуемой) относительно материи и субстанции, но по форме и виду должны иметь сходство с нею и посредством настоящего представлять то, чего нет на виду…» [Adv. haer. II 23, 1; рус. пер. Н. И. Сагарды: Ириней 2008: 179].

727

Против панхронии нормы схожести говорит то, что, согласно труду Фуко «Слова и вещи» (Les mots et les choses), эпистема схожести действует начиная с эпохи Ренессанса [Foucault 1966: 81 и сл.], а против увязанности с конкретной эпохой – сформулированная у Лютера в его communicationes idiomatum «эстетика несхожести» (см. 2.10.2). А может быть, дело обстоит и ровно наоборот: христологическая эстетика несхожести функционирует в европейской религиозной истории стабильнее, чем эпистема схожести, и оказывается долговечнее, чем смена эстетических парадигм, как та, которую утверждает Лотман, говоря об «эстетике тождества» и «эстетике противопоставления» между средневековым искусством, фольклором и классицизмом, с одной стороны, и барокко, романтизмом и реализмом, с другой [Лотман 1968:197].

728

Ср., напр., [Бахтин 1972: 28 и сл.]; см. также 9.3.2.2. Возможно, эту контаминацию скорее следует расположить противоположным образом, поскольку и для Бахтина в карнавале возвышение = унижению, ср. [Lock 1991: 74 и сл.], а через принижение возвышенного оценивается низменное – что по структуре сродни обожению человека и его физической природы [Ugolnik 1984: 289]; [Lock 1991: 72].

729

В особенности – учрежденное в начале его царствования питейное собрание «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор».

730

Поздних ариан называют аномеи (см. 2.7.2.1); в полемике продвигается термин «ανόμοιος» [неподобный] и производное «άνομοιητής» [Lampe 1961: 147 и сл.] в качестве синонима для обозначения (арианского) еретика.

731

Как и при восприятии несхожего как потенциально комического, при несхожих отношениях сигнификат и референт также являются вопросом конвенции: никакая репрезентация не должна в обязательном порядке опираться на подобие (как устанавливает Зутроп [Sutrop 1998: 46 и сл.]); конвенциализации отношений обозначения вполне достаточно [там же: 54].

732

«не подобие и не отличие» [PG 3,1048А; рус. пер.: Дионисий 2002: 759].

733

«Итак, образ есть подобие, описывающее первообраз, с которым он имеет и некоторое различие, ибо не во всем образ подобен первообразу» [Imag.I9; рус. пер.: Иоанн 1913: 351].

734

[Didi-Huberman 1990: 228–233]. Сколь метким оказывается прослеживание Диди-Юберманом индексикально-метонимических, «оставляющих след» репрезентаций, неподобие которых никак не сужает их указующего характера [там же: 43, 53 и сл.], столь же сильно сам он попадает в ловушку мариологического следа.

735

Дальнейшее углубление в проблематику аллегории, в отличие аллегории от символа и т. п., ср. [Haverkamp/Menke 2000], – каким бы благодатным ни было сопоставительное рассмотрение кенозиса и аллегории – разрушило бы рамки этого исследования.

736

Ср. предлагаемую Гюнтером Бадером фигуру сигнификации через интермедиальное «расподобление», когда он говорит о «сигнификативном усилии музыки через ее несходство с языком» [Bader 1996: 239].

737

Расхожие модели нестабильности посредством вербальности или культурного посредничества (такие, как mouvance («подвижность») Цумтора [Zumthor 1983: 252] или диагноз А. Ассман и Й. Ассмана относительно «господствующей повсюду тенденции забвения или покрытия пылью», который представляется им «закономерностью для явлений культуры» [Ass-mann/Assmann 1987: 8]), затмеваются такой автодинамикой неподобия.

738

Диди-Юберман не останавливается на этой проблеме в своей теории неподобия, впрочем, устанавливает tertia как «красную стигму», чтобы дать

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут