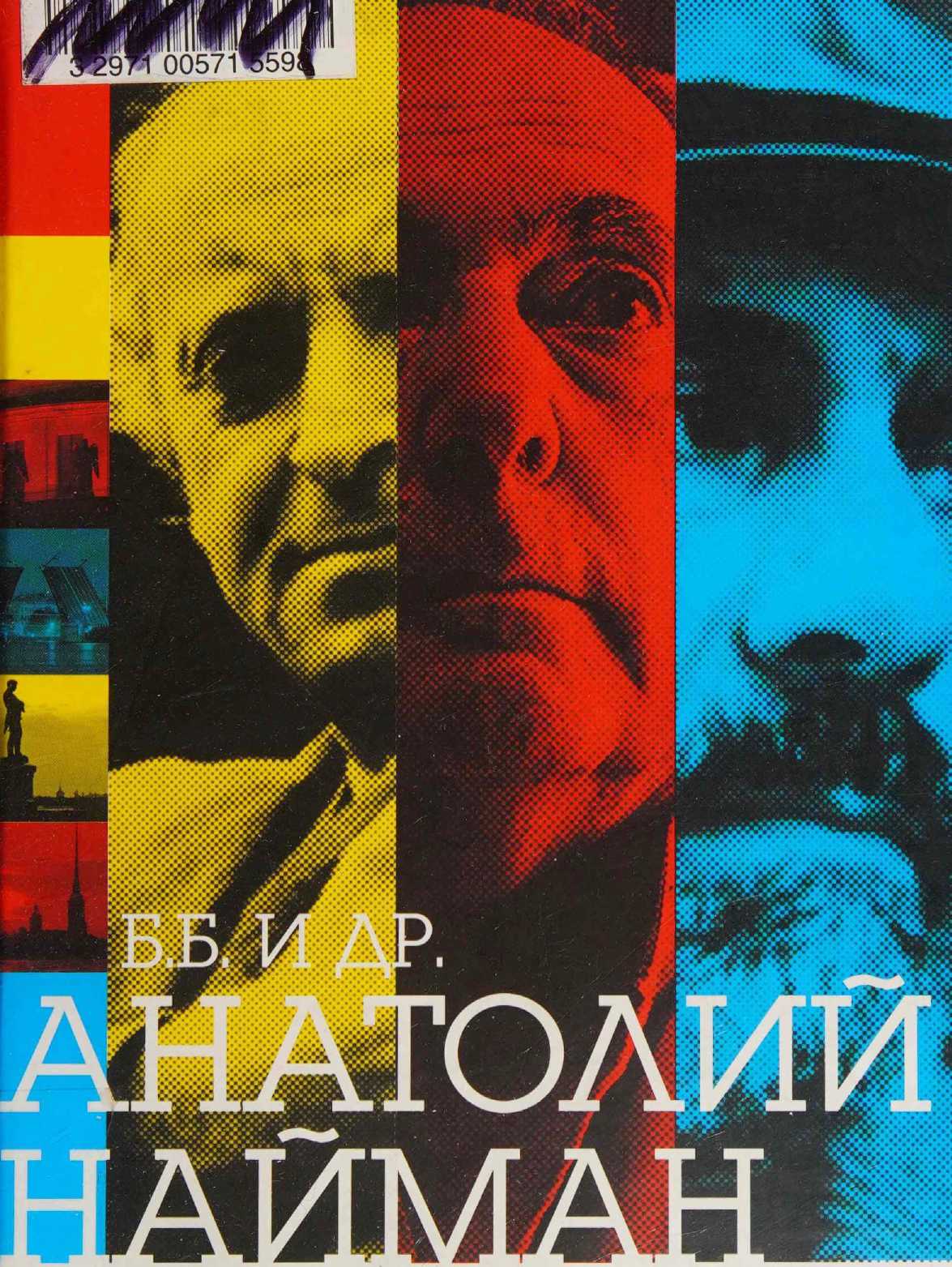

Читать книгу - "Б.Б. и др. - Анатолий Генрихович Найман"

Аннотация к книге "Б.Б. и др. - Анатолий Генрихович Найман", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Первая публикация (в 1997 году) романа Анатолия Наймана «Б.Б. и др.» вызвала если не скандальную, то довольно неоднозначную реакцию культурного бомонда. Кто-то определял себя прототипом главного героя (обозначенного в романс, как Б.Б.), кто-то узнавал себя в прочих персонажах, но и в первом п во втором случаях обстоятельства и контексты происходящего были не слишком лестны и приличны… (Меня зовут Александр Германцев, это имя могло попасться вам на глаза, если вы читали книгу Анатолия Наймана «Поэзия и неправда». Я был близок, если не сказать принадлежал, к тому кругу молодых ленинградских поэтов, который он описывает… Он уговорил меня рассказать о Б.Б., объясняя это гем, что фигура его общеинтересна, что мы знали его одинаково близко… Его я зато заставил согласиться на магнитофон: никогда не любил писать длинные веши… Все, что здесь написано, — правда, под каждой страницей готов подписаться — так, как подписывался в свое время под протоколом допроса. Короче говоря, я этого не писал.)

Б.Б. каким-то боком примкнул к Тименчику и Осповату, другим каким-то — к Левинтону и Мейлаху. (Забавно, что к четырем из пяти перечисленных имен надо прибавлять «младший»: у одного Тименчика отец был просто ремесленник, у остальных — филологи, «старшие». Помните: «Будет, так же как и отец, содержать трактир», — Бобчинский про трехнедельного младенца говорит.) Не ими их подход к продукту искусства был открыт, «всегда», хочется сказать, имел место, а в 20-е годы так и громче, и ярче ихнего себя объявил, но в их время он назвался структурализмом, с претензией, то есть, на универсальность. С непосвященными — да нет, и между собой, пожалуй, тоже — разговор о своей причастности новой науке они вели с тонкой улыбкой, намекающей на эзотеричность всего дела, этакого интеллектуального cosa nostra, и в профанное пространство обыкновенной жизни выпускали лишь несколько сакральных слов вроде кяарику и семиотикэ, которые притягательными пузыриками скользили по поверхности, указывая на существование тайного бездонного водоема. Кяарику был городок в Эстонии, куда они из двух столиц съезжались летом на семинары «по знаковым системам», в результате чего зимой выходили их статьи в сборниках под названием «Семиотикэ», напечатанным греческими буквами.

Времяпрепровождение было славное, да и время неплохое, особенно поначалу — сужу об этом в основном по их рассказам. Потому что статьи, за редчайшим исключением, были написаны кошмарным языком, и если судить по ним, то в Сочи в каком-то смысле было лучше. Язык они объясняли двумя причинами: величественно — тем, что это наука, такая же специальная и точная, как, скажем, математика, и не требуется же от математиков, чтобы они писали эссе; и жалобно-мужественно — условиями цензурными, при которых написанное таким образом более проходимо. Дескать, была бы свобода, писали бы так, что дух бы захватывало. Это, однако, не подтвердилось, когда свобода пришла и они написали воспоминания и объяснения, «былое и думы», так сказать, уже по-человечески. У Лотмана, у Гаспарова Бориса, еще у нескольких как тогда статьи были захватывающие, так и сейчас получилось, а другие многие, вроде нашего Б.Б., привлекательнее выглядели все-таки когда выражались стилем (σημειωτικη), «бессмысленным и беспощадным». Некоторые из них, как оказалось, сами пробовали силы в сочинении художественной прозы и стихов: образцы сейчас опубликованы и похожи на бумажный рубль, частью разрезанный на ломтики, частью обвалянный в яйце и зажаренный, и так поданный к столу в качестве фунта колбасы, который на него можно было бы купить.

Не то чтобы их было много, но их присутствие стало проступать по всей филологической, на глазах превращавшейся в культурологическую, территории, как влага на лугу после дождей или на ковре, залитом соседями с верхнего этажа, — в том месте, куда в данную минуту ступала твоя нога. Это было следствием замысла безусловно грандиозного, одного из тех, которые замахиваются на самое главное, на «общую теорию поля». Наиболее одаренные и знающие открыли много замечательных вещей, что они, родись раньше или позже, сделали бы и не будучи структуралистами. Разумеется, методы нового искусства порождали методику нового понимания его, и то, что Ахматова, к примеру, писала так, как она писала, вызвало к жизни то, что о ней так написали Тименчик, Топоров и Цивьян. Но параллельно с филологической работой, наглядно существенной и плодотворной, шла игра в бисер, в конечном итоге бесплодная и неадекватно разочаровывающая, хотя в самом своем процессе веселая, увлекательная, пленяющая необязательностью и остротой и как таковая претензий не вызывающая, — если бы запятые ею не выдавали и ее за серьезную, общезначимую и нелегкую работу.

Структуралистами становились все, надо не надо, хочешь не хочешь, можешь не можешь, и это приводило к тому, что ключи, подобранные к Ахматовой или к Мандельштаму, совали, как отмычки, в замочные скважины ничего такого не ожидающих Пастернака и Цветаевой. Однажды за многолюдным дачным столом заплелся, побежал летний разговор о «Докторе Живаго», и молоденький филолог по имени Костя после достаточного помалкивания доложил с умеряемой ради компании безапелляционностью, что Лара — это, конечно, Марина, понимай — Ивановна. И когда зашумело, зататакало вокруг, что с какой стати Марина, если Зина, и куда Ольгу девать, он, погуляв желваками и порозовев, брякнул: «Вы все любители, а я семиотик-профессионал!» А когда жена Наймана однажды в подобной компании, на сей раз чеканившей звенящие сталью максимы о Набокове, заикнулась, что были в это время писатели и получше… («Например, кто?!» — «Например, Томас Манн…»), — то молоденький филолог по имени Федя отказался захватить с собой перчатки, которые забыла у Найманов его мать, и объяснил это кратко, взорвав грамматику возмущением: «Которые Набокова… которые Томаса Манна… нет, нет и нет!»

И, конечно, как за всяким предприятием, претендующим создать структуру, параллельную созданной актом творения, и уразуметь как систему то, что принципиально должно выходить за рамки всех систем, а именно, как «полагались основания земли» и каковы «уставы неба», проступал на заднике и этой оперы остроухий силуэт и поскребывали из-за кулис коготки ее главного режиссера. «Ради красного словца не пожалеть родного отца — это и есть филология», — нормировал одним из своих афоризмов веселый Осповат. Ну, во-первых, возвед на высокую гору, показывали нам все царства вселенной во мгновение времени и обещали власть над ними и славу их. Маяковский сопрягался с фараоном египетским, и оба они — с корейскими гностиками. Одно было равно другому, и всё всему, и всё достигалось щелчком пальцев. Пчела у Овидия, и в песне «Пчела, пчела, кругом пчела» на слова поэта Танича, и в инструкции по устройству пасек на приусадебном участке была одна и та же. Слова сбивались в мелкодисперсный майонез, он же автомобильная смазка, он же крем для загара. Вкус, естественно, отменялся. Разница в установках политических, эстетических, моральных, естественно, тоже: было бы слово, а текст найдется.

Не поразительно, что автор известной финской монографии о воровстве попался на краже в универмаге, а швейцарец, писавший книги о де Саде и Мазохе, скупал все, какие мог найти, порнофильмы. Если по-академически бесстрастно и безмятежно сопоставлять в одной статье колонны, возводившиеся архитектором Шпеером в Третьем рейхе, и колонны, обрушенные Самсоном, то незаметно и сам, как говорил один мой друг, уже не ориентируешься, где — своя жена,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут