Читать книгу - "Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев - Рамиз Алиев"

Аннотация к книге "Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев - Рамиз Алиев", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Уильям Гершель, астроном, прославившийся открытием планеты Уран, в 1801 году опубликовал трактат под длинным названием «Наблюдения с целью понять природу Солнца, с тем, чтобы найти причины и симптомы непостоянства испускания им тепла и света, с замечаниями о вероятной пользе, что может быть извлечена из наблюдений за Солнцем». Там он впервые высказал мысль о том, что солнечная активность может серьёзным образом влиять на климат, а значит, и на экономику [192]: «…с 1695 по 1700 год пятен на Солнце не наблюдалось. Этот период продолжался 5 лет, они снова появились в 1700 году. Средняя цена пшеницы в это время составляла 3 фунта 3 шиллинга 3 1/5 пенса за кварту. Пять предыдущих лет – с 1690 по 1694 год – она стоила 2 фунта 9 шиллингов 4 4/5 пенса, а пять следующих лет – с 1700 по 1704 год – 1 фунт 17 шиллингов 11 1/5 пенса. Оба этих отличия весьма существенны: последнее составляет не менее 5:3».

Взаимосвязь между процессами на Земле и в Космосе исследовали русские космисты – в частности, А. Л. Чижевский и В. И. Вернадский. Чижевский утверждал, что пятна на Солнце влияют на многие биологические и социальные процессы [135]. Однако только сейчас благодаря развитию новых инструментальных методов химического и изотопного анализа появляется возможность количественно исследовать столь сложные взаимосвязи.

Более полутора веков назад, в 1843 году, немецкий астроном Генрих Швабе обнаружил, что количество пятен на Солнце меняется циклически, максимумы активности случаются в среднем через 11 лет и перемежаются минимумами. Однако Густав Шпёрер (1887) первым обратил внимание на исключение из этого правила. В XVII веке в течение почти 70 лет пятна на Солнце, по-видимому, отсутствовали. Позже эти выводы подтвердил Эдвард Уолтер Маундер (1890), проанализировав записи прежних лет. В то время выводы Маундера многим показались сомнительными, скептики были склонны относить их на счёт нерегулярности и неполноты наблюдений. Однако в XX веке было независимым способом подтверждено, что т. н. минимум Маундера действительно имел место с 1645 по 1715 год.

Наша планета постоянно находится в потоке галактических космических лучей (ГКЛ) – заряженных частиц сверхвысокой энергии, по большей части протонов, происхождение которых до конца не выяснено. Исследователи склонны считать интенсивность ГКЛ постоянной в течение длительного периода времени. Взаимодействуя с атомами атмосферы, космическое излучение приводит к образованию радиоактивных атомов некоторых элементов, например радиоуглерода (14C) и бериллия (7Be и 10Be) – так называемых космогенных радионуклидов. Проникновению космического излучения в атмосферу препятствует магнитосфера Солнца. То есть чем активнее Солнце, тем меньше поток космических лучей и тем меньше образуется космогенных радионуклидов. Следовательно, анализируя годичные кольца деревьев на радиоактивный углерод или донные отложения, ледники и конкреции на радиоактивный бериллий, мы узнаем, как менялась солнечная активность, и увидим рост активности этих радионуклидов, соответствующий минимуму Маундера. Более того, тот факт, что два радионуклида с очень разным геохимическим поведением (углерод и бериллий) имеют сходное распределение в естественных архивах, означает, что это распределение обусловлено именно разной интенсивностью образования, а не влиянием общих, например, климатических факторов [157]. Так было доказано, что минимум Маундера действительно был. Так же можно наблюдать минимумы солнечной активности Дальтона, Шпёрера, Вольфа и Орта, имевшие место в течение прошедшего тысячелетия, причем три последних – ещё до начала астрономических наблюдений числа пятен. По времени они примерно соответствуют Малому ледниковому периоду.

Из-за нехватки фундаментальных знаний вопрос о воздействии солнечной активности на климат оставался вне сферы внимания и климатологов, и астрофизиков практически до начала 1980-х. Возможно, первая попытка связать два события – минимум Маундера и Малый ледниковый период – была сделана Д. Эдди [181]. Многие исследования весьма убедительно подтверждают связь солнечной активности и климата – более тёплые периоды соответствуют более активному Солнцу. Во многих естественных архивах температурные и «космические» сигналы на удивление хорошо совпадают. В качестве наиболее показательных примеров можно привести изменения толщины ежегодных слоёв озёрных донных отложений в Финляндии [190], размеров Большого Алечского ледника в Швейцарских Альпах [158], содержания тяжёлого кислорода 18O в сталагмите из пещеры в Омане [280]. Минимумы Солнца совпадают с температурными аномалиями в пределах последних сотен и тысяч лет, таким образом, влияние солнечной активности на климат можно считать весьма вероятным. Но механизм этого влияния пока не ясен[29]. Десять лет назад в журнале Nature [284] была опубликована реконструкция солнечной активности за 11400 лет. Авторы обнаружили, что в последние 70 лет наблюдается аномальное число пятен на Солнце; в прошлый раз такая активность наблюдалась около 8000 лет назад. Возможно, этот фактор вносит значительный вклад в нынешнее потепление. Другим безусловным фактором является рост содержания углекислого газа в атмосфере, поглощающего инфракрасное излучение Земли (парниковый эффект). Сейчас его содержание достигло 400 ppm (частей на миллион), что значительно выше, чем в течение, по крайней мере, полумиллиона лет[30].

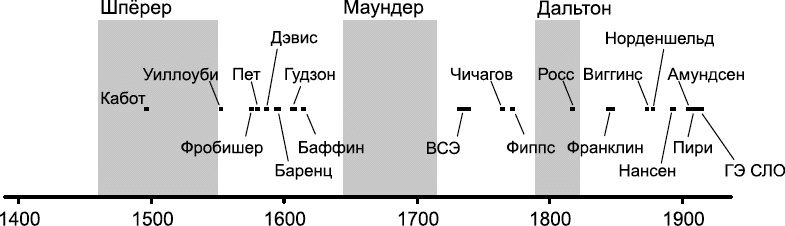

Чем бы ни были вызваны климатические изменения, они, несомненно, оказывали влияние на ход исторических событий, и этот фактор, судя по всему, недооценен (рис. 1–5). Одним из наиболее известных примеров является Гренландия, оказавшаяся весьма удачным объектом изучения. Во-первых, исторические события, связанные с колонизацией острова, детально зафиксированы в исландских и норвежских документах. Во-вторых, история климата Гренландии, в отличие, скажем, от баренцевоморского региона или Сибири, изучена наиболее подробно, благодаря американским и европейским исследованиям трехкилометровой толщи гренландского ледникового щита, начавшимся в 1961 году.

Рис. 1–5. Важнейшие морские арктические экспедиции с конца XV по начало XX века.

Кабот (1497), Уиллоуби и Ченслер (1553–1555), Фробишер (1576–1578), Пет и Джекмен (1580), Дэвис (1585–1587), Баренц (1594–1597), Гудзон (1607–1611), Баффин (1615), Великая Северная экспедиция (1733–1743), Чичагов (1765–1766), Фиппс (1773), Росс и Парри (1818), Франклин (1845–1850?), Виггинс (1874), Норденшельд (1878–1879), Нансен (1893–1896), Амундсен (1903–1906), Пири (1909), Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (1910–1915).

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут