Читать книгу - "Великие умы России. Том 9. Иван Кулибин, Иван Ползунов, Ефим и Мирон Черепановы - Ольга Минаева"

Аннотация к книге "Великие умы России. Том 9. Иван Кулибин, Иван Ползунов, Ефим и Мирон Черепановы - Ольга Минаева", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Семейство Ползуновых проживало в деревянном домике в западной части города, которая именовалась Торговой стороной. Крошечного жалованья отца (годовой оклад «за вычетом мундира» – 8 рублей 44,5 копейки) с трудом хватало на небогатый стол. Родители не хотели, чтобы сын, так же как они, оставался неграмотным, поэтому решили отдать его в школу. Помимо всего прочего, для семьи это оказывалось подспорьем – ученикам полагалось «жалованье».

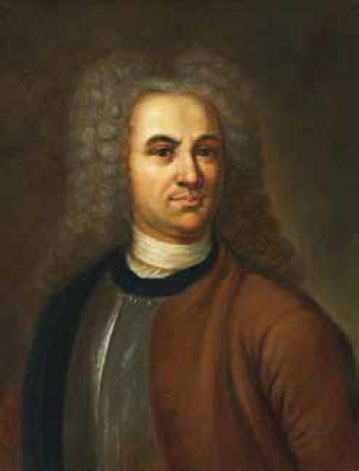

Уральские школы создавал и курировал В. Н. Татищев. В 20-х гг. XVIII столетия школы были основаны в Кунгуре, в 1723 г. появились арифметическая и словесная (подготовительная к арифметической) школы в Екатеринбурге. В 1724–1734 гг. при Геннине сохранилась лишь одна, на других же заводах школы практически бездействовали из-за отсутствия учителей. В основном в заводских школах обучались дети мастеров и служителей, а также духовных лиц. Екатеринбургской школе Татищев до самого отъезда в столицу уделял особое внимание. В словесной школе ученикам выдавалось в год по 3 рубля 60 копеек. Обучали в них чтению, письму, а также «евангельским преданиям и апостольским посланиям». В арифметической школе ученики делились в зависимости от изучаемых предметов. Арифметикой должны были заниматься 25 человек с годовым жалованьем 4 рубля 80 копеек. Геометрия и тригонометрия преподавались 15 ученикам с окладом повыше – 6 рублей. И 10 человек обучались черчению и рисованию, этой «элите» платили самое большое жалованье – по 7 рублей 20 копеек в год. Учителей для заводских школ никто специально не готовил – они назначались из числа горных офицеров-шихтмейстеров (что соответствовало военным чинам прапорщика и подпоручика).

Во время вторичного пребывания на Урале в 1734–1737 гг. В. Н. Татищев задумал меры по повышению уровня обучения в заводских школах. Он полагал, что в их программу следует ввести механику, пробирное дело (умение производить пробы руд), латынь и немецкий язык. Кроме того, он считал, что ученики должны получать практические навыки, предписывал обучать их резьбе по камню, гранильному, токарному, столярному и паяльному делу. Однако острая нехватка квалифицированных учителей помешала в точности выполнить все наставления Татищева. Палки в колеса его инициативам вставляли и хозяева предприятий – уральские промышленники, которым не хотелось финансировать обучение. Да и верховная власть не спешила поддержать начинания Татищева – его «Наказ шихтмейстеру», «Заводской устав», «Горный устав», содержавшие передовые по тем временам предложения, в том числе касающиеся учебы в заводских школах, так и не были официально утверждены. Историки утверждают, что наиболее последовательно и успешно идеи В. Н. Татищева проводились в жизнь в екатеринбургской школе. Занятия в этом учебном заведении были весьма продолжительными. Летом учились по 12 часов в день, осенью и весной – по 9, зимой – по 7 часов. По праздникам и в воскресенье занятий не было, однако школьники были обязаны посещать церковные службы, за этим строго надзирали учителя.

В. Н. Татищев, государственный деятель, историк, экономист.

Ползунов поступил в словесную школу в 1736 г. и через два года, окончив ее, перешел в арифметическую. Там он учился под руководством Федора Ивановича Санникова, шихтмейстера Екатеринбургского завода, хорошего специалиста по черчению и рисованию. Можно сказать, что мальчику повезло и с другими преподавателями, например, горного дела – И. Н. Юдиным. Точных данных нет, но предполагается, что Ползунов окончил курс математики, так как в 1741 г. ему было назначено годовое жалованье в 6 рублей. Есть предположение, что во время учебы Ползунов ознакомился с книгой Г. В. Крафта «Краткое руководство к познанию простых и сложных машин», вышедшей в Петербурге в переводе Адодурова. Вообще же о школьном периоде жизни Ивана Ползунова известно мало, разве только то, что жалованье ему постоянно выплачивали с опозданиями. Однако, несмотря на нужду, мальчик учился успешно. Когда механику Н. Бахореву понадобились помощники, выбор начальства пал на двух учеников – И. Ползунова и С. Черемисинова. Их в феврале 1742 г. перевели в механические ученики. Жалованье Ползунову назначили то же самое, что было в школе, – 6 рублей в год. Оно также выплачивалось с большими задержками.

Механик Никита Бахорев был крупным специалистом горно-металлургического производства. Он обучался в Санкт-Петербурге, постигал машинное дело в Швеции и был прислан на Урал в 1729 г. для усовершенствования «в больших машинах». До появления Ползунова и Черемисинова у Бахорева уже было несколько помощников, но мастеру казалось, что их недостаточно. Возможно, это объясняется тем, что в обязанности механика-«механикуса» или машиниста входил широкий круг заводских вопросов. Он должен был руководить постройкой доменных и других цехов, водоподъемных и рукоподъемных машин на рудниках, лесопильных и прочих «мельниц», жилых и иных помещений и т. д. Труд на уральских заводах в то время был по преимуществу ручной, однако это не исключало использования различных механизмов. Под «большими машинами» – предметом особых забот механика – подразумевались главным образом устройства, приводимые в действие силой воды. Более скромные машины обслуживались людьми или лошадьми. Переход от школьного обучения к заводской практике, судя по всему, прошел у Ивана Ползунова вполне успешно. У Бахорева способный юноша многому научился – он овладел чертежным делом, ознакомился с устройством самых различных заводских машин, вник в тонкости металлургического производства.

В 1747 г. главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр, направлявшийся к месту новой службы в Барнаул, ненадолго остановился в Екатеринбурге. Здесь он, воспользовавшись предоставленным ему правом, отобрал для царских заводов группу горных специалистов, в число которых вошел и 18-летний Иван Ползунов.

На Барнаульском медеплавильном заводе он получил должность гиттеншрейбера, т. е. смотрителя и учетчика при плавильных печах. Ползунов досконально изучил все особенности процесса плавки металла, нашел время и для посещения заводской библиотеки, где ознакомился в том числе с трудами М. В. Ломоносова. Начальство было довольно способным работником – в апреле 1750 г. его произвели в младший шихтмейстерский (унтер-шихтмейстер) чин с повышением жалованья до 36 рублей в год. Задания ему давались самые разнообразные, в том числе далеко выходящие за его прямые обязанности. Например, летом 1750 г. ему поручили проверить, правильно ли выбрано место для пристани на реке Чарыш, а также измерить и составить описание дороги до Змеиногорского рудника. Иван осмотрел место для пристани. А затем с мерной цепью прошел до рудника, отмерив расстояние в 85 верст 400 сажен. Он обозначил всю трассу кольями и указал подходящие места для ночевок обозов с рудой. Длина будущей дороги оказалась вдвое короче действующей рудовозной. В ноябре 1753 г. Ползунов был сначала назначен смотрителем за работой плавильщиков, потом командирован на Змеиногорский рудник, где принял участие в сооружении новой лесопилки. Эта «пильная мельница» стала первым заводским сооружением, возведенным под непосредственным руководством Ивана Ползунова.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Ольга18 февраль 13:35

Измена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать

Измена. Не прощу - Анастасия Леманн

Ольга18 февраль 13:35

Измена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать

Измена. Не прощу - Анастасия Леманн

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш