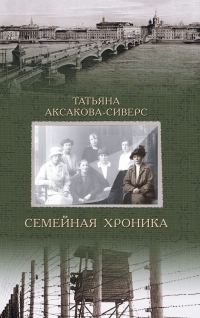

Читать книгу - "Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс"

Аннотация к книге "Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Отстояв обедню, выпив «теплоты»[3] из плоской серебряной чарочки и получив по кусочку просфоры, мы уже менее чинно спускались по лестнице, не забывая заглянуть через окно в маленький внутренний дворик, где рос единственный в Петербурге каштан. Для поддержки это старое дерево было во многих местах охвачено железными обручами; оно казалось нам особенно ценным и напоминало Железного Генриха из сказок братьев Гримм.

Самое лучшее в Петербурге время — апрель — обычно совпадало с Вербной и Пасхальной неделями. Залитые солнцем улицы бывали полны народа. На углах продавались бумажные розаны для куличей, пучки вербы с краснощекими херувимами и специально весенние игрушки: круглые клеточки с конусообразной картонной крышей и сидящей в них восковой птичкой, а также красноклювые стеариновые лебеди, пустые внутри, которые прекрасно плавали в тазу с водой. Витрины магазинов ломились от всевозможных пасхальных эмблем: куличей, баб, барашков с золочеными рогами, а главное — яиц шоколадных, сахарных, стеклянных, атласных, раскрывающихся и нераскрывающихся, с сюрпризами и без сюрпризов. Нас приходилось иногда насильно оттаскивать от подобных витрин, перед которыми мы останавливались в экстазе, не желая идти дальше.

Некоторый интерес в это время представлял для нас также угол Нащекинской и Спасской улиц, откуда была видна каланча Литейной части. По белому флажку на этой каланче мы судили о ходе льда на Неве. Когда флажок исчезал, это значило, что ледоход кончился и мы имели право снять теплое пальто и галоши. Правда, две недели спустя, в мае, наступало похолодание, так как проходил ладожский лед, но этот «чужой» лед в расчет не принимался, и теплые вещи уже лежали в сундуке, пересыпанные нафталином.

Говоря о наших встречах в удельной церкви, я упомянула имя дяди Коки Муханова. Это имя вызывает у меня целый поток нежных чувств, среди которых доминирует благодарность за все хорошее, что он внес в жизнь «двух детей, брошенных матерью» — как мы стали называться с 1898 года. Николай Николаевич Муханов не был нашим родственником и назывался дядей Кокой по дружбе, которая связывала его с детских лет с нашим отцом. Происходил он из старинной дворянской семьи (именье Мухановка находилось в Бугурусланском уезде Самарской губернии, рядом с поместьем славянофилов Аксаковых). Окончив Московский университет, он поступил на службу в Главное управление Уделов, встретился в Петербурге с нашим отцом, тогда еще холостым, и поселился с ним на Шпалерной улице. Третьим их сожителем был, как его тогда называли, «Ванечка» Шипов, который служил в министерстве финансов. Его очень ценил министр Витте, и впоследствии он сделал блестящую карьеру вплоть до директора Государственного банка.

В содружество на Шпалерной улице входил еще Яков Исаевич Элиасберг, служивший, как и Иван Павлович Шипов, в министерстве финансов. Это был человек очень тонкой душевной культуры, настолько милый, что дядя Кока Муханов, стоявший на базе «самодержавие, православие и народность», прощал ему его еврейское происхождение. (Яков Исаевич умер в возрасте сорока лет от приступа аппендицита.)

Когда мой отец женился, его место в товарищеской квартире занял приехавший из Москвы дальний родственник Шипова Николай Борисович Шереметев. О семье Шереметевых, сыгравшей столь важную роль в моей жизни, я буду говорить в следующей главе.

Товарищи и сослуживцы отца постоянно бывали у нас в доме. Мама, веселая и общительная, была склонна к светским развлечениям; в отце же его страсть к книгам и всяким серьезным занятиям росла не по дням, а по часам. Не желая покидать кабинета, он часто просил кого-нибудь из своих друзей сопровождать маму туда, куда ей хотелось, а ему не хотелось ехать. Это дело кончилось бедой: наступил день, когда его помощник по должности Николай Борисович Шереметев заявил, что любит его жену и просит дать ей развод. Об этом объяснении я знаю только из последующих разговоров, но думаю, что оно было тяжелым для всех его участников.

В результате мои родители сделали попытку сближения и уехали на несколько месяцев за границу, а Николай Борисович перевелся служить в Беловежскую Пущу и уехал из Петербурга.

Мы, то есть брат Шурик и я, были отправлены на лето к бабушке и дедушке Сиверс, которые, живя в Москве зимой, на лето снимали какую-нибудь подмосковную усадьбу. На этот раз они поехали в именье Ново-Теряево Рузского уезда, принадлежавшее обедневшей семье князей Кудашевых.

Теперь, мне кажется, нужно сказать несколько слов о нашем внешнем облике, в значительной мере обусловившем отношение к нам со стороны родных отца. Я была круглолицей, румяной девочкой, с веселыми светлыми глазами, похожей на мать. На голубой радужке моего левого глаза имелось коричневое пятнышко, из-за чего этот глаз назывался «пестрым», но кроме этой метки я в детстве ничем особенным не отличалась. Брат, похожий на отца, был красивее меня, особенно поражали его серые, грустные глаза с пристальным и вместе с тем мягким взглядом и очень красиво очерченный рот. Двадцать лет спустя, когда мои щеки перестали быть круглыми, а глаза — веселыми, сходство между нами увеличилось. Бывали случаи, когда незнакомые люди обращались ко мне со словами: «Вы, несомненно, сестра Александра Александровича!» В детстве это сходство было менее выражено. Любимцем бабушки Сиверс естественно оказался Шурик. Я же, напоминавшая ей «женщину, составившую несчастье ее сына», вызывала в ней неприязненное чувство. Сколько раз я слышала, как она презрительно говорила: «Вылитая мамаша!»

Впоследствии это породило ряд несправедливостей в отношении меня, но, пока был жив дедушка, а мы были малы, я всегда охотно ехала в Москву и на дачу. О лете в Ново-Теряеве у меня не сохранилось особенно ярких воспоминаний — помню, что место было сырое и я рассказывала брату и няне, что с соседнего болота поднимается «царь-туман» с белой бородой и в белой мантии.

Осенью за нами приехали вернувшиеся из путешествия родители. На маме была маленькая шляпа, вуалетка с мушками, и лицо у нее было грустное. Мы возвратились в Петербург, и началась мучительная зима. Все благие начинания — и поездка родителей за границу, и добровольная ссылка Шереметева в Беловеж не могли остановить хода событий. Начался развод, и в апреле 1898 года мама окончательно уехала из дому.

Отец принял вину на себя, но детей не отдал, и наступил период в пять с половиной лет, когда я ни разу не видела матери.

В семье Эшен известие о разводе было встречено весьма неодобрительно. Бабушка и дедушка сказали, что в Аладине «разводкам не место!». (Мой отец, несмотря на то, что был «пострадавшей стороной», никогда не мог простить этого своей теще, которую, как и полагается зятю, недолюбливал.) Маме пришлось принять приглашение одной старинной знакомой семьи (Александры Францевны Флиге) и поехать на все лето к ней в Подольскую губернию.

К нам в качестве воспитательницы была приглашена Юлия Михайловна Гедда, немолодая девица с высшим педагогическим образованием. У первоприсутствующего сенатора Гедда было девять человек детей и никаких средств. В силу этого те из его дочерей, которые не вышли замуж и располагали лишь небольшой пенсией после смерти отца, должны были работать. Старшая и наиболее умная из них, Александра Михайловна, основала на общих с сестрами началах женскую гимназию; гимназия эта была серьезно поставлена, но вскоре оказалась принадлежащей лично Александре Михайловне. Разрыв с сестрой на этой почве заставил Юлию Михайловну стать городской учительницей. Она долгое время заведовала школой на Петербургской стороне и с гордостью вспоминала потом, как городской голова Ратьков-Рожнов отмечал ее полезную деятельность.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн