Читать книгу - "Рюрик и мистика истинной власти - Михаил Серяков"

Аннотация к книге "Рюрик и мистика истинной власти - Михаил Серяков", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Рис. 12. Герб города Голенова. Источник: Bobowski B. Motywy gospodarcze na pieczeciach sredniowiecznych i wczesnonowozytnych Goleniowa // Najnowsze badania nad numizmatyka i sfragistyka Pomorza Zachodniego, Szczecin, 2004

Необходимо подчеркнуть, что появление грифона на мекленбургском гербе не следует объяснять немецким влиянием. Д. Н. Егоров отмечает, что на территории Германии грифон встречается на гербах, исключительно ведущих свое происхождение от славян рыцарских родов. Более того, сами немецкие позднесредневековые источники констатируют связь грифона именно со славянским язычеством: «Есть, наконец, ценное указание, связывающее “грифа” именно со славянским паганизмом, идущее к тому же от одного из крупнейших гербоведов XV века: рыцарь Грюнемберг в 1486 г. рассказывает, что у “вендов” на далматинском побережье, именно в Заре, было божество-гриф, изображение которого рассеялось, как только прикоснулся победный символ креста»[513].

В свете этого еще более показательно, что служившие в Византии варяги носили там прозвище грифонов[514]. Поскольку варяги попадали в Византию через Русь, это говорит о том, что данное фантастическое животное было одним из символов пришедшей с Рюриком Варяжской Руси. В этой связи несомненный интерес представляет старинное название Нарвы Ругодив, под которым она упоминается в новгородской летописи в 1420 и 1444 гг.[515] Происхождение этого названия непонятно. М. Фасмер предположил, что в основе его лежит имя финно-угорского божества: фин. Rukotivo, «дух-покровитель ржи», также Rongoteus и эст. Rõugutaja[516]. Однако помимо трудностей чисто филологического порядка согласиться с данной версией мешает то, что использование данного названия города самими финно-уграми не зафиксировано, подобных топонимов в их землях больше не встречается, да и сами окрестности Нарвы отнюдь не выделялись в земледельческом отношении по сравнению с остальными эстонскими и финскими землями. Высказывались предположения, что древнерусское название города произошло от корня руга в значении церковной земли, однако и эта версия не объясняет, почему новгородцы подобным образом называли именно этот город в Прибалтике, в которой было достаточно других владений католической церкви. Однако существует и другое объяснение происхождения названия Ругодив – само это слово было образовано из двух корней: племенного названия ругов, которым западноевропейские авторы называли как жителей Рюгена, так и восточных славян, и див, которое, как было показано выше, обозначало в древнерусском языке грифона. Город Ругодив известен и у балтийских славян[517].

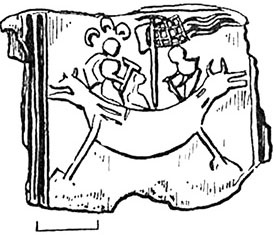

Рис. 13. Свинцовая накладка с изображением корабля из Новгорода, XV в. Источник: Гайдуков П. Г. Славенский конец Средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М., 1982

Сам мифологический образ грифона образовался в результате совмещения черт орла и льва. Если последний повсеместно считался царем зверей, то представление об орле как о царе птиц также было широко распространено. Некоторые исследователи предполагали, что его образ возник у хеттов в результате сложения племенных тотемов. Таким образом, грифон символизировал собой власть одновременно на земле и в воздухе, и в этом качестве соотносился с представлениями о верховной власти. В древневосточных государствах грифон стал восприниматься в качестве охранителя обожествленного царя, превращаясь за счет этого в «верховный» государственный символ. В греческой традиции грифоны были связаны с верховным богом Зевсом, богиней справедливости Немезидой и Фебом-Аполлоном. Столетия спустя в контексте совершенно иной религии грифон из-за своей двусоставной природы в позднем западноевропейском Средневековье являлся аллегорией двух естеств самого Иисуса Христа либо единства духовной и светской власти папы римского[518]. Поскольку власть западнославянских князей носила точно такой же характер, возможно, это способствовало избранию ими грифона в качестве своего символа.

Наиболее распространенный в Античности мифологический сюжет считал грифонов хранителями золота. Грифон изображался на монетах Пантикапея – древнегреческой колонии в Северном Причерноморье. По мнению В. М. Брабича, это символизирующее собой солнечный свет животное играло, с одной стороны, охранительную роль на монетах этого города, а с другой – было непосредственно связано с торговлей, поскольку на золотых монетах Пантикапея грифон изображался с хлебным колосом, а на медных – вместе с осетром[519]. Если это так, то грифоны были связаны не просто с золотом, но и с торговлей, богом-покровителем которой у славян являлся Радигост. Оба они были связаны и со стихией огня. Кроме того, в Северопричерноморском регионе у него отмечается и другая функция: «Апотропеическое значение грифона состояло и в том, что он считается охранителем душ в загробном мире, а также проводником их в рай»[520]. В пользу того, что и в скифской культуре эти мифические животные воспринимались как охранители душ умерших, говорит тот факт, что, по мнению археолога Б. Н. Мозолевского, навершия с изображениями грифонов из кургана Толстая Могила увенчивали хоругви или знамена, под которыми двигалась погребальная процессия.

Поскольку образ грифона отсутствует в предскифском горизонте древностей степей Евразии конца II – начала I тыс. до н. э., то, судя по всему, имело место заимствование скифами этого мифологического образа во время их переднеазиатских походов VII в. до н. э. или первых контактов с греко-ионийским миром[521]. Как отмечают специалисты, у скифов и других кочевников образ этого мифического животного приближается по своему значению к восточному[522]. В пользу этого говорят и стилистические особенности изображения грифон на золотых ножнах меча из Мельгуновского клада (Литой курган), представляющего собой один из наиболее ранних скифских курганов Северного Причерноморья. Особенности иконографии сближают орлиноголовых грифонов Литого кургана с грифонами на хеттских печатях и с бронзовым урартийским грифоном из Топрах-Кале[523]. На связь грифона с царской властью у скифов указывает оставленное Геродотом описание дворца скифского царя Скила: «Был у царя в городе борисфенитов большой роскошный дворец… Кругом стояли беломраморные сфинксы и грифоны»[524]. Следует отметить, что это первое известное нам описание скифского царского дворца. Интересна в этом отношении и скифская золотая диадема из Келермеса VII в. до н. э. Она украшена спереди головой грифона, а с обруча свисают две цепочки с бараньими головками на концах. Бараны в иранской традиции зачастую служили обозначением фарна – мистической сущности, присущей правителям. В этом плане сочетание грифона с бараньими головами свидетельствует и о его связи с царской властью.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут