Читать книгу - "Радигост и Сварог. Славянские боги - Михаил Серяков"

Аннотация к книге "Радигост и Сварог. Славянские боги - Михаил Серяков", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

О наличии у славянских правителей как светской, так и духовной власти свидетельствуют данные языка: польск. ksiaze — «князь» и ksiadz — «священник», «ксендз», первоначально «жрец»; чеш. knez — и «князь», и «жрец»; луж. knez — «поп». В уже упоминавшейся Черной Могиле на Руси подобный двуединый характер власти прослеживается археологически: «Здесь мы видим и два турьих рога, обязательные атрибуты славянских божеств, два жертвенных ножа и, наконец, бронзового идола. Современники покойных дали нам понять, что под насыпью Черной Могилы лежат люди, облеченные правами не только военачальников, но и жрецов, люди, которым могут понадобиться на том свете и ножи для заклания жертв, и священные ритоны для провозглашения благоденствия соплеменникам» (Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси, М., 1988, с. 313–314). Стоит также вспомнить и таких древнерусских князей, как Вещий Олег и Волх Всеславьевич Полоцкий, явно обладавших в глазах современников сверхъестественным могуществом.

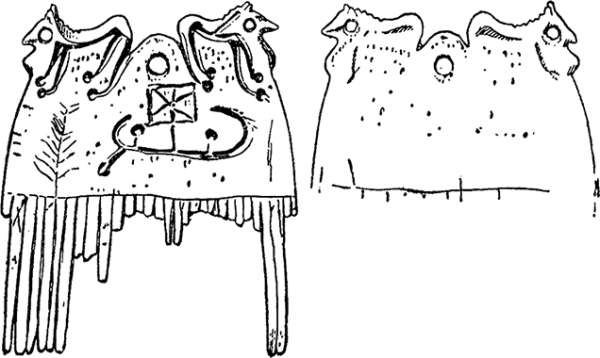

Поскольку быстрое и безопасное перемещение души умершего в рай в результате трупосожжения связывалось со Сварогом, то и восстанавливаемая для славянских князей функция перевозчика душ через огненную реку также перекликается с образом этого бога неба. Наглядной иллюстрацией этого или генетически родственного ему мифологического представления является изображение на псковском гребне IX–XI вв. (рис. 18). Слева на нем мы видим дерево, справа — ладью с рулем и парусом, в которой сидят два человека, а верх гребня венчают изображения двух существ, которые Н. Н. Чернягин интерпретирует как головы двух коней, а В. В. Седов — как головы птиц. Исходя из всей структуры данной композиции, можно предположить, что эти две головы, кому бы они ни принадлежали, символизируют собой верхний, небесный ярус мироздания. Птицы естественным образом олицетворяют собой воздушный простор, но даже если эти головы принадлежат коням, то стоит вспомнить как о солнечной символике этих животных, речь о которой пойдет в главе о домостроительстве, так и о народной традиции украшать крышу жилища двумя коньками, которые в контексте здания соотносятся с верхним уровнем. Что касается дерева, то можно предположить, что перед нами изображение не обычного, а мирового дерева, связывающего воедино все три яруса мироздания. Это мировое дерево находится в центральной, самой священной точке мира, недоступной для обычных людей, и в этом смысле является указанием на то, что вся изображенная на гребне картина относится не к земному, а к потустороннему миру. Ладья указывает на разделяющую два этих мира водную преграду. Если это так, то тогда она представляет не обычное судно, а корабль для перевозки душ мертвых. В пользу этого предположения свидетельствует то, что в ладье изображено два человека, один из которых сидит у руля, а второй, очевидно, является умершим, которого перевозят через реку. Подобная интерпретация изображения на гребне объясняет его единичность, поскольку подобного рода рисунки в Восточной Европе той эпохи неизвестны. Исходя из такого понимания композиции в целом, можно предположить, что и сам гребень принадлежал человеку, который так или иначе был связан с функцией перевозчика душ соплеменников на тот свет. Поскольку подобных лиц в славянском обществе было крайне мало, этим и объясняется уникальность данного рисунка, не имеющего себе аналогов. Не стоит забывать, что и сам гребень был найден на родине княгини Ольги — одного из двух персонажей древнерусской истории, которых народные предания называют перевозчиками.

Рис. 18. Псковский гребень, IX–XI вв. // Советская археология, 1948, X

В «сниженном» варианте этот мифологический сюжет встречается в русских преданиях о различных легендарных разбойниках, в первую очередь о Степане Разине. Наделявшие его различными сверхъестественными способностями легенды так описывают этот эпизод: «Стенька Разин и воитель был великий, а еретик — так, пожалуй, и больше, чем воитель! (…) Бывало, его засадят в острог. Хорошо. Приводят Стеньку в острог. «Здоров, братцы!» — крикнет он колодникам. «Здравствуй, батюшко наш Степан Тимофеевич!» А его уж все знали! «Что здесь засиделись? На волю пора выбираться…» — «Да как выберешься? — говорят колодники. — Сами собой не выберемся, разве твоими мудростями!» — «А моими мудростями, так, пожалуй, и моими!» Полежит там маленько, отдохнет, встанет. «Дай, — скажет, — уголь!» Возьмет этот уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется от острога до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни — да на Волгу! Ну и поминай как звали!» (Библиотека русского фольклора. Народная проза, М., 1992, с. 121–122). Как видим, главным действующим лицом здесь оказывается не князь, а наделенный колдовскими способностями казачий атаман, и перевозит он в лодке не души умерших соплеменников на тот свет, а вызволяет из тюрьмы своих товарищей. Однако сюжетная схема, средство перемещения людей из одного состояния в другое с решающей ролью перевозчика осталась в полной неприкосновенности. Еще в более позднюю эпоху «кораблями» назывались на их языке общины скопцов. Каждым таким кораблем управлял «кормщик», власть которого в отношении подчиненных была безгранична. По своему предназначению община-«корабль» была призвана спасти души объединенных ею людей и в конечном итоге обеспечить им доступ в рай, на символическом уровне воспроизводя ту мифологему, которая в языческую эпоху воспринималась буквально. Сама секта скопцов возникла в XVIII в. и, как и всякое народное сектантство, в той или иной степени несла на себе отпечаток дохристианских верований. Мы, естественно, не можем утверждать существование прямой преемственности между структурой данной секты и племенной организацией славянских языческих племен с сакральной ролью князя-перевозчика, однако связанные со Степаном Разиным и скопцами факты свидетельствуют о том, что данная мифологема веками хранилась в народном сознании и всплыла на поверхность в символическом виде в изменившихся условиях спустя целых восемь столетий после христианизации.

У других индоевропейских народов с этим следует сравнить индийский образ бога огня Агни, который сам о себе говорит: «Меня боги определили перевозчиком жертв» (РВ Х, 52, 4), причем под жертвой мог пониматься и сожженный покойник. Представления о перевозке душ умерших через реку восходят еще к эпохе общности народов данной языковой семьи: «Пастбище мертвых», куда направляются души умерших, отделяется от «мира живых» водой, через которую нужно переправиться, чтобы попасть в потусторонний мир. Переправляет души мертвых в потусторонний мир «старый человек», «старик» (и.-е. k’er(onth), ср. греч. Хαρων, др.-исл. karl). (…) Древнее представление, по которому на тот свет отправляются на корабле, отражено в брахманической формуле: «Жертвоприношение богу Агни (Агнихотра) — это корабль, который ведет к небу» (Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы, т. 2, Тбилиси, 1984, с. 825). Судя по всему, представление о переправе умершего через реку на корабле предшествовало введению обряда трупосожжения, которое, в ряде индийских текстов, характеризуется с использованием символики предшествующих мифологических представлений. В Индии же мы находим еще одну интересную параллель, перекликающуюся с рассмотренной выше русской сектой «скопцов», но на гораздо более высоком уровне. Речь идет о джайнизме — еще об одном крупном религиозном учении, стоящем, наряду с буддизмом, в оппозиции к индуизму. Великие учителя джайанизма, играющие в нем такую же роль, как Будда в буддизме, именуются тиртханкарами. Обычно этот джайанистский термин переводится на другие языки как «спаситель», однако буквально он означает «перевозчик», «нашедший переправу (через океан бытия)» (Норман Браун У. Индийская мифология // Мифология древнего мира, М., 1977, с. 326, прим. Я. В. Василькова). Как видим, традиция воспринимать религиозного главу в качестве «перевозчика» имеет весьма древнюю традицию.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут