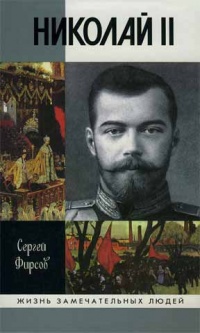

Читать книгу - "Николай II - Сергей Фирсов"

Аннотация к книге "Николай II - Сергей Фирсов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Резко отрицательно отнесся к речи царя и Л. Н. Толстой, 26 января участвовавший в собрании представителей московской либеральной интеллигенции. В мае 1895 года писатель начал даже работу над статьей о «бессмысленных мечтаниях», намереваясь опубликовать ее в России. Вскоре он понял, что цензура не позволит статье увидеть свет, и оставил эту идею. Однако и в незавершенном виде статья Л. Н. Толстого представляет собой яркое публицистическое произведение. Речь, произнесенную царем 17 января, Лев Николаевич сравнил с ситуацией, в которой оказываются маленькие дети: «Ребенок начинает делать какое-нибудь непосильное ему дело. Старшие хотят помочь ему, сделать за него то, что он не в силах сделать, но ребенок капризничает, кричит визгливым голосом: „Я сам, сам“, — и начинает делать; и тогда, если никто не помогает ему, то очень скоро ребенок образумливается, потому что или обжигается, или падает в воду, или расшибает себе нос и начинает плакать. И такое предоставление ребенку делать самому то, что он хочет делать, бывает если не опасно, то поучительно для него. Но беда в том, что при ребенке таком всегда бывают льстивые няньки, прислужницы, которые водят руками ребенка и делают за него то, что он хочет сделать сам, — и сам не научается, и другим часто делает вред». Под няньками писатель имел в виду русскую бюрократию, аттестованную им стаей «жадных, пронырливых, безнравственных чиновников, пристроившихся к молодому, ничего не понимающему и не могущему понимать молодому мальчику, которому наговорили, что он может прекрасно управлять сам один».

Как оценил свое выступление сам царь — мы не знаем; известно только, что речь далась ему непросто: «…был в страшных эмоциях перед тем, как войти в Николаевскую залу, к депутациям от дворянства, земств и городских обществ», — записал он в тот же день в дневнике. А после опубликования речи пошла по рукам прокламация: «Вы сказали ваше слово; вчера мы еще совсем не знали Вас; сегодня все стало ясно; Вы бросили вызов русскому обществу, и теперь очередь за обществом, оно даст Вам свой ответ»[50]. Перефразируя эту прокламацию (приписывавшуюся Ф. И. Родичеву, хотя ее автором был будущий монархист, а в конце XIX века — «легальный марксист» П. Б. Струве), П. Н. Милюков изложил ее суть в двух словах: «Вы хотите борьбы? Вы ее получите».

Ученик В. О. Ключевского, историк А. А. Кизеветтер полагал, что именно в середине 1890-х годов российское общество сделало первый шаг к революции 1905 года: земская среда «стала серьезно готовиться к политической схватке, окончательно изверившись в возможности согласования правительственной политики с передовыми общественными стремлениями». А Ключевский оказался настоящим пророком — в откровенной беседе с Кизеветтером он сказал: «Попомните мои слова: Николаем II окончится романовская династия; если у него родится сын, он уже не будет царствовать». «Новое царствование не принесло никакого изменения в направлении правительственной политики»[51], что явилось грозным предвестником нестабильного будущего России.

Молодой государь, безусловно, сознавал, что к роли самодержца он подготовлен недостаточно. «Иногда я должен сознаться, — писал Николай II в апреле 1895 года любимому дяде — великому князю Сергею Александровичу, — слезы наворачиваются на глаза при мысли о том, какою спокойною чудною жизнь могла быть для меня еще много лет, если бы не 20 октября! Но эти слезы показывают слабость человеческую, эти слезы сожаления над самим собою, и я стараюсь как можно скорее их прогнать и нести бесповоротно свое тяжелое и ответственное служение России». Государю тяжело, плохо, однако он не вправе рассчитывать на сострадание, он обязан следовать по предначертанному пути. Ощутить «новое время» молодой самодержец вряд ли мог — для этого нужна была политическая школа, а он в нее поступил волею судьбы лишь 20 октября 1894 года.

«Так показательно началось новое царствование, история которого не имеет ни одной светлой страницы, — написал о речи 17 января И. И. Петрункевич, прибавив: — Все, к чему прикасалась рука этого человека, не знало удачи и носило печать эгоизма, неискренности, обмана, жестокости и равнодушия к судьбам России». Не слишком ли жестко сказано? Спешить с ответом не стоит. Заложник своего положения, Николай II понимал свою ответственность за полученное по праву рождения самодержавное наследство. Но неспособность соответствовать этому наследству явилась и его личной драмой. Обвинить его в нелюбви к России нельзя. Но Россию он видел только монархическим государством; отказаться от такого взгляда для него было равносильно измене тем принципам, на которых его воспитали. Не учитывая этого обстоятельства, трудно понять Николая II (как человека и монарха) иначе, чем это сделал И. И. Петрункевич.

***

«Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной Его воле, не токмо за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает», — говорилось в статье первой Основных государственных законов Российской империи. Указание на самодержавный характер правления русского монарха было основополагающим для всего российского законодательства. Исходя из этого, законодательство включало и положение об управлении империей «на твердых основаниях положительных законов, уставов и учреждений, от самодержавной власти исходящих». Тем самым подчеркивалось и утверждалось, что Россия — не деспотия, а самодержавие — не самоуправство. Источник власти был один и не мог делегироваться кому-либо еще или ограничиваться представительными учреждениями. Иначе самодержавие как политический принцип превращался бы в фикцию. О том же свидетельствовали и формы присяги императору, которую приносили наследник престола и члены Императорского дома (при достижении совершеннолетия), и форма всенародной присяги на верность подданства: везде клятвенное обещание «все к высокому Его Императорского Величества самодержавию» принадлежащие права и преимущества «предостерегать и оборонять».

Таким образом, борьба с самодержавием, равно как и критика его, могла рассматриваться как государственное преступление. Но кроме юридического аспекта вопрос о прерогативах самодержца имел и другой — морально-нравственный. По справедливому замечанию московского ученого А. Н. Боханова, «высшим символом власти, ее единственным и бесспорным авторитетом неизменно оставался в народном сознании царь, олицетворявший не политику или учреждение, а бесспорный образ земного, но „Божьего установления“». Политической фигурой такой царь мог быть не в большей степени, чем фигурой символической, сакральной. Его самодержавие не мыслилось без религиозного освящения и, безусловно, предполагало церковную санкцию. В Российской империи такую санкцию обеспечивала православная церковь, ведь император мог исповедовать лишь православную веру, будучи верховным защитником и хранителем ее догматов и блюстителем церковного правоверия и благочиния. Подобные права царь получал посредством акта священного коронования (хотя и до того его особа воспринималась как «священная»).

О коронации последнего русского императора речь пойдет впереди, здесь же необходимо отметить, что разговор о самодержавии в конце XIX века неизбежно выводил современников на вопрос о бюрократии или, говоря языком тех лет, о «средостении», отделявшем самодержца от его подданных. К началу XX века это стало настолько очевидно, что даже идеолог монархической государственности, бывший революционер Л. А. Тихомиров вынужден был констатировать: «Все устроение России с 1861 года составляло работу бюрократии»[52]. Монархический принцип, по мнению Тихомирова, силен только нравственным единением. Если же оно никак не поддерживается и не проявляется, то «в народе неизбежно начинают шевелиться сомнения в реальности такой формы Верховной Власти, и получает успехи проповедь других принципов государственного строя». Тихомиров писал это в революционном 1905 году. Но его наблюдения нельзя признать «запоздалым прозрением». О том же беспокоились наблюдательные современники Тихомирова и десятью годами раньше.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут