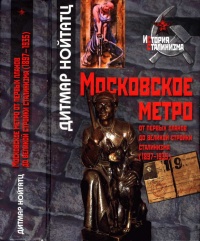

Читать книгу - "Московское метро. От первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935) - Дитмар Нойтатц"

Аннотация к книге "Московское метро. От первых планов до великой стройки сталинизма (1897-1935) - Дитмар Нойтатц", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Историческая наука на Западе до недавнего времени также обходила эту тему, что объясняется отсутствием для западных ученых вплоть до конца 1980-х гг. доступа к архивным материалам. Вышедшая в 1987 г. книга Анны Баум об участии комсомола в первом пятилетнем плане основывается исключительно на опубликованных документах и литературе и потому не содержит новых данных о работе комсомольцев при прокладке метро. Впрочем, и появившиеся после открытия архивов монографии о московском рабочем классе и партийной организации отводят строительству метро всего несколько строчек. Это замечание относится и к фундаментальной работе Тимоти Колтона по истории Москвы, в которой подробно рассмотрен генеральный план реконструкции Москвы 1935 г., однако тема строительства метро находится на периферии изложения. В обобщающих новейших трудах о политической и социальной истории раннего сталинизма данная тема полностью обойдена вниманием.

В тот момент, когда автор приступал к работе над предлагаемой вниманию читателя книгой, единственным относительно крупным историческим трудом о московском метро являлась диссертация Кеннета Вольфа. Тот использовал преимущественно опубликованные материалы и документы редакции «Истории фабрик и заводов», но, хотя и дал описание хода строительства с 1931 по 1935 г., исследовал при этом относительно узкий круг проблем, так что, несмотря на интересные идеи и подходы к теме, многое осталось без ответа, не в последнюю очередь вследствие ограниченного круга привлеченных Вольфом источников. Он сосредоточил свое внимание по существу на форсировании темпов строительства и мобилизации комсомольцев.

В дальнейшем появились и другие исследования. В основу диссертации Кристины Кульман, представленной в 1995 г., положены исключительно опубликованные материалы, причем автор сосредотачивает внимание на иконографии, символике и архитектуре метро. Историю строительства метро Кульман компилирует на основе только советской литературы, воспроизводя при этом ряд ошибочных данных. Жозетт Бувар в своей парижской диссертации изучала московское метро в аспекте теории дискурса как двойственную конструкцию реальности и мифа. Она рассматривала опубликованные тексты и архивные документы вместе с архитектурой, искусством и символикой станций как когерентную семиотическую структуру, в качестве ключа для разгадки сталинской утопии. Социально-исторические проблемы строительства метро отражены в неопубликованной магистерской работе Катарины Кухер, которой удалось привлечь и некоторые архивные материалы. Нэнси Арис взглянула на строительство метро с литературоведческой точки зрения.

Поскольку история метро лишь в последние годы была «открыта» как тема исторического исследования, предлагаемая вниманию читателя книга является, по сути, первой попыткой закрыть это белое пятно в истории непосредственно на основе первоисточников. Задача ликвидировать этот пробел в наших знаниях и изучить один из самых известных строительных проектов сталинской эпохи стоит затраченных на ее решение усилий.

Наше исследование не ограничивается при этом историей строительства как таковой, но рассматривает ее как частный и типичный пример изучения системы сталинизма. Литература последнего времени свидетельствует, что подобные частные или локальные исследования являются перспективным направлением расширения наших познаний о государстве и обществе сталинского периода.

Сосредоточившись на географически и хронологически ограниченном объекте исследования, автор получил возможность интенсивно обработать значительный массив первоисточников, которые в рамках широко заявленной темы можно было бы использовать только выборочно. На основе принятого подхода удалось осветить такие аспекты, как повседневная жизнь рабочих и индивидуальное и групповое жизненное пространство (Lebenswelt). Изобразить специфические условия жизни людей той эпохи и передать тогдашнее ощущение жизни — эта задача стала одним из главных стремлений автора.

Исследование сталинизма в самом общем виде подразделяется на три направления, которые хронологически следовали друг за другом и были тесно связаны с духом времени. Появившаяся в 1930-е гг. и ставшая в 1950-е доминирующей теория тоталитаризма в 1970-е гг. под влиянием общей смены парадигм в исторической науке уступила место социально-историческому подходу. С конца 1980-х гг. проявилась новая ориентация на культурно-историческое направление, причем внутри этого направления остро конкурировали различные точки зрения.

Широкое единство взглядов царит лишь в отношении того, что хотя концепция тоталитаризма смогла в сравнительном плане описать механизм господства в советской системе и в национал-социалистической Германии и составить более-менее точный каталог отличительных признаков тоталитарных систем, но оказалась не в состоянии объяснить суть сталинизма и отграничить его от до- и послесталинского Советского Союза. Теория тоталитаризма не учитывала способность системы к изменению и потому вскоре исчерпала себя. Примечательно, что одно из самых известных исследований, причисляемых к этому направлению, книга Мерла Фэйнсода о советской системе правления в Смоленске, существенно разошлась с классической теорией тоталитаризма и предвосхитила некоторые суждения будущих «ревизионистов». То, как изобразил Фэйнсод систему большевистской власти в провинции, а именно как неэффективную и поддерживаемую лишь с большими усилиями, размывало традиционный тезис о тотальном и всепроникающем партийном контроле над обществом.

Критики теории тоталитаризма в 1970-е гг. стремились выправить ее слабости и приступили к изучению социального базиса сталинизма. В теории тоталитаризма общество выступало только в качестве объекта господства. Теперь же общество стали воспринимать как действующий субъект истории со своими интересами и конфликтами. С особой остротой социально-историческое отрицание прежней картины тоталитарного господства проявилось в творчестве американских «ревизионистов». Дискуссия, начатая в 1986 г. Шейлой Фицпатрик, разделила русистов, по крайней мере американских, на два лагеря. Одни утверждали, что террор и репрессивный государственный механизм должны по-прежнему оцениваться как центральный элемент сталинской системы; «ревизионисты» же, если упрощенно излагать их позицию, стремились с помощью методов социальной истории доказать свой тезис о «сталинизме снизу». Они хотели показать, что режим был вынужден считаться с социальными группами и их интересами и что давление снизу оказывало на формирование политического курса заметное или даже решающее влияние. Чрезмерное заострение тезиса привело, с сегодняшней точки зрения, к малопродуктивной полемике. Независимо от этого, социально-исторический подход обогатил науку новыми представлениями: в советском обществе 1930-х гг. смогли идентифицировать социальные группы, на которые опирался политический режим, поскольку они заняли привилегированное положение благодаря власти или ожидали от нее дальнейшего подъема своего статуса. На другом полюсе находился родившийся в ходе форсированной индустриализации рабочий класс, который вследствие своей гетерогенности был разобщен, как политический субъект не дееспособен и потому являлся объектом ловких манипуляций со стороны власти.

Некоторые из этих исследований в конце 1980-х гг. привели к новой ориентации, поскольку их авторы взялись за изучение менталитета групп, признанных носителями сталинизма. Под общим названием «новая история культуры» (Neue Kulturgeschichte) оформились различные направления, которые новыми вопросами и методами могли подхватить идеи, которые Роберт Такер в 1970-е гг. сформулировал в контексте его «культурного подхода» («cultural approach»).

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут