Читать книгу - "Средневековье крупным планом - Олег Воскобойников"

Аннотация к книге "Средневековье крупным планом - Олег Воскобойников", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Можно назвать это явление привычным термином – «социальной мобильностью». Мне же важно подчеркнуть, что средневековые люди – не клетки на шахматной доске и даже не фигуры с заранее заданными функциями, хотя Средневековье шахматы очень любило и воспринимало эту игру как метафору своего общества. Любило оно и разного рода двойные – или бинарные – оппозиции. Например, одной из важнейших было разделение на клир и мир, то есть на тех, кто посвятил себя Богу и исполняет таинства богослужения, и тех, кто в Бога верит, ходит на мессу, молится, исповедуется и причащается, но у алтаря не стоит. Ясно, что такое деление, если назвать христианское духовенство жречеством, свойственно большинству традиционных обществ, в том числе в наши дни. Практикуемое во многих странах отделение религии от государства – наследие этого тысячелетнего прошлого. Как и инстинктивное уважение к священнику или монаху (который вовсе не всегда священник) среди атеистов и среди представителей других религий. Мы интуитивно понимаем, что отказ от очень многого привычного в земной жизни ради небесных чертогов есть род подвига, сознательного выбора или, если выбор за вас сделала родня, особой судьбы.

Средневековье любило разного рода бинарные оппозиции. Одной из важнейших было разделение на клир и мир.

Исходя из такой бинарной оппозиции, средневековый монах оказывался на равных как со своей родней, так и со своим сеньором и даже с государем просто потому, что он отказался от самого себя и от привычных радостей и горестей мира, гудящего за стенами обители. Немногочисленные автобиографические тексты и послания частного характера донесли до нас рассказы о том, как менялись люди, отправляясь в паломничество или получая священнический сан. В наши дни тоже многие меняются изнутри, когда что-то в жизни меняется снаружи, будь то зарплата, уровень ответственности или гражданство. Особенность же средневековых перемен такого рода, пожалуй, в том, что координаты были заданы заранее. Монах должен был следовать «Уставу св. Бенедикта», созданному в VI веке. Юный воин, проходя через обряд посвящения и ритуал вассалитета, не должен был нарушать принятые изустно принципы рыцарства, учиться у старших. Клирик по определению был читающим и пишущим на латыни, то есть носителем культуры (другое дело, что уровень и характер этой культуры мог здорово различаться). Мирянин имел моральное право не знать письма вовсе, потому что общество ждало от него не зачитывания хартий, не крючкотворства, а провозглашаемых решений и применения силы. Желательно – силы справедливой и умиротворяющей.

Опять же, размышляя о себе самом, средневековое общество примерно в середине своего исторического развития, в XI веке, разделило себя натрое. Помимо молящихся, оно выделило среди мирян тех, кто воюет, и тех, кто пашет. Такая тройственная схема приблизительно соответствовала социальному пейзажу Запада около 1000 года. Кроме того, можно вслед за антропологом Жоржем Дюмезилем видеть в схеме «молящиеся – воины – пахари» следование общей индоевропейской схеме человеческого общества, в котором одни выполняют магическую и юридическую функцию власти, вторые – функцию силы и защиты, третьи – функцию обеспечения материального изобилия. Однако сказать, что это «армия» и «крестьянин», было бы в какой-то степени анахронизмом. Средневековая дружина – не регулярная армия и не римский легион. А среди пахарей оказалось и набиравшее силу городское население, совершенно особая среда, носители отчасти общих для всех, но отчасти и особенных, городских, ценностей. Иногда кажется, что разница между «культурным» горожанином и «деревенщиной» пролегала там же, где в наше время. Во всяком случае, многие сатирические интонации рассказов Василия Шукшина были бы понятны во времена трубадуров и вагантов. Только если писатель нашего времени, даже иронизируя, крестьянина любит, то поэт XII–XIV веков, выводя селянина навстречу благородному рыцарю, отправившемуся на поиски Грааля, не уверен, человек ли это или животное. И как при Шукшине, зафиксировавшем реальность, когда крестьянин бежал в город, чуя ветер перемен и не желая возвращаться в колхоз, так и в Средние века не закабаленный еще крестьянин нередко уходил в город с концами и превращался в эдакого «нового человека». Этот новый человек постепенно учился считать деньги, время, нужное, чтобы их заработать, домашний комфорт, соседа по улице… Старые связи при этом то рушились, то, напротив, крепились. Город рос за счет окружающей деревни, но он же в ней и нуждался: чтобы что-то купить, что-то продать, кого-то оттуда забрать, а кого-то туда же прогнать. А люди – менялись во все времена. И герои этой книги, при всей их любви к старым добрым порядкам, – тоже.

Средневековое общество в XI веке разделило себя натрое. Помимо молящихся, оно выделило среди мирян тех, кто воюет, и тех, кто пашет.

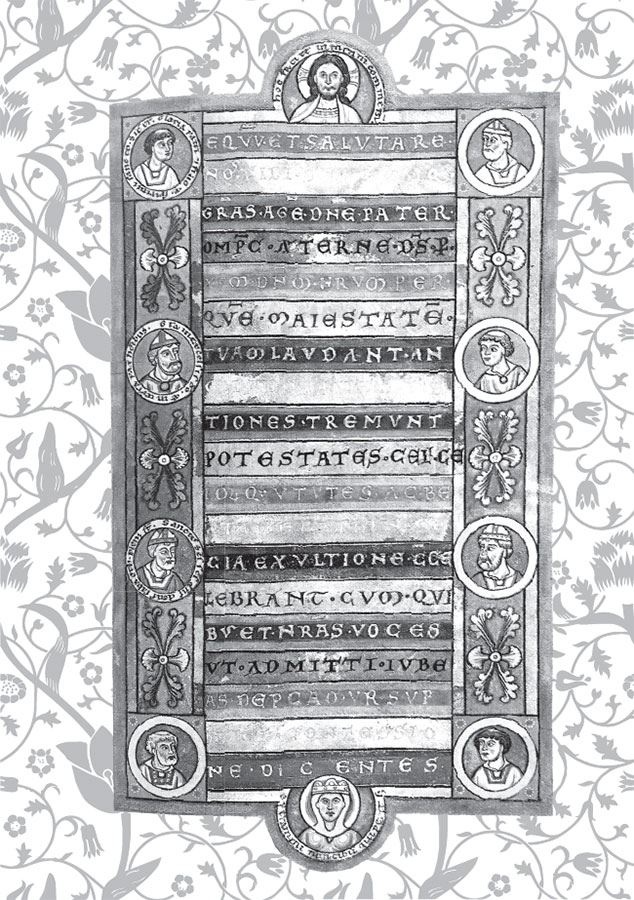

Для того чтобы человек, в том числе средневековый, появился на свет, нужны мужчина и женщина. Затем ребенка растит либо семья, либо кто-то из родителей, чаще мать, либо родня, либо какая-то группа, либо, наконец, приемные родители. При всей банальности этого утверждения, оно необходимо. И вот почему. Дело в том, что любое традиционное, то есть религиозное общество выражает жизненную рутину и опыт поколений в религиозных представлениях. Поэтому боги обычно ведут себя так, как ведут себя люди, они такие же, как люди, только лучше и бессмертные. Когда богов много, они размножаются, заводят семьи или связи на стороне. Даже если есть боги холостые или девственно чистые, вроде Афины, они фигурируют на фоне семей. Афина, видимо, была слишком мудра и воинственна, чтобы подчиниться какому-то мужу. В христианстве эти вполне понятные простому землянину обстоятельства жизни в горних высях оказались перевернутыми с ног на голову. Дева Мария, человек из плоти и крови, но безгрешная, «неискусомужняя» на языке православного богослужения, рождает без помощи мужского семени сына, который в одинаковой мере Бог и человек. Он – сын своего Отца, Творца неба и земли, но и сын своей матери. Он рождается во времени, но, как лицо Троицы, существует «прежде век», то есть до того, как появились на свет мир, в котором он живет, и мать, которая его родила. При этом у Марии есть «муж», плотник Иосиф, которого мы благочестиво именуем «обручником». Он хранитель «святого семейства» в земных мытарствах, везет его на перепись населения, бежит с ним в Египет, спасая божественного младенца от Ирода. Но он исчезает из евангельской истории задолго до ее кульминации – крестной жертвы, где судьбу Сына – и всего человечества – вершит Отец. Наконец, Мария, буквально вместившая в себе «невместимое» божество, резонно ассоциировалась с Церковью, которая представляет Бога на земле. Но в этой своей роли Богоматерь оказывается и невестой Христа, и даже его дочерью (илл. 1).

Любое традиционное общество выражает жизненную рутину и опыт поколений в религиозных представлениях. Боги обычно ведут себя как люди, они такие же, как люди, только лучше и бессмертные.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут