Читать книгу - "Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества - Лев Клейн"

Аннотация к книге "Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества - Лев Клейн", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Но ведь и в русских сказках и свадебных песнях «красным солнышком» называют невесту, а жениха — месяцем (Сумцов 1996: 38—41). Более того, солнце в русском обряде надевает сарафан и кокошник.

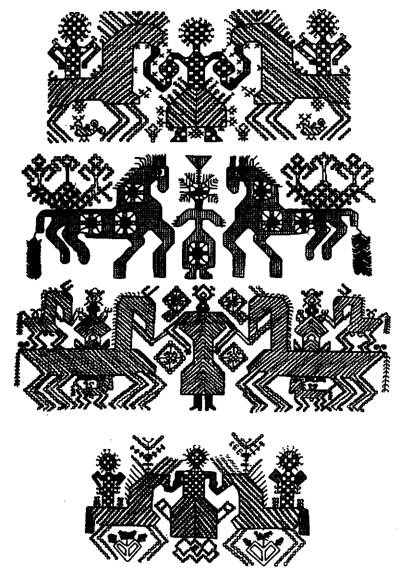

Рис. 8. Трехфигурная композиция (вышивка или ткань?). По Рыбакову (1981/1997: 705, рис.), «Праздник летнего солнцеворота (Купало)»

Можно добавить, что в русском языке «солнце» — среднего рода лишь в результате прибавления уменыиительно-ласкательного суффикса, а древняя форма — женского рода: «солънь» (проступает в выражении «посолонь» «по солнцу»). Древность смены форм велика: уже в конце I тыс. н. э. древнерусские тексты писали: «солнце». Более того, слово «солнце» имеет этот суффикс у всех славян, значит, без суффикса оно употреблялось задолго до разделения славян, т. е. минимум до середины I тыс. н. э. А возможно, и до появления в славянском пантеоне Дажьбога и Хорса.

Именно древность образа позволяет обратиться к мифологии родственных народов. У ряда индоевропейских народов в мифах на брак с солнцем или дочерью солнца претендуют всадники, братья-близнецы, дети бога. У индоариев это Ашвины (букв, «конские»), дети Дьяуса, у литовцев — «божьи сыновья». Дочь Солнца сменила само Солнце, вероятно, тогда, когда «солнце» сменило пол. У греков сохранился миф о Диоскурах (букв, «божьих юношах», «юношах Зевса» — они его сыновья, юные воины с конями). По-видимому, и Диоскуры, и Ашвины мыслились вначале в конском облике. В честь германских божественных близнецов Хорста и Хенгиста устанавливали коньки на крыше (Кузьмина 1977). У славян напоминанием о таких мифических близнецах служат только коньки на крышах и трехчастная композиция в вышивках — сам миф не сохранился даже в сказке.

В искусстве II тыс. до н. э. изображения богини с двумя конями или с двумя всадниками теперь считают отражением этого индоевропейского «близнечного» культа и его образов (Иванов 1972). В центре богиня, Хозяйка коней (у греков Деметра, у индоариев Саранью, у кельтов Эпона). По другим толкованиям, может быть, верным применительно к более поздним версиям мифа, в центре — Солнце (инд. Сурья, дочь бога Савитара, «быстроконное солнце») или дочь солнца. Такое толкование трехчастных русских композиций и резных трехфигурных изображений на щипце крыши могло бы объяснить постоянную связь центральной женской фигуры с двумя конями или всадниками. В связи с солнечной колесницей у индоевропейских народов коней нередко заменяют птицы —отсюда находит объяснение и связь центральной женской фигуры наших вышивок и резьбы с птицами.

В русской мифологии два брата-близнеца, женихи солнца, давно забыты, и трехчастная композиция стала лишь традиционной схемой, изобразительным приемом. В фольклоре же у невесты, сопоставляемой с солнцем, лишь один жених — светлый месяц. Если какие-либо смысловые ассоциации сохранялись у вышивальщиц, то два всадника на вышивке давно уже мыслились изображением одной фигуры.

Как видим, анализ изобразительного сюжета на широком фоне индоевропейской мифологии делает наиболее вероятной как раз ту трактовку, которую Рыбаков оставил в тени.

Предполагается, что после утраты смысла изображения упрощенные птицы или кони слились с центральной фигурой, образовав своеобразную ладью. Рыбаков считает, что появление этого образа — «не столько позднейший орнаментальный мотив», сколько выражает идею движения солнца (с. 504). Мне представляется, что это вообще не новообразование. Ведь головы коней или птиц тут расположены на концах ладьи и обращены кнаружи, а в трех- частной композиции животные обращены головами к центру. Скорее, здесь можно видеть продолжение старой традиции изображения солнечной ладьи — такая ладья с высоким носом и кормой, на которой красуются головы животных, драконов, везет солнце на наскальных изображениях Скандинавии, начиная с бронзового века (похожие ладьи, Vogelbarken, есть в балканодунайской культуре полей погребальных урн II тыс. до н. э.).

Что же касается излюбленных Рыбаковым Рожаниц, то их место в вышивках автор явно преувеличил (большей частью там просто подражания «кабацким орлам»), а общий его вывод о «полотняном фольклоре» неверен. Рыбаков считает, что представил его не как «сумму отдельных элементов», а как «систему взглядов». Да нет же, это все-таки сумма элементов, бывших некогда содержательной системой, а сейчас это если и система, то лишь орнаментальная.

Когда Рыбаков «опознает» в узоре вышивок образы намеченных им богов (Макоши, Даждьбога и проч.), эти «опознания» лишены доказательной силы, ибо автор не заботится о полноте охвата серии, не составляет карту, не строит типологических рядов, не выявляет из множества модификаций инварианты нескольких типов — он выхватывает случайные экземпляры и сразу усматривает в них сходства с нужным образом, игнорируя более близкие сходства с другими образами. Его Рожаницы не документированы в вышивках ничем: расходящаяся нижняя часть узора (якобы раскинутые ноги) может изображать и корни дерева, и распущенный хвост геральдической птицы (и дерево, и «кабацкий орел» на вышивках есть). А изображение двух рожающих лосих (верхний рис. на с. 481) представляет собой изолированный мотив, вероятно, финно-угорского субстрата.

В орнаментальных вышивках XIX—XX вв. автор каждую деталь, каждый стежок готов истолковать как наполненные содержательным смыслом, сохранившимся с X в. и еще более давних времен. Он не оставляет места для сюжетов и мотивов XIX-XX вв. и для собственно орнаментального развития. Он с готовностью принял и развивает (с. 508—511) догадку этнографа-любителя Г. П. Дурасова о каргопольских «месяцах» как календарях и каждый завиток орнамента, каждую петельку принимает за отметку праздника, хотя сам же Дурасов признавал, что усмотренный им на вышивках счет дней, недель, а в большинстве случаев и месяцев не совпадает с календарным («недель» не 52, «месяцев» не 12).

Рыбаков не делает различия между новыми вышивками (сделанными, скажем, тамбурным швом) и древними (швом двусторонним), даже между вышивкой и ткачеством (на с. 88-89 образцы ткачества обозначены как вышивки), хотя при ткачестве ромб, столь важный для Рыбакова, изначально может представлять вовсе не ромб, а круг (ведь в ткачестве круг изобразить иначе было просто невозможно). Некоторых всадниц (?) Рыбаков трактует как «Весну с сохой» из песен. Эти сохи, поднятые на круп лошади (?!), оказались на вышивках XVII в. (с. 511—514 и цветная вкладка после с. 490), которым вообще свойственны орнаментальный распад фигур и horror vacui (боязнь пустоты). Здесь фигура всадника распалась (руки плывут отдельно), а от крупа лошади отделился хвост —его-то автор и принял за соху (см. рис. на с. 511 и 513). Весна же в песне приезжает хотя и «на золотом коне», но «на сосе (сохе) седючи» и «сыру землю аручи» (Рыбаков 1987: 670), а не на лошади с сохой на крупе. Так что в образе рисуется конь, запряженный в соху. А Весна — на всем этом сочетании, то есть то ли на коне, то ли на сохе, то ли на том и другом.

Из собственных воспоминаний детства академик извлек детскую игру в «Яшу» и, обращаясь к параллельному варианту игры, восстанавливает Ящера на месте Яши — в общем правильно. Но он не знает, что название игры «Яша» — как раз редкость: в большинстве вариантов полевыми наблюдателями записан Ящер, так что тут особого открытия нет. Имитацию выбора невест Рыбаков трактует как наследие того времени, когда девушку на деле приносили в жертву «архаичному Ящеру, хозяину подземно-подводного мира» (с. 40, 125, 173; II, с. 152-153, 206-208, 278-293). Даже до палеолита ящеры не дожили, вымерли на миллионы лет раньше.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут