Читать книгу - "100 великих русских путешественников - Николай Непомнящий"

Аннотация к книге "100 великих русских путешественников - Николай Непомнящий", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

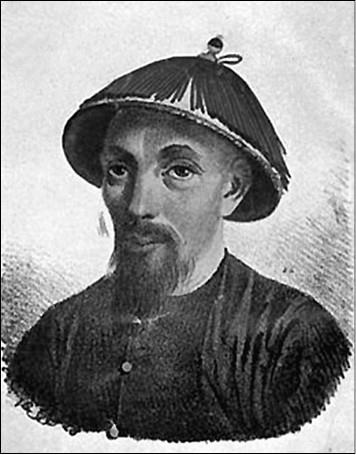

На седьмом году жизни в Пекине он перевел литературно-исторический свод учений Конфуция, затем приступил к переводам-извлечениям в трех томах из огромного китайского географического сочинения «Дайцин и Тунчжи» и обширного перевода в 16 томах «Тунцзянъ ганму» – сводной истории Китайского государства с древнейших времен до Цинской династии (1644). Не только о глубоком интересе Бичурина к жизни народов Восточной Азии, но и о собственных обширных познаниях свидетельствуют его переводы научных сочинений по китайской астрономии, философии, сельскому хозяйству, торговле, судоходству.

Однако нравы того времени не терпели такого вольнодумства. И пока Иакинф в Пекине без устали занимался наукой, царские министры в Петербурге искали ему замену. 1 декабря 1820 г. в Пекин прибыла новая духовная миссия во главе с архимандритом Петром Каменским.

15 мая 1821 г. члены духовной миссии во главе с Иакинфом Бичуриным, сопровождаемые 30 верблюдами (15 из них были нагружены вьюками и ящиками с книгами, рукописями и другими предметами огромной научной ценности), телегами и небольшим казачьим отрядом, двинулись из Пекина в обратный путь на родину. Он еще не знал, что Синод приговорил его к ссылке на вечное поселение в Соловецком монастыре. Отца Иакинфа лишили архимандрического и священнического сана, но оставили в монашеском звании.

Многие просвещенные умы России пытались смягчить участь ученого-монаха. И в 1824 г. государь император высочайше соизволил повелеть: «Причислить монаха Иакинфа Бичурина к Азиатскому департаменту».

Началась новая веха в жизни Иакинфа. Знаменитый синолог стал желанным гостем в литературных салонах столицы, посещал субботники князя В.Ф. Одоевского, познакомился и подружился с А.С. Пушкиным, В.Г. Белинским, Н.А. Некрасовым, И.А. Крыловым. Великий его современник А.С. Пушкин, дружески встречавшийся с Бичуриным и хорошо знавший его как ученого, писал: «Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком».

Пик творческого подъема ученого относится к 1827–1837 гг., когда были завершены исследования в области востоковедения, создано «Статистическое описание Китайской империи». Дважды он совершал научные поездки в Забайкалье.

Продолжительная экспедиция (1830–1831) в азиатскую часть России не только обогатила ученого новыми материалами. Во время пребывания в Забайкалье он решает оставить монашество. По возвращении из экспедиции, 29 августа 1831 г., в день своего рождения, Бичурин из Троицкосавска, расположенного близ Кяхты, подает в Синод прошение о снятии с него монашеского сана. Однако воля «августейшего» самодержца всея Руси Николая I такова: оставить Иакинфа Бичурина «на жительство по-прежнему в Александро-Невской лавре, не дозволяя оставлять монашества…» В 1835 г. Бичурин был вновь направлен в Сибирь, где проявлял основные поручения Азиатского департамента. В Кяхте ему было поручено организовать училище китайского языка. В столицу он вернулся в январе 1838 г. В этом же году вышла в свет его «Китайская грамматика». В 1840 г. – еще одно научное исследование – «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение». Следующим энциклопедическим трудом неутомимого синолога стало «Статистическое описание Китайской империи», а в 1844 году Н.Я. Бичурин выпустил книгу «Земледелие в Китае с семьюдесятью двумя чертежами разных земледельческих орудий».

И.Я. Бичурин

В 1848 г. цензура разрешила печатание книги «Китай в гражданском и нравственном состоянии», которой, как писали критики, он наконец-то объясняет загадку этой великой страны.

С января 1846 г., приступив к систематизации, «решив привести в исторический порядок и издать в свет» китайские сведения о древних среднеазиатских народах, Н. Бичурин в течение 10 месяцев заканчивает рукопись «Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» – «плод с лишком 20-летних занятий». 12 апреля 1849 г. Академия наук присудила за нее Н.Я. Бичурину полную Демидовскую премию.

Последствия непрерывных умственных занятий сказывались на здоровье Н.Я. Бичурина. Еще в середине 1840-х гг. в письмах к М.П. Погодину он жаловался, что «лекари очень советуют оставить сидячую жизнь». Однако он не изменял свои устоявшиеся привычки и, наперекор советам врачей и своему преклонному возрасту, не прерывал научные занятия.

Поистине трагичными были последние месяцы жизни великого ученого. Уже совсем больной и беспомощный, находясь в монастырской лечебнице, он умирал в окружении монахов, которые, по словам современников, «не любили отца Иакинфа и также нимало о нем не заботились».

Смерть настигла ученого-монаха 11 мая 1853 г. Канцелярия Александро-Невской лавры не сочла нужным известить о смерти Бичурина близких и знакомых.

Прах Бичурина был предан земле на старом кладбище Александро-Невской лавры, на его могиле установили лишь деревянный крест без надписи. Для увековечения памяти великого ученого друзья и почитатели его таланта со временем поставили на его могиле черный мраморный обелиск, на котором выбита простая надпись: «Иакинф Бичурин. Род. 1777 ум. 1853 г. Мая 11 д.». На памятнике, стоящем над его прахом, начертана китайская строка в восемь иероглифов, гласящая: «Постоянно прилежно трудился над увековечившими его славу историческими трудами».

В Чувашии учреждена Государственная премия имени Н. Бичурина, присуждаемая ежегодно за лучшие научные исследования. В селе Бичурино установлена мемориальная доска, в местной школе есть музей. Именем Бичурина названа улица в Чебоксарах.

Академией наук предпринято переиздание главнейших из его трудов. В 1950–1953 гг. переиздано в трех томах «Собрание сведений о народах в Средней Азии, обитавших в древние времена».

(По материалам сборника «Выдающиеся люди Чувашии». Чебоксары, 2002)

Талантливый географ и мореплаватель, участник Амурской экспедиции адмирала Г.И. Невельского, капитан-лейтенант Н.К. Бошняк исследовал западное побережье Сахалина, западный берег Татарского пролива, открыл гавань Хаджи (ныне Советская Гавань).

Николай Константинович Бошняк происходил из дворянского рода. Он родился 3 сентября 1830 г. в Костромской губернии. В 1842 г. стал кадетом Морского корпуса, в 1847 г. проходил практику гардемарином на Балтийском море, в 1849 г. был произведен в мичманы, с оставлением в офицерском классе. Свои исследования начал в 18 лет. Стойко справлялся со всеми тяготами экспедиционной жизни.

В 1851 г. был переведен из Санкт-Петербурга в Амурскую экспедицию, где сразу же был назначен начальником Николаевского поста, а в феврале – марте 1852 г. Геннадий Иванович Невельской послал своего подчиненного Н.К. Бошняка исследовать Сахалин.

Осенью 1851 г. от сахалинских нивхов Невельской получил информацию о наличии на острове месторождений каменного угля. «Гиляк, принесший уголь, говорил, что туземцы добывают его к югу от села Погоби и находится он в огромном количестве подле самого морского берега». Для осмотра угольных месторождений на остров был направлен лейтенант Н.К. Бошняк.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Ольга18 февраль 13:35

Измена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать

Измена. Не прощу - Анастасия Леманн

Ольга18 февраль 13:35

Измена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать

Измена. Не прощу - Анастасия Леманн

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш