Читать книгу - "Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - Алексей Юрчак"

Аннотация к книге "Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - Алексей Юрчак", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Примерно в те же годы, что и Митьки, в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в Ленинграде появилась другая компания молодых людей, которая тоже культивировала необычную эстетику поведения, основанную на принципе вненаходимости, хотя и делала это иначе. Собираясь вместе, друзья любили заниматься абсурдными действиями, которые они называли экспериментами. Поначалу это делалось в небольшой компании, без лишних свидетелей. Но постепенно эксперименты вышли на публику и начали проводиться на улице, в городском транспорте и других общественных местах, где их свидетелями оказывались ничего не подозревающие советские граждане. Эта группа друзей, как и Митьки, принадлежала к последнему советскому поколению — большинству из них в начале 1980-х было около двадцати. Маленькая группка постепенно разрасталась, в нее входили новые молодые люди. Кто-то становился постоянным участником экспериментов, кто-то появлялся ненадолго и вскоре исчезал.

Публичные эксперименты начались в конце 1970-х. Один из ранних случаев, впоследствии не раз пересказанный и, без сомнения, мифологизированный, произошел в 1978 году в ленинградском спальном районе Купчино. Евгений Юфит, впоследствии лидер группы, вспоминает, что как-то зимним вечером он с друзьями прогуливался возле входа в местный кинотеатр. Очередь за билетами была такой длинной, что попасть на фильм шансов не было. Но тут администратор кинотеатра, заметивший подростков, шатающихся возле дверей, вышел на улицу и предложил им расчистить заваленный снегом вход в обмен на бесплатный проход на сеанс. Ребята согласились и, получив в руки лопаты, приступили к работе. Работа их разгорячила, и вскоре Юфит, заметив, что не мешало бы слегка раздеться, снял с себя зимнюю куртку, свитер, а затем и рубашку, оставшись по пояс голым. Как ни в чем не бывало он снова взял в руки лопату и продолжил убирать снег. Работать полуголым, в холодный зимний вечер, на глазах у длинной очереди было, конечно, странно. Но остальные члены компании были к такому повороту готовы. Не говоря ни слова, они тоже начали раздеваться. Большинство разделось по пояс сверху, а один разделся по пояс снизу, оставшись в больших зимних ботинках. Друзья начали разбрасывать снег в разные стороны с подчеркнуто маниакальным энтузиазмом. Никакой уборкой снега это, конечно, уже не было, и о планах посмотреть фильм было забыто. Ситуация спонтанно переросла в эксперимент. Онемевшая от изумления очередь смотрела на эту сцену. Толпа, ожидавшая начала сеанса на втором этаже кинотеатра, столпилась возле окон. Кто-то неловко улыбался, кто-то возмущался, кто-то собирался вызвать милицию. В воздухе запахло скандалом. Почувствовав угрожающий характер ситуации, ребята разом побросали лопаты, схватили одежду и разбежались в разные стороны.

Ситуация со спонтанным раздеванием, подчеркнуто активным и беспорядочным разбрасыванием снега, последующим побегом и, главное, всеобщей готовностью поддерживать и развивать абсурд — все это было чертами нарождающейся в компании эстетики эксперимента. Эстетика эта не была специально отрефлексирована. Для ребят было крайне важно не планировать такие действия заранее и не заниматься впоследствии их подробным анализом, что способствовало сохранению их спонтанности и неожиданности. Важно также было не проводить четких границ между «абсурдным» поведением и «нормальной» действительностью.

Конечно, они понимали, что занимаются этими экспериментами не просто так, а для того, чтобы спровоцировать некую, подчас неожиданную реакцию у случайных свидетелей (от простых советских граждан до представителей государства и милиции), а также у самих себя и своих друзей. Постепенно эксперименты стали выстраиваться в исследовательский метод по изучению норм советской жизни, пространства и субъектности (хотя таких терминов в те годы никто из друзей не использовал). В своих действиях они пытались балансировать на грани между нормальным и ненормальным, объяснимым и необъяснимым. Они создавали ситуации, которые, как они позже объясняли, «ломали рамки знакомого восприятия, находились за гранью социальных стереотипов и упирались в логический тупик». Это ставило случайных свидетелей происходящего в сложную ситуацию: пытаясь найти ему рациональное объяснение (например, что это — просто группа хулиганов, или пьяных, или душевнобольных), они вскоре осознавали, что такое объяснение явно не подходит происходящему. Результатом могла быть паника или крайняя подозрительность. Размышляя с позиции сегодняшнего дня, Юфит говорит: «В те годы [конец 1970-х — начало 1980-х] все, что выглядело ненормальным или непонятным, вызывало у многих людей подозрение: Что это за странные люди? Что они замышляют? Может быть, это шпионы? Тогда был дух шпиономании».

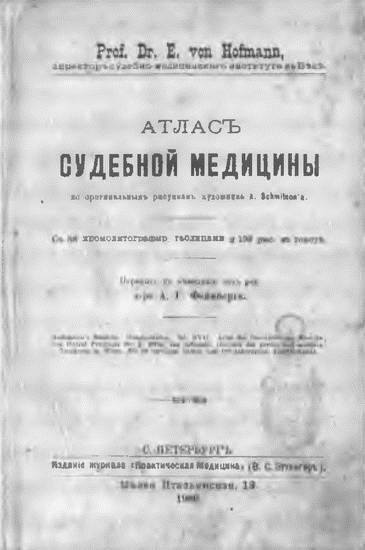

В 1982 году кто-то из членов группы приобрел в магазине «Старая книга» русский перевод книги австрийского врача-патологоанатома Эдуарда фон Гофмана[273], «Атлас судебной медицины», изданный в Санкт-Петербурге в 1900 году. В книге описывались убийства и трагические происшествия, случившиеся в Вене и ее окрестностях в начале XX века, и давался анатомический анализ ранений и травм, а также изменений, происходящих в телах после смерти. Несмотря на свое необычное содержание, книга выглядела как красиво изданный альбом по искусству, с прекрасным переплетом, 193 цветными иллюстрациями и текстом, набранным старым шрифтом с дореволюционной орфографией. Чтение этой необычной книги будоражило воображение.

Рис. 37. «Атлас судебной медицины» доктора Эдуарда фон Гофмана. Санкт-Петербург, 1900 г.

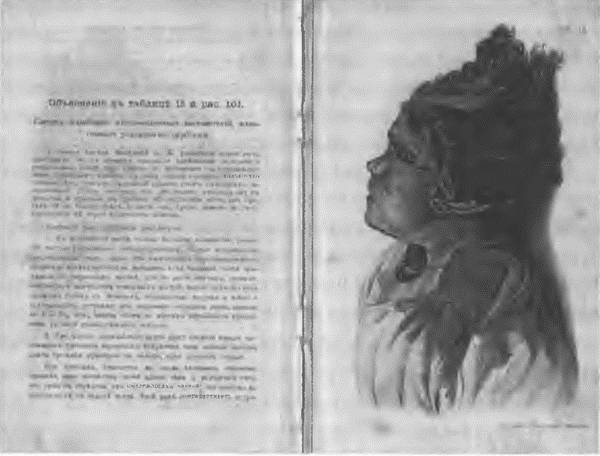

Рис. 38. Иллюстрация из «Атласа» фон Гофмана к разделу «Смерть вследствие многочисленных повреждений, нанесенных различными орудиями»

И раньше в экспериментах группы появлялось гротескное человеческое тело — голое, гиперактивное, совершающее странные действия и издающее странные звуки. Но с появлением этой книги интерес к телу обострился, причем к телу травмированному, окровавленному и даже мертвому. Как вспоминает Владимир Кустов, сегодня известный художник-некрореалист, «благодаря книге Гофмана мы неожиданно наткнулись на труп». На иллюстрациях в книге трупы были расположены вертикально, что облегчало студентам-медикам их изучение. Такое расположение отодвигало идею смерти на задний план, позволяя зрителю легче абстрагироваться и подавлять неприятные чувства[274]. Некрореалисты позаимствовали этот изобразительный эффект. По словам Кустова, в результате вертикального расположения труп «становился как бы ни живым, ни мертвым, попадая в некое иное состояние. Это было интересно. Мы придумали для такой фигуры название — нетруп».

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут