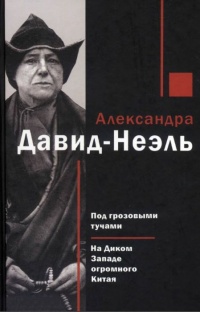

Читать книгу - "Под грозовыми тучами. На Диком Западе огромного Китая - Александрa Давид-Неэль"

Аннотация к книге "Под грозовыми тучами. На Диком Западе огромного Китая - Александрa Давид-Неэль", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Хотя число школьников, посещающих школы разного уровня, достаточно велико, оно явно не дотягивает до упомянутых данных, фигурирующих в официальных отчетах. Можно надеяться, что в ближайшее время эти цифры достигнут заветной отметки и даже превзойдут ее.

Большинство мальчиков и девочек, обучающихся в школах, — китайцы. Простые тибетцы еще не привыкли посылать своих детей получать образование. Отпрыски богатых родителей берут частные уроки у какого-нибудь монаха в монастыре либо у светского наставника, приходящего к ним или проживающего в их доме. Иногда в таком классе сидят за партами дети из разных семей, а зачастую и дети прислуги, работающей в этих семьях. За редким исключением школьники получают от такого учителя лишь азы знаний и тратяг много времени на знакомство с самыми элементарными вещами. Дело не в том, что учащиеся недостаточно умны, виной тому порочные методы доморощенных наставников.

Задолго до моего приезда в Дацзяньлу миссионеры-протестанты открыли здесь небольшую школу; когда я поселилась в городе, ее уже закрыли. Причину этого мне объяснили так: китайское правительство издало указ, предписывавший школьной администрации каждое утро собирать учащихся, для того чтобы они отдавали честь китайскому флагу и приветствовали портрет отца Республики Сунь Ятсена.

Миссионеру, возглавлявшему школу, это не понравилось, и он предпочел ее закрыть, чтобы не совершать данный ритуал.

Французские католические священники оказались более покладистыми и подчинились закону.

Некоторое время я жила по соседству с католической школой и каждое утро наблюдала из окна, как построенные во дворе учащиеся распевали китайский государственный гимн с поднятой вверх правой рукой, пока китайский флаг поднимали на вершину мачты. Вечером, перед закрытием школы, повторялась такая же торжественная церемония спуска флага.

Этот светский ритуал, призванный отдать дань уважения Родине, символом которой становится государственный флаг, представляется мне возвышенным и трогательным, способным привить молодым людям чувство гражданской солидарности. Я полагаю, французам было бы неплохо перенять этот обычай с подходящими для нашей страны поправками.

По-моему, приветствие в виде поднятой руки со сжатым кулаком первоначально возникло у коммунистов. Китайцы взяли на вооружение этот некрасивый жест, и теперь его используют не только коммунисты.

Приветствие на древнеримский лад, введенное Муссолини, напротив, было благородным, и мне жаль, что сейчас оно ассоциируется с фашизмом. Вероятно, этот жест стоило бы реабилитировать.

Школа французской католической миссии была зарегистрирована, то есть узаконена, китайскими властями и посему обязана вести обучение в соответствии с официально утвержденными учебными программами. Выпускники направлялись на государственные экзамены, которые принимали китайские чиновники, и от учащихся не требовалось быть католиками.

Последствия китайско-японской и мировой войн сказывались даже в Дацзяньлу. Цены на все товары резко подскочили, и хотя миссия получала денежную помощь из Америки, ее финансовые возможности сократились. С другой стороны, местные власти взялись за вспомогательные стороны учебного процесса. Была учреждена организация скаутов, стали проводиться коллективные экскурсии с завтраками и обедами на свежем воздухе.

Поскольку школа миссионеров была зарегистрирована, им пришлось равняться на государственные школы, а именно: обеспечивать учащихся скаутским снаряжением и запасаться едой для веселых пикников в горах. На долю священников выпало немало других забот, а тут еще преподаватели, обеспокоенные растущей дороговизной, потребовали существенную прибавку к зарплате.

Миссия не могла, как мне сказали, нести все эти расходы, школу закрыли, а принадлежавшее миссионерам помещение, где она располагалась, было выгодно сдано в аренду какому-то банку, по слухам, промышлявшему торговлей опиумом (возможно, эти обвинения были беспочвенными).

У миссионеров имелась еще одна школа. Она находилась на участке, примыкавшем к собору, и называлась «школа доктрины». Так окрестили учебное заведение, где допускалось изучение лишь одного предмета — вероучение определенной конфессии, которое представляла та или иная миссия. Однако священники говорили, что в одной из таких школ в Дацзяньлу преподаются те же дисциплины, что и в обычных государственных. Очевидно, речь шла о начальном обучении, а немногочисленные школьники были детьми католиков.

«Школы доктрины» не подчиняются китайским властям, и их выпускники не могут сдавать государственные экзамены. Поэтому они не вправе претендовать на какие-либо должности во властных структурах, и родители, как правило, не стремились посылать туда своих сыновей.

Кроме того, миссия содержала семинарию. Семинаристы жили на полном пансионе и в принципе готовились к принятию духовного сана. Однако лишь небольшая часть этих мальчиков становились священниками. Нередко родители пользовались случаем отдать своих детей в учебное заведение, где их бесплатно кормили, одевали и кое-чему учили, чтобы потом забрать их оттуда, как только появится возможность определить их на доходное место, где не требуется государственный аттестат.

Несмотря на достаточно благоприятные условия обучения, у китайцев пропала охота отправлять своих детей в семинарию. Количество учащихся там сократилось до такой степени, что в просторном помещении осталось лишь трое мальчиков. После этого семинарию закрыли в надежде на то, что когда-нибудь она возродится.

Я уже говорила, что девочки, как и мальчики, получают образование в государственных школах.

В церковных школах миссионеры-протестанты преподают немногочисленным ученицам азы чтения, письма и счета. Они также учат девочек рукоделию, которое может пригодиться им в будущей семейной жизни: вязанию, шитью, изготовлению китайской одежды. Преподавание ведется на китайском языке, а тибетский язык дети изучают с учителями из числа местных жителей.

У китайских монахинь, причисленных к французской миссии, имеется маленькая начальная школа, расположенная в центре Дацзяньлу.

На другом конце города находится приют для девочек-сирот, или «детей-подарков», расположенный в монастыре, которым управляют сестры-иностранки.

Стоит сказать несколько слов о «детях-подарках». Процедура передачи в дар или отказа продолжает древнюю китайскую традицию, позволявшую родителям продавать или бесплатно отдавать своих чад. Проданные или подаренные дети фактически становились рабами.

Как правило, в приютах миссионеров количество подлинных сирот незначительно. Некоторых девочек бросают в возрасте нескольких месяцев или дней. Случается, жительницы крупных городов, производящие на свет внебрачных дочерей либо доведенные до отчаяния нищетой, оставляют младенцев на пороге миссии, где, как им известно, о них позаботятся. Мальчиков бросают крайне редко, и вообще детей бросают гораздо реже, чем об этом говорят миссионеры. Китайцы не безупречны во всех отношениях, но не следует изображать их как извергов с чудовищными нравами. Рассказы о детях, найденных на свалке, кучах навоза или в сточных канавах, — сущий вздор. В Китае, как и в других странах, порой происходят детоубийства, но ошибочно полагать, что они здесь в порядке вещей.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк