Читать книгу - "Градостроительная политика в СССР (1917-1929). От города-сада к ведомственному рабочему поселку - Марк Меерович"

Аннотация к книге "Градостроительная политика в СССР (1917-1929). От города-сада к ведомственному рабочему поселку - Марк Меерович", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

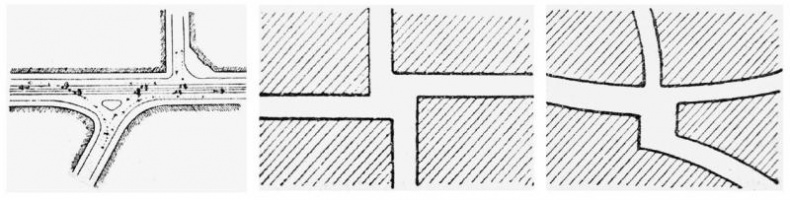

Рис. 18. Примеры устройства пересечения улиц в городах-садах

Рис. 19. Примеры примыкания улиц к площадям: а) в обычной, регулярной планировке; б) в художественной планировке города-сада

Большая организационная и содержательная работа осуществлялась в этот период Всероссийским союзом городов, наметившим в апреле 1917 г. проведение всероссийского съезда по оздоровлению городов. На нем предполагалось провести широкое общественное обсуждение проблем муниципальной жизни, кооперативного строительства, жилищной политики. Революция отменила проведение съезда.

В России (как и в Германии, Америке, Англии, Франции, Нидерландах и т. п.) возведение поселков (жилищных колоний) для рабочих в середине XIX в., то есть задолго до возникновения идеи города-сада, инициировалось крупными частными промышленными объединениями, стремившимися улучшить жилищные условия для своих сотрудников. Внешне, по планировочным и художественно-образным характеристикам, некоторые из этих поселений были весьма похожи на будущие говардовские города-сады: они были живописны по планировке, включали некоторое количество усадебных жилых домов, здания образовательного и культурного предназначения.

В роли градообразующего потенциала здесь выступали производственные комплексы добывающей (каменноугольной, горнорудной и т. д.) или перерабатывающей (химической, металлургической и т. п.) промышленности или паровозоремонтные мастерские. Так, например, в начале ХХ в. от Сибирского железнодорожного пути к возникавшим бассейнам угледобычи были построены Ачинско-Минусинская, Алтайская, Кулундинская, Кольчугинская железнодорожные ветки и, соответственно, возведены поселения для железнодорожников и рабочих угольных разрезов.

Кроме частных инициатив отдельных промышленников, мощным инициирующим началом возведения автономных поселений для рабочих и служащих выступали государственные ведомства. Например, Министерство путей сообщения в конце XIX в. осуществляло программу возведения железнодорожных колоний и многочисленных поселений на КВЖД. Колонии также возводились на Екатерининской железной дороге, Западно-Сибирском участке (например, колонии на станциях Тайга, Боготол), на Восточно-Сибирской железной дороге (колонии мастерских в Чите) и т. д.

Рис. 20. Город Дальний. Генплан

Заметим, что российские архитекторы, еще ничего не зная в конце XIX в. об идее города-сада, воплощали в своем творчестве архитектурно-художественные принципы градостроительного проектирования, традиционные для отечественного зодчества и, как позднее окажется, весьма схожие с композиционно-планировочными приемами территориальной организации города-сада:

– учет конкретных историко-географических условий, применение приемов планировки, сообразных ландшафтным особенностям местности;

– применение специфического традиционного композиционно-художественного опыта русской архитектуры;

– широкое использование традиций пейзажного градостроительства;

– использование типа индивидуального жилого дома усадебного типа с садами и надворными постройками;

– устройство общественных скверов и бульваров;

– расположение промышленности за чертой жилой зоны.

Такие города, как Харбин, Дальний, Порт-Артур, а также десятки железнодорожных поселков, впервые основанных или выросших на базе существовавших китайских поселений в ходе прокладки и обустройства КВЖД, как на территории России, так и на территории Китая, реализовали в своей планировке и застройке ряд градостроительных принципов построения пространства, во многом совпадавших с художественно-композиционной стороной будущих городов-садов[56] (рис. 20). Территория для возведения таких поселений выбиралась по принципам, которые впоследствии станут концептуально присущи городам-садам, – на нетронутых человеческой деятельностью природных территориях, вблизи чистых источников воды (озер или рек), в лесных массивах, на сухих почвах, на расстоянии удобного транспортного сообщения с близлежащим городом (железная дорога, шоссе). Заметим, что данные признаки города-сада уже в этот период рассматривались как решающее преимущество в сравнении с пороками существовавших городов.

«Субъектами» возведения поселений-садов в России в начале ХХ в. являлись: а) городские управы; б) государственные ведомства (министерства); в) частные промышленники (фабриканты) и производственные объединения; г) дачные жилищные товарищества; д) землевладельцы[57]. Своеобразным «субъектом», инициирующим повсеместную реализацию идеи города-сада, выступали профессиональные сообщества, непосредственно связанные с проектированием поселений: архитекторы, гражданские инженеры, санитарные врачи, экономисты и др. Они широко и активно ратовали за проектирование и устройство разгружающих крупные города «поселков-садов», «предместий-садов»[58], «хуторов-садов». Призывали к осуществлению перспективного планирования и практической застройки поселений по единому генеральному плану, в точных границах, с рациональным размещением общественных зданий и общепоселковых центров, с обязательным устройством садов и парков рекреационного назначения, с развитой сетью досуговых и обслуживающих учреждений, дифференцированной сетью жилых улиц и магистралей.

В провинции просветительскую работу вели местные отделы Общества городов-садов. В частности, в Барнауле действовало отделение, возглавляемое управляющим Алтайской железной дорогой А. В. Ларионовым. В общество входили гражданские инженеры И. Ф. Носович, А. Ф. Ильин, Лупицкий, краевед Г. Д. Няшин. Деятельность Барнаульского отделения стала настолько популярной, что в августе 1917 г. А. В. Ларионова избирали гласным Городской думы по отдельному списку Общества городов-садов. Сибирское отделение Русского общества городов-садов было создано также и в г. Бийске.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут