Читать книгу - "Истоки морали. В поисках человеческого у приматов - Франс В.М. де Валь"

Аннотация к книге "Истоки морали. В поисках человеческого у приматов - Франс В.М. де Валь", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

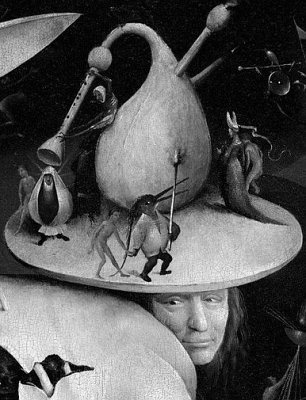

Картины Босха изобилуют ссылками на алхимию, мистическую предшественницу химии. Самая узнаваемая фигура «Сада земных наслаждений» — иногда ее называют «человек-дерево-яйцо» — несет на голове карусель с дымящимся сооружением, напоминающим волынку. Сосуды подобной формы часто использовались в алхимии.

Во время обратного перелета после недельной трансатлантической экскурсии я нашел наконец время прочитать накопившиеся в моем блоге «Мораль без Бога?» почти семь сотен комментариев. В большинстве своем записи оказались конструктивными и одобрительными; читатели соглашались со мной: там, где речь идет о происхождении морали, можно допустить, помимо черного и белого, еще и множество оттенков серого. Но атеисты не могли устоять перед соблазном и обойтись без нападок на религию, что противоречило моим намерениям. Для меня разобраться, в чем заключается насущность религии, гораздо важнее, чем критиковать нее. Центральный вопрос атеизма — а именно тезис о существовании или несуществовании Бога — представляется мне абсолютно неинтересным. Какой смысл вести горячие споры о существовании того, чего никто не может ни доказать, ни опровергнуть? В 2012 г. Алан де Боттон[15*] заставил встать на дыбы обе дискутирующие стороны. Он начал свою книгу «Религия для атеистов» (Religion for Atheists) следующим посылом: «Самый скучный и неконструктивный вопрос, который можно задать относительно любой религии, это вопрос о том, верна ли она — в смысле, была ли она торжественно ниспослана человеку небесными силами под звуки фанфар». Тем не менее для некоторых этот вопрос остается самым главным и даже единственным. Как мы дошли до подобного скудоумия? Мы как будто вступили в дискуссионный клуб, где все, что можно сделать, — это только выиграть или проиграть.

Наука не может ответить на все вопросы. Еще студентом я узнал о так называемом «натуралистическом заблуждении» и о том, что со стороны ученых верх высокомерия считать, что их труды могут определить разницу между «хорошо» и «плохо». Имейте в виду, что было это вскоре после Второй мировой войны, которая принесла всем нам громадное зло, оправдываемое научной теорией самоуправляемой эволюции. Ученые, проводившие чудовищные эксперименты, были не последними винтиками в страшном механизме геноцида. Детей сшивали, пытаясь искусственно получить сиамских близнецов; живых людей оперировали без анестезии; конечности и глаза хирургическим путем переносили в другие места человеческого тела. Мне никогда не забыть те темные послевоенные годы, когда всякий ученый, говоривший с немецким акцентом, вызывал подозрения. Однако британских и американских ученых тоже нельзя считать абсолютно непричастными к злодеяниям, ведь именно они в начале века познакомили нас с евгеникой. Они защищали расистские иммиграционные законы и насильственную стерилизацию глухих, слепых, душевнобольных, людей с физическими недостатками, а также преступников и представителей национальных меньшинств. Такие операции втайне проводились над людьми, попавшими в больницу по совершенно иным поводам. Тем, кто не хочет винить в этой омерзительной истории ученых и предпочитает говорить о псевдонауке, можно напомнить, что в то время евгеника считалась серьезной академической дисциплиной и изучалась во многих университетах. К 1930 г. институты евгеники существовали в Англии, Швеции, Швейцарии, России, Америке, Германии и Норвегии. Видные фигуры, включая и американских президентов, поддерживали эту теорию. Отец-основатель евгеники британский антрополог и всесторонне образованный человек сэр Фрэнсис Гальтон[16*] стал членом Королевского общества и был удостоен рыцарского звания уже после того, как поддержал идею об искусственном улучшении человеческой расы. Заметим: Гальтон считал, что средний гражданин «слишком неразвит для каждодневной работы в условиях современной цивилизации».

Чтобы вскрыть и продемонстрировать всем моральную несостоятельность подобных идей, понадобился Адольф Гитлер со своими приспешниками. Неизбежным результатом всего этого стало резкое падение веры в науку, особенно в биологию. Даже в 1970-е гг. биологов нередко приравнивали к фашистам, например в период бурного общественного протеста против так называемой «социобиологии». Я сам биолог и потому очень рад тому, что дни враждебности миновали; в то же время меня поражает, что кто-то может так прочно забыть прошлое и объявить науку спасителем нравственности. Как сумели мы перейти от глубокого недоверия к наивному оптимизму? Я, конечно, приветствую появление науки о морали — моя собственная работа тоже относится к этой области, — но никак не могу понять людей, призывающих науку определить человеческие ценности, как это явствует из подзаголовка книги Сэма Харриса[17*] «Нравственный пейзаж: Как наука определяет человеческие ценности» (The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values). Так ли далеко в прошлое ушла псевдонаука? Или современные ученые свободны от нравственных ошибок? Вспомните исследование сифилиса в городке Таскиги (штат Алабама) всего лишь несколько десятилетий назад[18*]; или нынешнее участие врачей в пытках заключенных тюрьмы Гуантанамо. Я глубоко скептически отношусь к нравственной чистоте науки и считаю, что ее роль не должна выходить за рамки обязанностей служанки морали.

Мне кажется, путаница в этом вопросе уходит своими корнями в иллюзорное представление, что для построения хорошего общества человечество нуждается только в знаниях. Стоит нам только разобраться в главном алгоритме морали, считают приверженцы этой точки зрения, и мы сможем спокойно передать бразды правления науке. Наука в любых обстоятельствах гарантирует нам наилучший выбор. Все это немного напоминает мнения того рода, что знаменитый художественный критик обязательно и сам должен быть великим художником, а ценитель хорошей пищи — прекрасным поваром. Как же иначе — ведь критики высказывают глубокие суждения о творениях других людей! Они обладают нужными знаниями, так почему не позволить им самим взяться за дело? Однако задача критика — оценка и анализ уже готовых произведений задним числом, а не их создание. Творчество невозможно без интуиции, мастерства и образного мышления. Даже если наука сможет помочь нам разобраться в том, как функционирует мораль, это не означает, что она станет нравственным лидером; точно так же смешно было бы ожидать, чтобы тот, кто знает вкус яйца, сам такое яйцо снес.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн