Читать книгу - "Онтогенез. От клетки до человека - Джейми Дейвис"

Аннотация к книге "Онтогенез. От клетки до человека - Джейми Дейвис", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

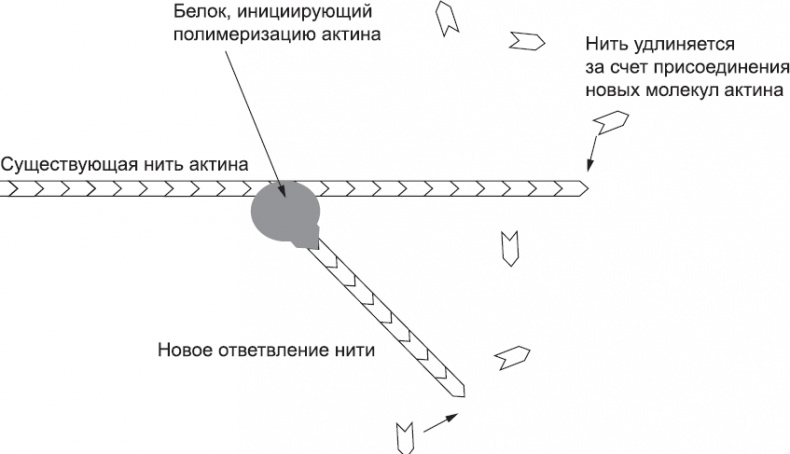

Рис. 33. Образование боковых ответвлений уже существующей актиновой нити за счет белковых комплексов, инициирующих полимеризацию актина

Если белки, инициирующие полимеризацию актина, обычно неактивны и активируются только после вовлечения прикрепленных к мембране молекул, то кэпирующие белки, наоборот, в норме активны и инактивируются молекулами мембраны. Поэтому нити, растущие по направлению к мембране, сталкиваются с кэпирующим белком в неактивном состоянии и могут свободно расти дальше, а нити, которые растут в неправильном направлении (вглубь клетки), быстро кэпируются. Таким образом, рост микрофиламентов в направлении мембраны основан на простой асимметрии среды клетки[117] (рис. 34).

Рис. 34. Активация белков, инициирующих полимеризацию актина, и инактивация кэпирующих белков на мембране создают асимметрию среды, и в результате большинство новых микрофиламентов растет по направлению к мембране, а рост филаментов в других направлениях быстро блокируется

Согласованное действие белков на лидирующем крае клетки приводит к тому, что под давлением концов растущих актиновых нитей мембрана этого края проталкивается все дальше вперед. Согласно Третьему закону Ньютона («действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие»), если актиновые филаменты толкают мембрану вперед, то мембрана, в свою очередь, толкает филаменты назад. Если бы система микрофиламентов просто плавала в клетке, все попытки подтолкнуть мембрану вперед приводили бы к тому, что система «отплывала» бы назад. Чтобы этого не случилось, задний конец системы микрофиламентов должен быть закреплен на поверхности, по которой клетка двигается. Это достигается за счет комплексов адгезионных белков.[118]

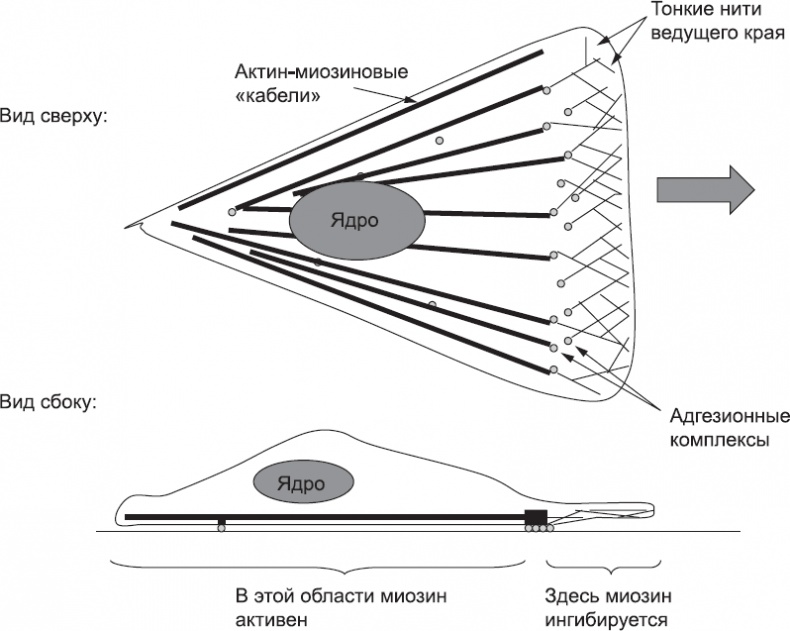

Адгезионные комплексы не только предоставляют микрофиламентам «точку опоры». Они также позволяют остальной части клетки следовать за лидирующим краем, а не оставаться где-то позади. На некотором расстоянии от разветвленной сети лидирующего края клетки актиновые нити, как правило, образуют «кабели» из множества параллельных нитей, сшитых белком миозином, который может поддерживать эти кабели в натянутом состоянии. Это точно такие же кабели, как те, которые соединяют между собой межклеточные контакты (см. главу 5). В цитоплазме лидирующего края клетки эти кабели не образуются, так как миозин там инактивируется. В остальной части клетки миозин активен, и образование кабелей из актиновых нитей возможно (рис. 35). Поэтому они тянутся от задней части лидирующего края клетки (самая передняя область, в которой они могут формироваться) назад через всю клетку. А поскольку кабели также связаны с адгезионными комплексами, их натяжение (за счет миозина) приводит к подтягиванию и продвижению основной части клетки вперед, к передним концам кабелей. Некоторый вклад в продвижение клетки вносит также укорачивание кабелей за счет разборки.[119] Таким образом, в адгезионных комплексах действуют два вида сил: во-первых, от них отталкивается сеть актиновых нитей ведущего края, чтобы продвинуть переднюю часть клетки, а во-вторых, к ним крепятся толстые кабели, подтягивающие остальную часть клетки вперед. Эти силы даже удалось измерить экспериментально, выращивая клетки на очень тонких и эластичных поверхностях, которые заметно деформируются за счет толкания и натяжения.[120] Адгезионные комплексы развиты сильнее всего сразу за передним краем клетки и слабеют по мере того, как клетка «перетекает» вперед. Ослабленные адгезионные комплексы, сместившиеся к заднему краю клетки, больше не крепятся к субстрату, и тогда вся клетка может переместиться вперед.

Таким образом, небольшой набор компонентов – актин и несколько белков, регулирующих его поведение, – может использовать для самоорганизации простую асимметрию клеточной среды (степень удаленности конкретной части клетки от мембраны) и создавать «двигатель», обеспечивающий перемещение клетки. Все эти белки, конечно, кодируются генами в ядре, но, помимо производства белков, ядро и гены не принимают никакого участия в создании «двигателя».

Рис. 35. Схема расположения тонких микрофиламентов у переднего края клетки, адгезионных комплексов в задней его части и актин-миозиновых «кабелей», идущих в заднем направлении

Это было прекрасно продемонстрировано в экспериментах с клетками рыб: небольшие фрагменты клеток, лишенных ядра (а значит и генов), были вполне способны к перемещению. Обеспечивает эту способность набор белков – именно набор, а не какой-то конкретный белок.

Итак, мы ответили – по крайней мере, в общих чертах – на первую часть вопроса о клеточных миграциях. Мы поняли, за счет чего клетки вообще способны к движению. Теперь нужно понять, как они могут перемещаться в определенном направлении. Клетки эмбриона используют два подхода к решению этой проблемы (либо по отдельности, либо, что бывает чаще, вместе). Один заключается в предоставлении клеткам выбора между поверхностями с разными адгезионными свойствами, а другой – в работе молекул, которые усиливают активацию белков, инициирующих полимеризацию актина, в передней части клетки.

Организацию направленного перемещения клеток за счет дифференциальной адгезии проще всего рассмотреть на примере ряда экспериментов последних десятилетий ХХ века. В лабораторных условиях клетки можно выращивать на самых разных поверхностях – от пластика до сложных биологических молекул. Адгезионные свойства этих поверхностей можно расположить в порядке возрастания просто на основании того, насколько легко или трудно смыть клетки с той или иной поверхности струей воды. Когда клетки помещают на поверхность с «мозаичной» текстурой (некоторые части обладают большей адгезией, чем другие), они беспорядочно перемещаются, пока не достигнут границы. Там клетки могут выбрать, куда им двигаться, и они выбирают поверхность с более сильной адгезией. Этому есть простое объяснение. Рассмотрим клетку, которая расположена на границе скользкой и липкой поверхностей (рис. 36). По определению, та часть, которая находится на более липкой поверхности, будет формировать больше адгезионных контактов, чем другая часть. Сеть тонких филаментов в области переднего края будет хорошо «заякорена», и лидирующий край клетки, отталкиваясь от этого якоря, будет быстро продвигаться вперед. На скользкой поверхности такого «якоря» нет, поэтому лидирующий конец будет расходовать силы на движения в обратном направлении.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая