Читать книгу - "Непридуманная история русских продуктов. От Киевской Руси до СССР - Павел Сюткин"

Аннотация к книге "Непридуманная история русских продуктов. От Киевской Руси до СССР - Павел Сюткин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Археологические данные показывают, что в X–XIII вв. рожь среди зерновых доминировала. В XIII–XV вв. объем выращиваемой ржи по-прежнему превышал общий объем яровых культур.

Хлеб из ржаной муки выпекали в каменных и глинобитных печах, причем по материалам раскопок видно, что в XII–XIII вв. далеко не все они находились в домах. Хлебные печи зачастую сооружались в специальных помещениях или вообще выносились за пределы деревень. Как мы видели в предыдущей главе, искусство хлебопечения приспосабливало печь под свои нужды и совершенствовало ее. Окончательный вид духовая печь, известная больше как «русская», обрела в последующие столетия[34].

Отсутствие земледелия в одних областях (Соловецкие острова, Мурманск, Поморский берег Белого моря, южный берег Двинской губы, область Печоры и так далее) и недостаточное производство хлеба в других (Пермский край, Новгородско-Псковские земли, отдельные районы степного юга и прочие) способствовали развитию торговли хлебом, который с конца XV века становится товаром. В XVI веке сложился хлебный рынок, в его создании большую роль сыграли Соловецкий, Кирилло-Белозерский и другие монастыри[35].

Из свода житейских правил «Домостроя» (XVI в.) узнаем, что хлеба тогда на Руси пекли много, причем делали это в специальном помещении – «хлебне», отделенной от «поварни», где готовили еду. Относились к хлебу бережно: «А в житницах, и в закромах, у ключника бы всякое жито и всякий запас брежно». Кроме того, в «Домострое» рассказано о различных свойствах хлеба, например: «Хлеб ржаной свойством теплее ячменного, и есть его нужно здоровым людям, он им придаст силы; больным же людям следует есть хлеб пшеничный, он лучше и питательней». Далее следует совет остерегаться недопеченного, горячего и слишком мягкого хлеба, дабы не навредить желудку[36].

Впрочем, не стоит заблуждаться. Хлеб того времени вряд ли пришелся бы по вкусу современному человеку. Более того, русский кислый ржаной хлеб очень тяжело воспринимался даже современниками-иностранцами. Известно мнение Павла Алеппского, который в книге «Путешествие антиохийского патриарха Макария (середина XVII века) писал: «Мы видели, как возчики и другие простолюдины завтракали им (хлебом), словно это была превосходнейшая халва. Мы же совершенно не в состоянии есть его, ибо он кисел, как уксус, да и запах имеет тот же».

От общей картины хлебного дела тех лет мы будем время от времени отвлекаться на частности. А именно – на описание типов хлебобулочных изделий. Часть из них – несомненные русские (оригинальные) национальные пищевые бренды, часть – заимствование, адаптация иностранной кулинарной практики. И первым из нашего списка, конечно, является калач.

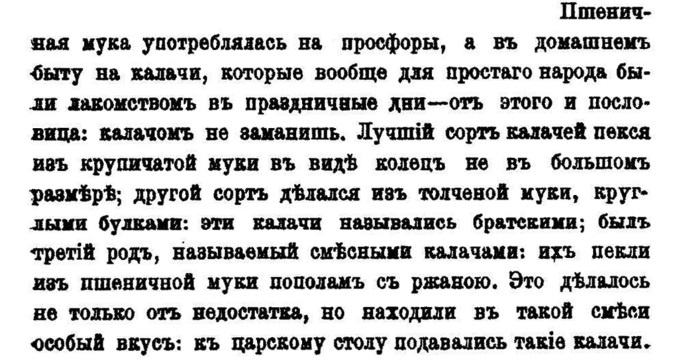

В XVI–XVII вв. ржаной хлеб на Руси ели все – и бедные, и богатые люди. Это потом уже стало зазорным иметь на дворянском столе кислый ржаной хлеб. Но до Петровских времен отношение к нему было вполне спокойным. Иногда к ржаной муке примешивали ячную (ячменную). Из пшеничной муки в праздничные дни пекли калачи, которые можно было купить в монастырях, на городских и сельских базарах. Калачи лучших сортов, в виде колец небольшого размера, изготовлялись из крупитчатой пшеничной муки самого тонкого помола. Калач из толченой муки назывался братским. А калачи из пшеничной муки пополам со ржаной – смесные – подавали даже к царскому столу.

Вообще, калачом назывался любой белый хлеб в форме замка с дужкой (или, позднее, – просто в виде дужки). Существуют две основные версии происхождения слова. Славянская – от «коло», то есть «круг» (помните, есть еще слова «коловрат», «колобок», да и вообще «колесо»? И тюркская – от «колак», что значит «ухо».

Понятно, что в основе той и другой гипотезы лежит сходство по форме. В. Похлебкин пишет[37], что калачи появились в XIV веке как заимствование татарского пресного белого хлеба – лепешек, которые подверглись русской обработке: в пшеничное тесто добавлялась ржаная закваска. Отсюда уникальность калачного теста и способа его приготовления. Однако внимательное знакомство с источниками порождает определенные вопросы к этой версии. Так, первые упоминания о калаче на Руси относятся к Мурому еще XIII века и объясняются действительно контактами местных хлебопеков с татарскими. Тот факт, что продукт этот стал здесь определенным брендом, а производство его сохранилось на века, объяснялся торговым значением города в Средние века.

Москве же калач достался, как говорится, «по наследству». Владимиро-Суздальское княжество постепенно теряло свое значение, уступая княжеству Московскому. Начало XIV века ознаменовалось борьбой за титул на великое владимирское княжение между московскими и тверскими князьями. Так, после смерти князя Андрея великокняжеский стол переходит к Михаилу Ярославичу Тверскому. Разгорается борьба между ним и князем Юрием Даниловичем Московским, закончившаяся победой последнего: Михаил был убит в орде в 1319 году. Сын Михаила, Дмитрий, мстя за отца, убивает Юрия в Орде, за что и сам подвергается казни (1326). Ярлык на великое княжение передается ханом тверскому князю Александру Михайловичу (он владел им до 1327 года), после чего переходит к московским князьям, первым среди которых, как известно, стал Иван Данилович Калита (1327–1341).

Так и калач, как один из символов экономического благополучия, переместился в Москву. «В Москве калачи, как огонь, горячи», – говорит пословица. Здесь калач нашел многочисленного потребителя, отсюда стало возможным вывозить его не только в другие города, но и за границу. До сих пор он остается одним из кулинарных столичных сувениров.

Калачи относятся к ситным хлебам, то есть сделанным из тонкой, высокосортной и к тому же очень сухой муки, неоднократно пропущенной сквозь сито. Такая мука замечательно пропекается, тесто из нее хорошо подходит. Кроме того, ему дают вызреть, подойти не один, а два раза, его тщательно, несколько раз, вымешивают. Поэтому калачи выходят пышными, с мягкой корочкой, не успевающей даже подрумяниться, и с тягучим, упругим, приятным мякишем. Мы знаем «ситный» хлеб, а калачи – это, по сути, «суперситники»: мука для них еще суше, более сеянная, а тесто – более выдержанное.

Калачи в средневековой Москве – блюдо праздничное. Оно – часть торжественного стола даже в царских палатах. «А до стола как придет царь к себе от царицы и от царевичей … роздает имянинные калачи». Большие размеры, по свидетельству Григория Котошихина[38], имели именинные калачи: «…а зделаны те калачи бывают долгие, аршина в два и в три, толщиною в четверть аршина» (аршин равнялся шагу человека, то есть, примерно семидесяти сантиметрам).

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут